ところがその後、合意はまったく機能しなかった。オスロ合意には、巧みなワナがしかけられていたんだ。オスロ合意では、おたがいの存在を認めあった。でも、両者の立場は対等ではなかった。イスラエルは国なので、PLOがイスラエルを認めることは、その国の土地(パレスチナ全土の78%)を認めることになった。

でも、パレスチナ側は国ではない。イスラエル側は、PLOを「交渉相手」と認めただけで、残り22%の土地の権利も、パレスチナ国家も認めたわけではなかった。

さらに、難民問題や入植地、エルサレムをどうするかといったむずかしい問題については、あとから話しあうことにしていた。それが大問題だった。

「オスロ合意」は

形をかえた“占領”

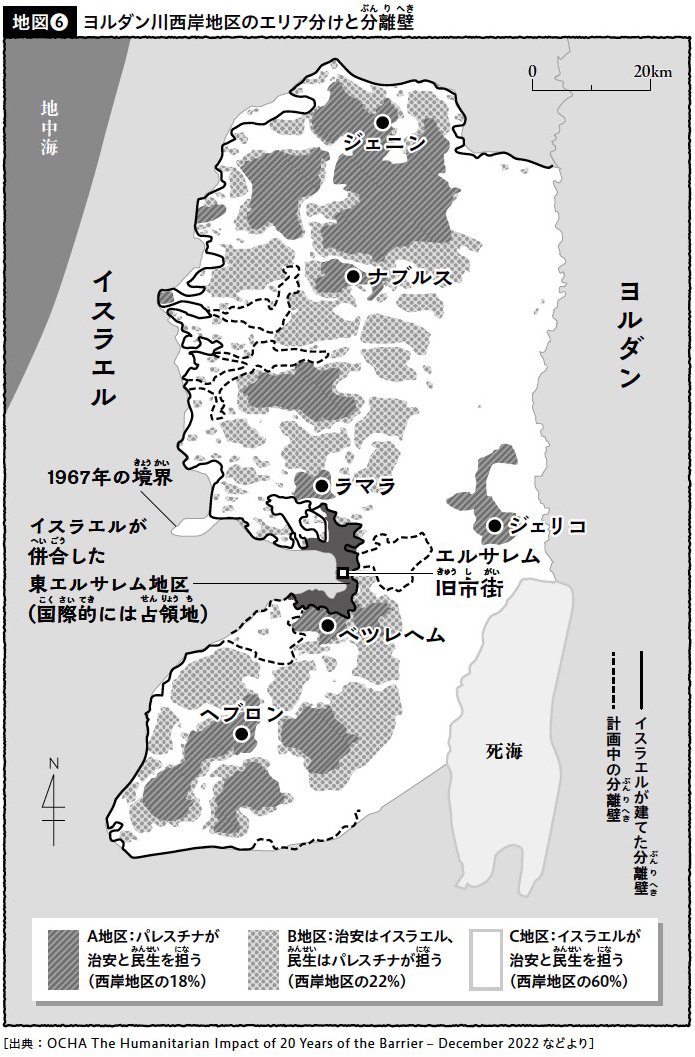

オスロ合意により、ガザ地区とヨルダン川西岸地区の一部は、「パレスチナ自治区」になった。まず、ガザ地区はパレスチナ人が自治することになった。規模の大きな西岸地区は、A・B・Cという3つの地区に分けられた。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

パレスチナ人が自治をするA地区の面積は、西岸地区のたった18%で、しかも、バラバラの飛び地になっている。一方で、イスラエル軍が管理するB地区とC地区は、西岸地区の82%だ。

予定では、その後の交渉でA地区の面積を広げることになっていたが、交渉は進まず広がらなかった。

1948年以前に歴史的にパレスチナとよばれてきた地域(イスラエル国家とパレスチナ自治区をあわせたエリア)を基準にすれば、ガザ地区とA地区とをあわせた面積は、全体の4%以下の土地にしかならない。