運動しても痩せない。食事制限は続かない。減量に必要なのは「食欲」を管理することだった――。肥満大国・米英で「ダイエットの幻想を暴く一冊」「食べ過ぎの本当の理由がわかった!」と称賛されているのが『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』(アンドリュー・ジェンキンソン著、岩田佳代子訳)だ。

著者は2000人以上の肥満患者を診てきた、食道や胃の世界的権威にして減量手術の名医。肥満は単なるカロリー計算や意志の問題ではなく、摂食行動、代謝、ホルモン、遺伝、歴史、料理といった多面的な要因が「食べ過ぎ」につながると説く。私たちが知らず知らずのうちに太ってしまう背景には、体の精緻なメカニズムが複雑に絡み合っているのだ。今回は「食欲の変化」について、特別に抜粋してお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「食欲増進ホルモン」でお腹が空く

1990年代、グレリンとペプチドYY(PYY)というホルモンが消化管内から発見された。

グレリンは、今では食欲増進ホルモンとして知られている。胃の上部で産生され、空腹になると分泌量が増える。

概して強力で、1日に最低3回は食事をするよう促してくる。1回食事をすると、血中濃度は低下する。

興味深いことに、グレリンは脳の報酬中枢も刺激する。おかげで、やっと出てきた食べ物が格段においしく感じられるのだ。

食べ物がない状態が長引けば長引くほど、我々はそれをますます切望し、その分おいしさも増す。

「食欲抑制ホルモン」で満腹と感じる

ペプチドYYは、食べ物が小腸に入ると、小腸の細胞から分泌される。食べ物が胃から腸に移動すると、ペプチドYYが血流に放出され、脳に作用して、満腹感をもたらす。

それは、食べ放題のビュッフェで食べ過ぎたときに感じる胃のむかつきではなく、適量を食べたあとに感じる脳の感覚だ。

満腹感を覚えると、もうそれ以上食べ物を欲しなくなる。腸でタンパク質が感知されると、そのメッセージはより速く、より強力に伝わる。

ダイエットをした人は、

食欲が常に旺盛

では、カロリーを計算して自主的にダイエットをするにせよ、自分のいる環境が飢餓に見舞われ、十分な食べ物がないというやむを得ない状況にせよ、食べ物が制限されたら、食欲や満腹感を左右するホルモンのシグナルはどうなるのだろう。

2002年、ワシントン大学の研究者は、ボランティアの肥満者グループを対象に、低カロリーダイエット前後のグレリン値を測定した。

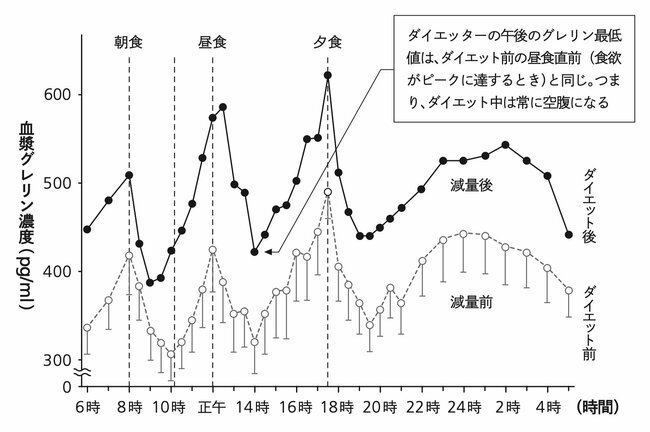

ダイエット期間は半年で、グループ全体で平均17%の体重減少を成し遂げた。グレリン値は1日を通して測定。当然、朝昼晩の食事の前が最も高く、食後は低下。

グレリン値が食前は高く食後は低くなるパターンは、半年間のダイエット終了後も続いた。だが、1日を通してのグレリンシグナルは、ダイエット前と比べて24%も増強していた。

ダイエット前後の食欲ホルモン値

ダイエット前後の食欲ホルモン値

グラフからもわかるように、ダイエット後のグレリン値は常に高かった。実際、ダイエット後の最も低いグレリン値(昼食後、午後の半ばに計測)は、ダイエット前の昼食前最高値に近かった。ダイエッターは1日を通して空腹だった、食事をしたあとでも。

これは、患者が話すダイエット後の食欲と同じだ。四六時中空腹で、次の食事のこと以外何も考えられないという。しかも、次の食事が低カロリー食だと、おそらく憂うつになる。

研究では、ダイエッターを駆り立てる食欲は、少なくとも、ダイエットをしていない人の昼食前のレベルとほぼ同じであることが明らかになっているが、実際はそれよりもはるかに高いことが多い。

(本稿は、『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』を一部抜粋・編集したものです)

肥満外科医

名門ユニバーシティ・カレッジ病院の肥満(減量)外科および一般外科医、コンサルタント。サウサンプトン大学医学部を卒業後、イングランド王立外科医師会のフェローシップに参加。腹腔鏡手術の外科学修士課程を修了し、ホーマートン大学病院にてロンドンで最も予約の取れない肥満治療病棟の設立に貢献した。前腸(食道と胃)に関する世界的権威としても知られ、2000年以来、100以上の科学論文を発表。現在はNHS(国民保健サービス)に従事しながら、ロンドンクリニックとウェリントン私立病院の肥満外科部門の責任者を務める。