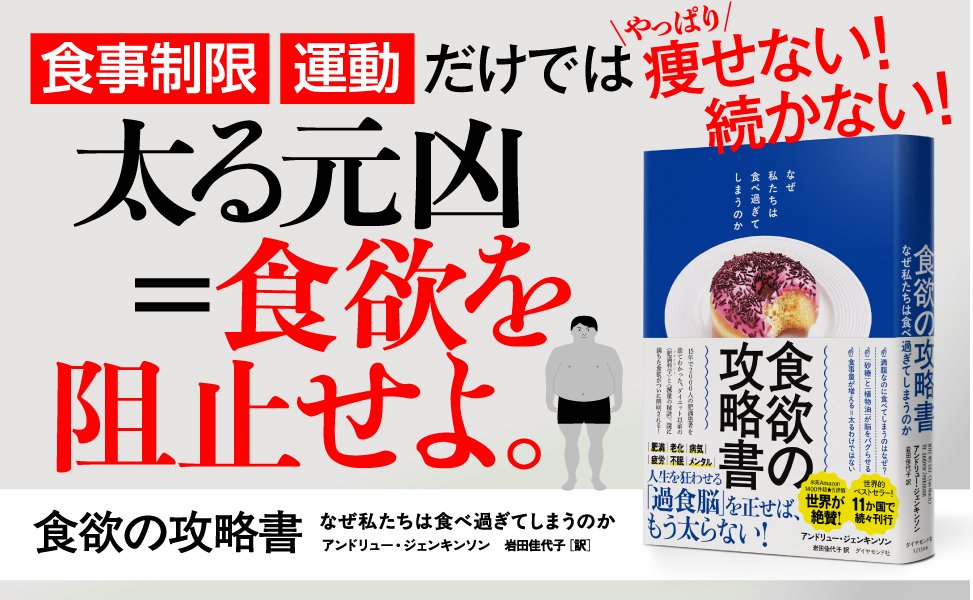

運動しても痩せない。食事制限は続かない。減量に必要なのは「食欲」を管理することだった――。肥満大国・米英で「ダイエットの幻想を暴く一冊」「食べ過ぎの本当の理由がわかった!」と称賛されているのが『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』(アンドリュー・ジェンキンソン著、岩田佳代子訳)だ。

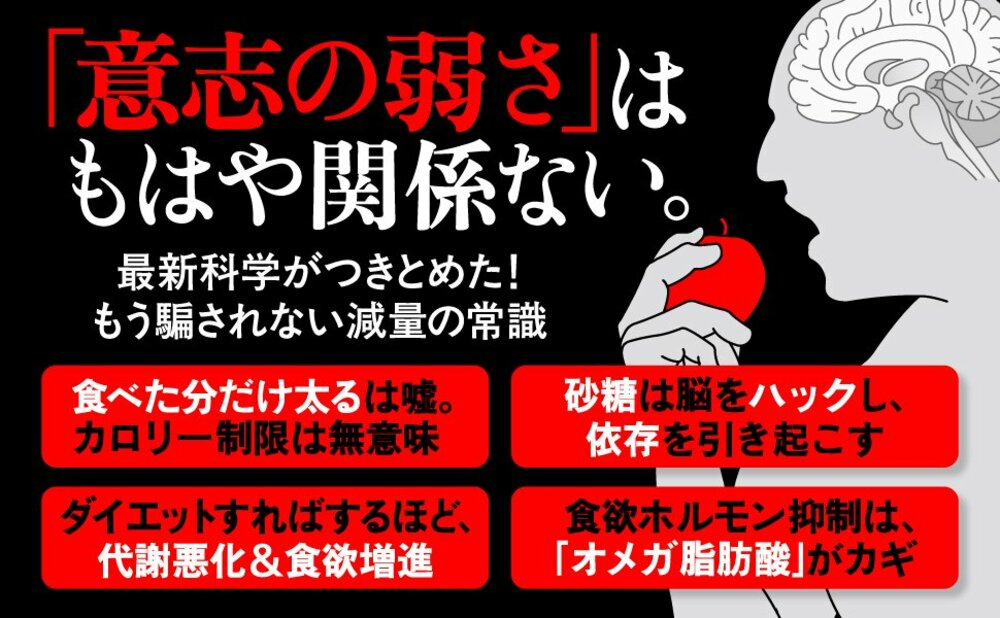

著者は2000人以上の肥満患者を診てきた、食道や胃の世界的権威にして減量手術の名医。肥満は単なるカロリー計算や意志の問題ではなく、摂食行動、代謝、ホルモン、遺伝、歴史、料理といった多面的な要因が「食べ過ぎ」につながると説く。私たちが知らず知らずのうちに太ってしまう背景には、体の精緻なメカニズムが複雑に絡み合っているのだ。今回は「脳と食欲」について、特別に抜粋してお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

潜在意識では、「お腹がすく」から

食べたいわけではない

エネルギーを余分に貯蔵しておけばより安全だと、なぜ脳は考えるのだろう。どうしてより大きな燃料タンクを欲するのか。

最も明確な説明は、将来的に食料が不足するかもしれないと脳が感知しているから、だ。もうすぐ飢餓が起こるか長く厳しい冬が訪れると感知しているのだ。

おそらく脳は過去に、大規模な食料不足(歴史的には飢餓だが、現代ではむしろ低カロリー食の可能性のほうが高い)のシグナルを受信したことがあるのだろう。

そうした経験を記録し、安全を期して、もう少し脂肪を蓄えておくべきだと判断する。そうやって、次の食料不足がもっと酷かった場合に備えているのだ。

あるいは、周囲の食べ物の質が秋に見られるそれと似ていると感知し、今のうちに冬に備えて多くのカロリーを蓄えておくよう体に指示を出しているのかもしれない。

ヒグマは、周囲の環境からの合図に応じて反射的にとてつもなく食欲を増大させ、冬眠前のわずか数週間で30%も体重を増やしているが、まさにそれと同じだろう。

痩せられないのは意志と無関係。

脳が仕掛ける“飢餓モード”

我々のエネルギー貯蔵は非常に重要であり、それだけに自由意志には任せておけない。食べる量は意識的にコントロールしているように思えるが、実のところ基本的な空腹感や摂食行動をコントロールしているのは潜在意識の脳だ。

従って、もし脳内でさらなるエネルギーを必要と判断すれば、空腹を促し、代謝を抑制するシグナルを送る。その結果体重が増えることになる。

一定期間自らの意志で食べるのをやめられるのだから、エネルギー貯蔵は意識的にコントロールできると主張するのは、息を止められるから、呼吸は意識的にコントロールできると主張するのと同じだ。

我々がいちいち呼吸することを考える必要がないのは、潜在意識の脳がかわりに考えてくれているからだ。環境を変えて、空気の薄い山で暮らしたとして、脳にもっと早く、あるいは深く呼吸するよう命令する必要はない。潜在意識の脳が環境の変化を感知して、もっと深い呼吸にしてくれるからだ。

同様に、ある特定の環境変化によって生じるシグナル(差し迫った飢餓や長い冬など)のせいで、脳がもっと脂肪を溜めたいと考えるようになる人もいるのではないだろうか。

(本稿は、『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』を一部抜粋・編集したものです)

肥満外科医

名門ユニバーシティ・カレッジ病院の肥満(減量)外科および一般外科医、コンサルタント。サウサンプトン大学医学部を卒業後、イングランド王立外科医師会のフェローシップに参加。腹腔鏡手術の外科学修士課程を修了し、ホーマートン大学病院にてロンドンで最も予約の取れない肥満治療病棟の設立に貢献した。前腸(食道と胃)に関する世界的権威としても知られ、2000年以来、100以上の科学論文を発表。現在はNHS(国民保健サービス)に従事しながら、ロンドンクリニックとウェリントン私立病院の肥満外科部門の責任者を務める。