8月も下旬に入ったものの、天然サウナのような猛暑が続いている。日本の夏の暑さは年々厳しさを増しているが、同時に、命に関わる危険が増しているのが「熱中症」だ。大人よりも熱中症のリスクが高いのは、体温調節機能が未熟な子どもたち。正しい対策を怠ってしまうと、楽しいはずの夏休みが、一転して悪夢に変わる可能性もある。

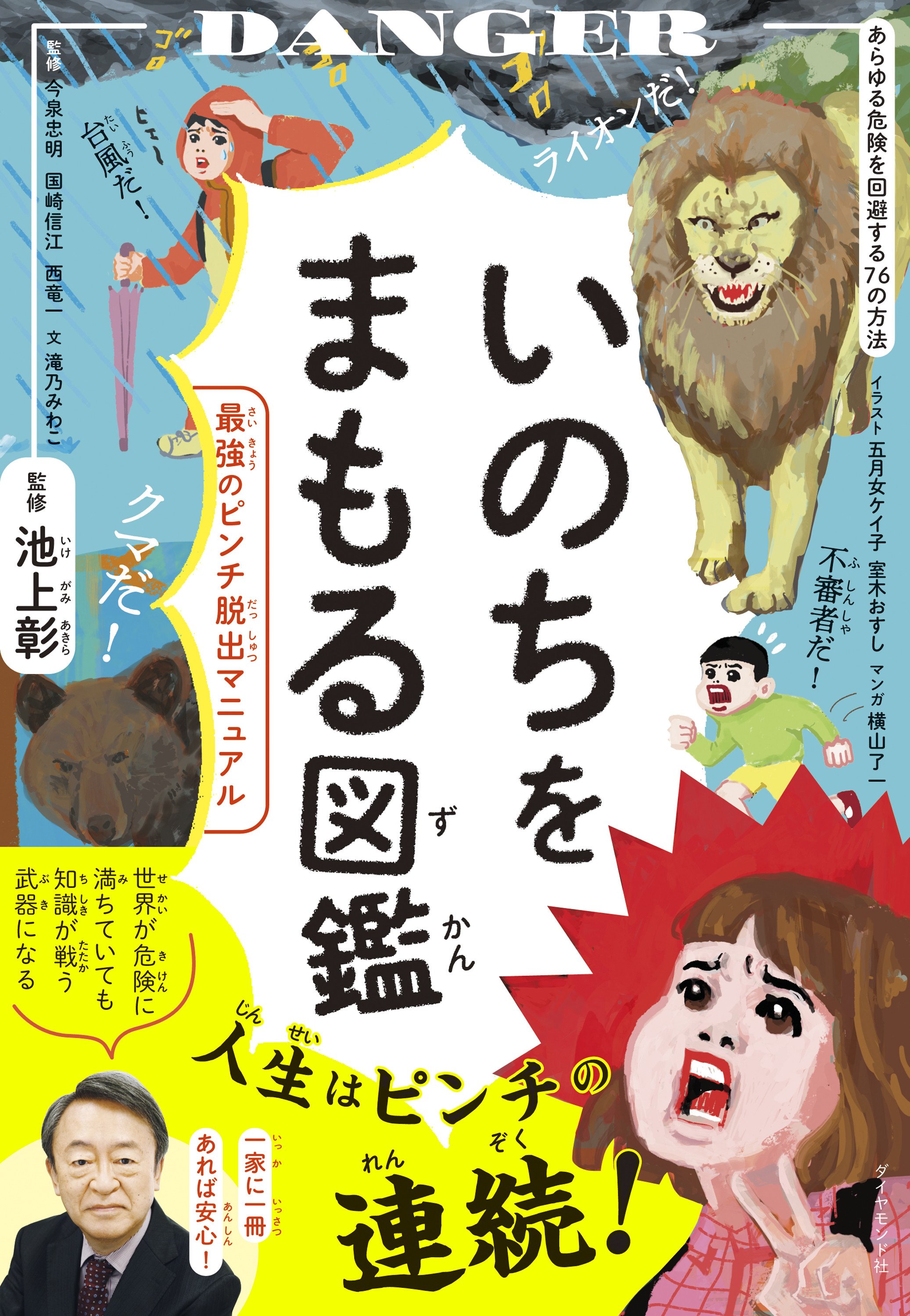

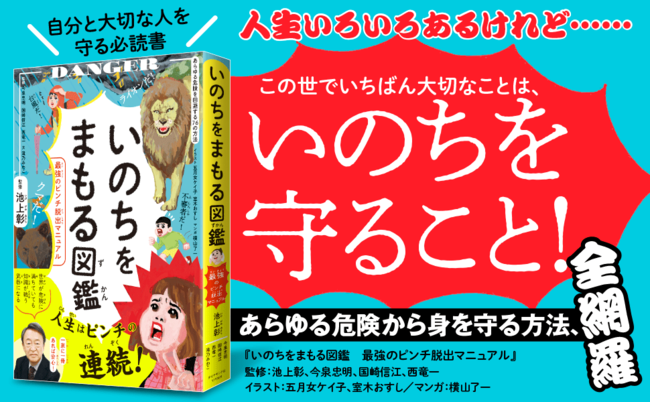

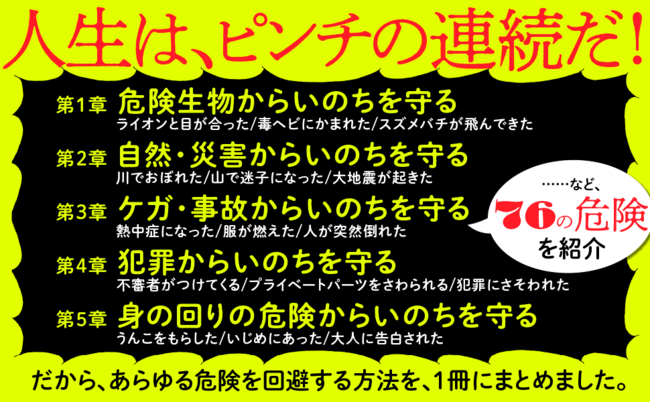

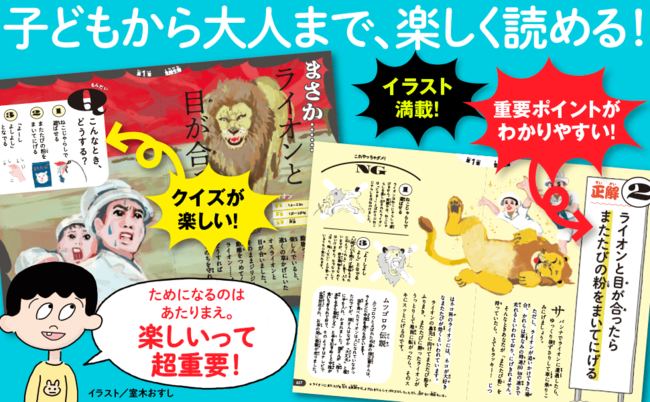

そこで本記事では、池上彰総監修『いのちをまもる図鑑』(ダイヤモンド社)で第3章「ケガ・事故からいのちを守る」の監修を務めた救急科専門医の西竜一氏に、「熱中症のメカニズムと予防法」を聞いた。夏のレジャーシーズンを後悔なく過ごすために、意外と知られていない熱中症対策の正しい知識を身につけよう。(取材・構成/樺山美夏)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

寝ている間に熱中症になることも

――日中の熱中症対策は意識していますが、寝ているときは忘れがちです。睡眠中、知らず知らずのうちに危険な状態になっているのは怖いですね。

西竜一氏(以下、西):睡眠中は、意識がないため、体調の変化に気づきにくいです。また、長時間にわたって水分補給ができないため、脱水が進みやすい状態にあるのも注意が必要です。

特に、体温調節機能がまだ十分に発達していない乳幼児や、暑さや喉の渇きを感じる感覚が鈍くなっている高齢者は、寝ている間に重症化するまで本人も周囲が気づかないケースがあります。

エアコンは「つけっぱなし」が正解

――寝るときも水分補給が大事なんですね。エアコンはつけっぱなしにしたほうがいいのでしょうか?

西:夏の夜は、室温が25℃を下回らない「熱帯夜」が多いので、ためらわずにエアコンを使ったほうがいいです。「電気代がもったいない」「朝になると体がだるくなるから」「エアコンは体に悪い」といった理由で、扇風機だけで熱帯夜を乗り切ろうとする人もいます。風がないよりは効果はありますがここまで熱くなると危険です。熱中症で命を落とすリスクを考えれば、エアコンをつけないほうが体に悪いし電気代は命を守るための必要経費だと考えていただきたいです。

室温28℃以下、湿度50~60%が理想

――エアコンを使う際、設定温度に悩みます。身体が冷えるといけないので、私は26℃ぐらいに設定することが多いのですが……。効果的な温度設定についてアドバイスをお願いします。

西:まず、寝室に温度計と湿度計を置いてください。エアコンの「設定温度」と、実際の「室温」は必ずしも一致しないからです。部屋の気密性や日中の日差しの影響などで、設定温度より室温がかなり高くなっていることはよくあります。目標とすべき環境は、室温28℃以下、湿度50~60%です。湿度が高いと汗が蒸発しにくく、体温が下がらないため、温度と同じくらい湿度のコントロールが重要です。

――室温は条件をクリアしていて、ひと安心しました。湿度計はリビングにしかないので、ベッドルームにも置くようにします。

西:エアコンのタイマーを使用している人も多いのですが、注意が必要です。たとえば、就寝後3時間で切れるように設定すると、明け方の最も気温が上がる時間帯にエアコンが停止し、室温が急上昇してしまいます。理想は、朝までつけっぱなしにすることですが、それが難しい場合は、就寝タイマーと起床タイマーを組み合わせ、夜中に一度切れても、明け方に再びスイッチが入るように設定するなどの工夫をしてください。

――冷房と除湿(ドライ)機能は、どのように使い分ければよいでしょうか? エアコンで気温を調節して、湿度調整は除湿機を併用したほうが効果的ですか?

西:その日の気候や体感によって、2つを使い分けてもいいと思います。気温も湿度も高い真夏日は冷房。気温はそれほど高くないけれど、ジメジメして不快な日に「除湿(ドライ)」で快適に過ごせるのであれば、それだけでもいいでしょう。除湿機を併用すると、湿度を早く効果的に下げられる場合もあります。とにかく設定だけでなく、室内が目標に達しているかを温度計・湿度計で確認することが重要です。

寝る前の「コップ1杯の水」が熱中症予防になる

――最後に、環境設定以外で、就寝時にできる熱中症予防策があれば教えてください。

西:簡単で効果的なのは、就寝前にコップ1杯の水を飲むことです。睡眠中に汗で失われる水分を、あらかじめ補給してください。枕元にも飲み物を置いておき、夜中に目が覚めた時にすぐに飲めるようにしておくとさらに良いでしょう。

また、寝具は、吸湿性・速乾性に優れた綿や麻、機能性素材のものを選ぶと、汗による不快感が軽減され、快適な睡眠につながります。日中の対策はもちろんですが、一日の3分の1を過ごす睡眠中の環境を整えることが、夏を元気に乗り切るための隠れたポイントなのです。

※本稿は、『いのちをまもる図鑑』に関連した書き下ろし記事です。

医師。公衆衛生学修士。救急科専門医。南町田病院救急科勤務。帝京大学医学部救急医学講座非常勤講師

帝京大学医学部卒業。救急医として日々あらゆる病気やケガの診察をし、災害時には被災地において医療活動を行う。救急・災害医療の知識を市民へわかりやすく伝える活動も行っている。