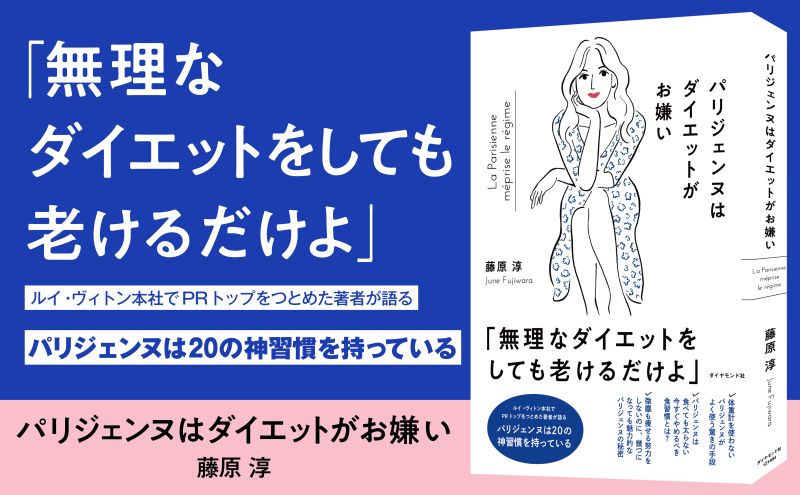

ルイ・ヴィトンのパリ本社に17年間勤務しPRトップをつとめ、「もっともパリジェンヌな日本人」と業界内外で称された藤原淳氏が、パリ生活で出会った多くのパリジェンヌの実例をもとに、パリジェンヌ流「最高の自分になるための神習慣」を提案したのが、著書『パリジェンヌはダイエットがお嫌い』。かつて痩せることに時間と労力を費やし、「痩せればいろいろなことを解決できる」と頑なに信じていた著者。しかし、多くのパリジェンヌと出会った今、その考えは根本から間違っていたと言います。パリジェンヌのように自身と向き合い、心身のバランスを整える習慣を日々実践することで、自分らしい美しさと自信を手に入れることができるのです。この記事では、本書より一部を抜粋、編集しパリジェンヌのように幾つになっても魅力的に生きる秘訣をお伝えします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

なぜフランス人はアルコールを分解する酵素が半端なく強いのだろうか……

仕事でカクテル・パーティーに出席することが多かった私は毎回、かなりのストレスを抱えていました。私の役目は「社長のシャドー」をすることだったのです。カクテルの最中、社長に付き添い、何から何まで補佐をするという役目です。いわば影武者です。

無線を通じてセレブや要人の来場が間近であることが私に告げられます。するとお出迎えのため、社長を入り口まで誘導しなければなりません。VIPのお客様が挨拶にいらした際には、「どこどこの誰々です」と社長に説明しなければなりません。

数百名が参加するパーティーのゲスト・リストを全て把握することは至難の業、というかはっきり言ってムリなのですが、そこはさすがにベテランのカリスマ社長です。私などよりはるかによくゲストの顔と肩書を承知しており、私の出番など全くないのです。

それでも胸を撫で下ろしている暇はありません。許可なしに取材をしようとする記者や空気を読まずに社長を独占しようとするゲストが次から次へと押し寄せてきます。

シャンパンは主役ではなく「潤滑油」

そんな中、私はよく社長にシャンパン・グラスを勧められました。本人もグラスを傾けながら客対応をしています。「仕事中の飲酒はダメ」と思っていた私にはちょっとした驚きでしたが、考えてみれば私は「シャドー」なのですから、周りに溶け込まなくてはなりません。無線や携帯を片手に横に突っ立ているだけでは、どうも浮いてしまうのです。そんなこんなで私はカクテルの度にシャンパンをあおることになりました。

「シャンパンは流れるようにサーブされるべし」

そう断言するのは、イベント・チームを統括しているイリスです。「シャンパンが滞るようなイベントは失敗に終わる」と信じている彼女は業者に細かな指示を出しています。

そのせいか、給仕のギャルソンがひっきりなしにシャンパンを注ぎ足しに来ます。もう何杯飲んだのかさえ、よくわかりません。幸いお酒に強い私ですが、さすがにアルコール量が気になりますし、太りそうで大変気掛かりです。

それだけ「シャンパンが流れる」ようなパーティーでも、不思議と飲み過ぎて赤ら顔のゲストを見たことがありません。それが長い間、私には疑問でした。

(フランス人はアルコールを分解する酵素が半端なく強いのだろうか……)

長年そう思っていた私ですが、ある日、イリスと歓談している時にその謎が解けました。パーティーもお開きに近い頃、彼女が給仕の責任者に「シャンパン・ストップ」をかけた時のことです。

「シャンパンのサービスを止めると、長っ尻のゲストも空気を読んで帰ってくれるのよ」

そう言う彼女に、

「そんなに飲んでも酔い潰れるような人はいないのね」

と持ちかけると、彼女は不思議そうな顔をしています。そんなこと考えたこともないと言うのです。

入念なイリスは、出席者の数に合わせてシャンパン・ボトルを用意させるそうです。彼女の計算は「一人頭、グラス2~3杯」。その量で足りないことは決してないと言うのですから、私は驚いてしまいました。パーティー中の平均アルコール消費量は私が思ったよりずっと少ないのです。

私はと言えば、確実にそれ以上飲んでいました。そう伝えるとイリスは大爆笑した後、こう言いました。

「シャンパンは主役じゃなくて、脇役よ。社交の場における潤滑油のようなものよ」

そして飲み過ぎる人は決していないと言うのです。

フランス流・スマートな飲み方を学ぶ

その後、パーティーの度に注意して周りを観察してみると、確かに私のように勢いよく「グラスをあおっている」人は一人もいません。社長でさえ、注がれるままに飲んでいるように見えて、決してそうではありません。お酒を飲んでも酔わないのは、酵素が特別強いからではなく、飲み方をうまく加減しているからなのです。

「お酒はあおるものではない」という事実はパーティーに限らず、至るところで私が感じたことです。食事の際に飲むワインは、あくまでも料理の内容に合わせて選ぶもの、つまり食事の引き立て役です。そしてその平均消費量は大人2人でボトル1本。つまり、ちょうどイリスの言っていた「一人頭、グラス2~3杯」なのです。

考えてみれば、フランス語には「飲み会」という言葉が存在しません。「一杯飲みに行こう」というシチュエーションはあっても、飲み続けるような集まりはないのです。フランス人が大好きなアペリティフでさえ、基本的には「食前に嗜むお酒」であり、酔っ払うほど飲む人はいません。

フランス人の常識では、お酒は酔うために飲むものではなく、あくまでも嗜むものなのです。

シャンパンやワインをたくさん飲んでいるようなイメージがあるフランスですが、実際の飲み方は非常にスマートです。飲み過ぎは体に大きな負担をかけ、肥満の原因にもなります。節度のある飲酒は言うまでもなく、健康な体作りのためにとても大事なことです。

それからというもの、私はひっきりなしに注ぎ足しに来るギャルソンをうまく制し、飲む量を上手にコントロールするようになりました。

シャンパンをオシャレに嗜むことを覚えたのです。