もちろん、高校生でも大人として裁判に参加する権利があるし、少年でも凶悪事件なら逆送されて刑事裁判で裁かれるのはあたりまえ、という考え方もあるだろう。

ただ、いずれにしても、この18歳、19歳をめぐる裁判員と少年事件のねじれ現象は、たいした議論もないまま今に至っている。

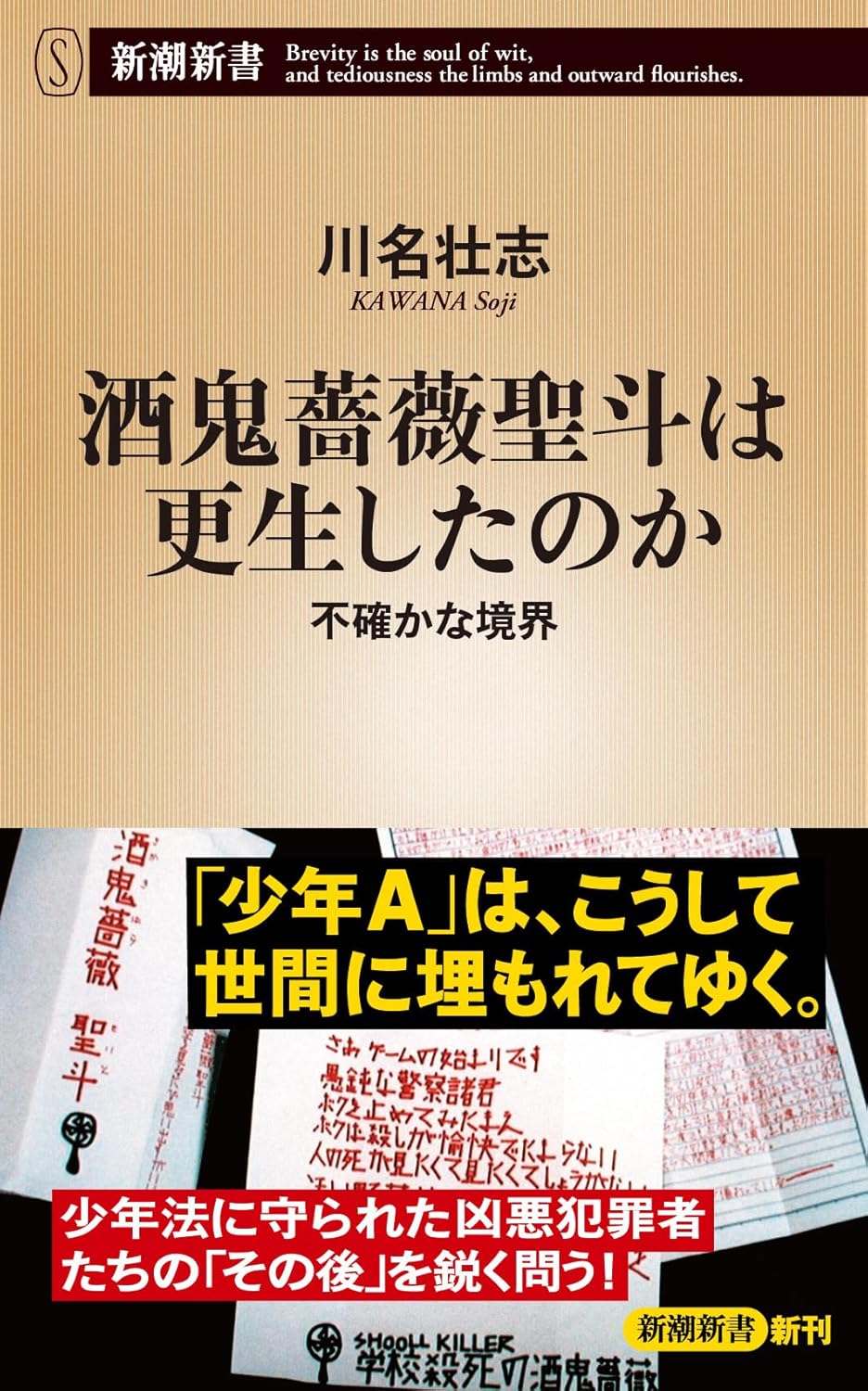

『酒鬼薔薇聖斗は更生したのか:不確かな境界』(川名壮志、新潮新書)

『酒鬼薔薇聖斗は更生したのか:不確かな境界』(川名壮志、新潮新書)

そもそも、少年事件をめぐっては、裁判員制度との相性の悪さが、ずいぶんと指摘されていた。杓子定規にいえば、たとえ刑事裁判であっても、加害者が少年の場合には、少年法の理念や考え方が反映されるべきなのだが、そこがなかなかむずかしい。

それは、そうだろう。一般人が現実に少年法に触れる機会など、ほとんどありはしないのだから。ましてや本来は裁判になど縁のないはずの一般市民に、ごく短期間の審理(初公判から判決までの開廷回数は、令和に入ってから平均5回前後と駆け足だ)で、少年法の理解まで求めることになるのだから、どだい無理がある。

少年法の理念まで判断材料に加味して、一般市民にスピード解決を求める。それを本気で最高裁が考えているのであれば、市民にとってあまりに負担がおおきすぎるだろう。