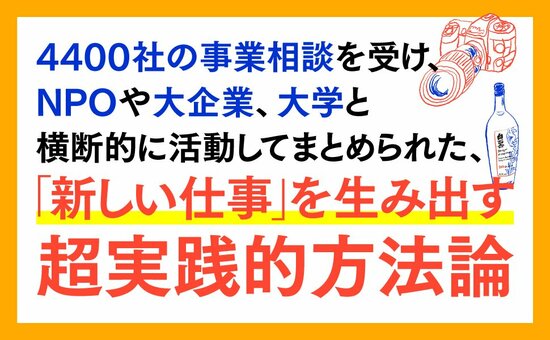

愛知県岡崎市。この人口38万人の地方都市に、とんでもない成果をあげている中小企業相談所があります。立ち上げから12年で累計4400社、2万9000件以上の相談を受け、実際に新規事業・新商品となった案件は1000件超。相談をしたいという企業は1か月以上先まで予約で埋まっている状況です。

この異例の成果を出しつづける「オカビズ」の初代センター長として長年活躍してきたのが、秋元祥治氏です。秋元氏はオカビズに加え、ベンチャーや大企業・大学(武蔵野大学アントレプレナーシップ学部)でも活動し、さまざまなビジネスに伴走。これらの経験を通じて、「自分だからできる仕事」は才能や特別な環境がなくても誰にでもつくれると確信するに至りました。

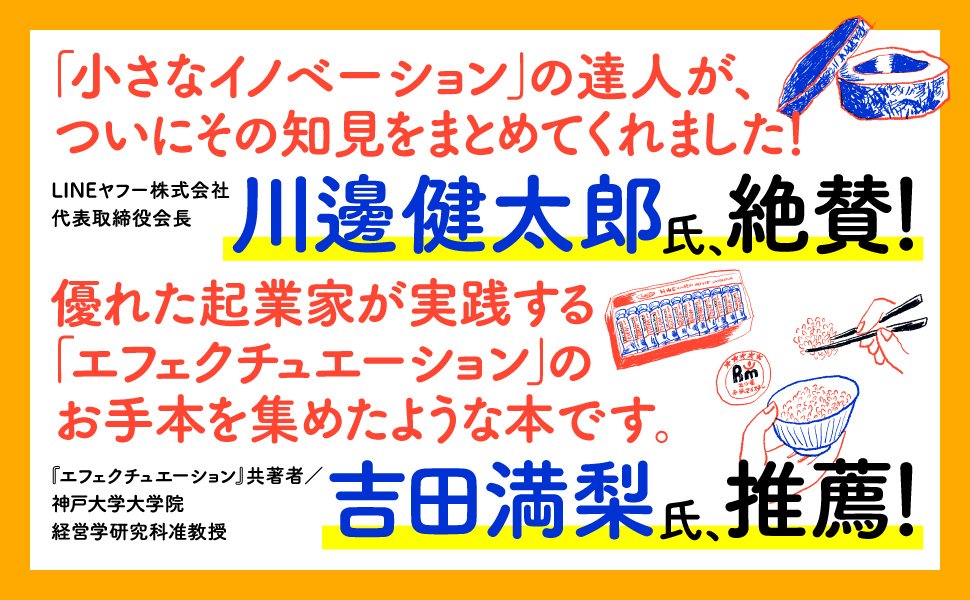

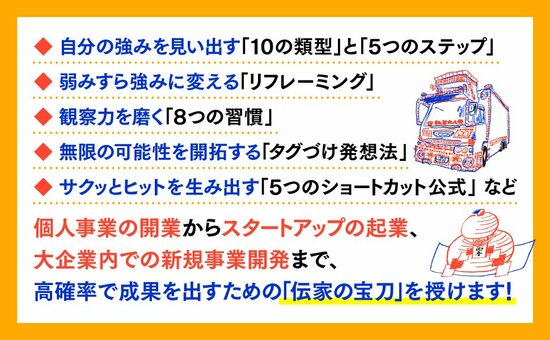

そのための知見とスキルのすべてをまとめた書籍が、『自分だからできる仕事のつくり方』です。LINE ヤフー株式会社代表取締役会長・川邊健太郎氏、『エフェクチュエーション』の著者・吉田満梨氏の両氏からも絶賛された同書から、1つの事例を公開します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「五ツ星お米マイスター」がつくるブレンド米をどうアピールする?

オカビズで相談を受けていても、「どんなふうに普段仕事をしているのですか?」と聞いていくだけで、思わぬブレイクスルーが得られることが頻繁に起こります。それだけ、「強み」というのは「当たり前」のなかにあるということを示しているのでしょう。

そんな事例の代表例ともいえるのが、岡崎で間もなく創業110年を迎える渡辺米穀店を経営している渡邉正明さんと郁子さんのご夫婦です。

実は、渡邉さんご夫妻がオカビズに来たのは、マンネリ化してしまったチラシのデザインの相談のためでした。

それでも、オカビズの方針は「相談に来てくれた人や会社の、いいところを徹底的に傾聴する」こと。頼まれてもいないのに「お店の特徴はなんですか?」ということをあの手この手で聞いているうちに、ふと正明さんがこうもらしたのです。

「『五ツ星お米マイスター』として登録されています」

五ツ星お米マイスターは、日本米穀商連合会が運営する認定制度で、「お米の博士号」といえるほどの狭き門。日本全国で476名しか認定者はいません(令和4年9月30日時点)。

そして、店舗で取り扱っているお米が書かれたチラシを見ていると「お米マイスターの技あり 極み」「お米マイスターの自信作 花」「マイスター 味にこだわりあり」といった商品があったので、お尋ねしたところ「ブレンド米」だというのです。

「米の、ブレンド?」

思わず聞き返しました。なぜならお米のブレンドがニュースになるのは、ほとんどの場合「産地偽装」や「古米や外国産米をそれなりのものにする」ときだけです。ところがじっくりお話を伺うと、相手のニーズを聞きブレンドすることで、求める味を出すことができるといいます。寿司屋には冷めてもおいしいお米、中華料理店では炒めて離れのよいお米など。業務の世界ではこうしたオリジナルブレンドもおこなわれてきたそうです。

マイスターに向けた試験に取り組むなかで、こうしたブレンドにはまった正明さんは毎日試行錯誤し、顧客が求めるおいしいお米をブレンドで作り出すことができるようになったというのです。後日見せてもらった正明さんの直筆のノートには、どの産地のお米をどの比率でブレンドして炊きあげるとおいしいのかに関する研究成果がびっしりと記されていました。

当然、オカビズの提案は、

「そのブレンド力は『強み』です。それを売りにしましょう!」

地道な研究から生まれた唯一無二のサービス「米(マイ)カルテ」

こうして生まれたのが、「米カルテ」。

高い技術と知識で、全国80種類ほどのお米を、オーダーメイドでブレンドするだけでなく、顧客の好みを「カルテ」で記録・管理し、「あなただけのブレンド米」を提供するというものです。

カクテルのようにお米をブレンドする、という連想から、正明さんにはマスター、郁子さんにはバーテンダーの格好をしてもらい、それぞれ「お米マスター」「お米バーテンダー」として登場してもらいました。

強みから出発し、サービス設計までを練ったこのアイデアは大当たり。新聞やテレビをはじめメディアにも取り上げられ、大きく売上を伸ばしたのでした。

よくある地方のお米店だという自己認識のままでは、ここまで至ることはできなかったはずです。

地道に、真面目に研究を重ねていた正明さんの仕事の流れを振り返った結果、本質的な強みが見出され、「渡辺米穀店だからできる仕事」が生まれたのです。

自分が普段何を大事だと考え、どんなふうに仕事をしているのか。当たり前だと思っているものも馬鹿にせず、仕事の流れをすべて書き出してみてください。そこに、「あなただけの仕事」を生み出すためのヒントが眠っています。