2024年に発表された小中学校における不登校者数は34万6482人。前年度から4万7000人以上増え、11年連続で増加して過去最多となりました。不登校は個人の問題ではなく社会問題です。本連載では、20年以上にわたり、学校の外から教育支援を続け、コロナ禍以降はメタバースを活用した不登校支援も注目される認定NPO法人「カタリバ」の代表理事、今村久美氏の初著書「NPOカタリバがみんなと作った 不登校ー親子のための教科書」から、不登校を理解し、子どもたちに伴走するためのヒントを、ピックアップしてご紹介していきます。「不登校」という事象について考えるときに、本人へのケアという個人に着目した視点と、教育環境との相性や教育制度など、個人を苦しめている社会の側に視点をおいた考え方など、幾つかの視点があります。ここでは個人に着目した考え方の一つを本書から紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

見えにくくなっている「いじめ」

本人が学校にひどく行きしぶっていたり、身体症状が出ていたりする場合、「いじめ」がないかを注視することも、子どもの身を守る上で大切なことです。

ただ近年、いじめは、より見えにくくなっています。SNS等、承認制のコミュニティは、常に密室です。

言葉の使い方が未成熟な段階で、短い言葉を送信しあって会話するということ自体が、実は難易度の高いコミュニケーションです。

たとえば、ふざけて撮った写真や動画をグループで共有しあうこともできますし、“高度なおもちゃ”を多くの子どもたちが手にしている状態であるとも言えます。

2018年にNPOカタリバがマクロミルと行った「思春期の実態把握調査」では、2割以上の10代が、SNSいじめを経験していると回答しました。

さらに、SNSを3時間以上利用している高校生の3人に1人がSNSいじめを経験しており、SNS接触時間が多いほどSNSいじめの経験が多い傾向があります。また、いじめにあってもその4割は何も対処できていないという結果が出ています。

まずは、注意深く観察するところから

また多くの場合、特に思春期においては、子どもは親にいじめられているとは言わない傾向があるので発見するのはさらに容易ではありません。

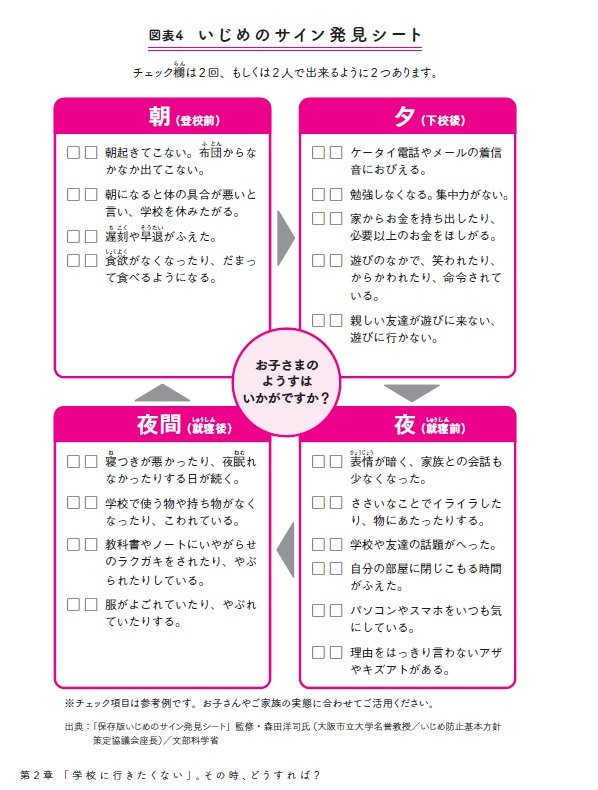

本書でもご紹介している「チェックシート」を使って子どもの様子を判断したり、先生やスクールカウンセラーに頼って、教室での様子を観察してもらう等、まず、何が起きているのか、どの段階なのか、注意深く見定めることをおすすめします。

先回りをしすぎて、過干渉になることは、子どもの自立を阻害する可能性もあります。なんらかの友人関係のトラブルがありそうだと分かったとしても、大人が介入して解決に走るべき段階なのか、子どもたち自身で解決していけるように手助けをする段階なのかを観察して関わり方を決めましょう。

いじめチェックシートを使う時に気をつけることは?

文科省作成の「保存版いじめのサイン発見シート」(「不登校 親子のための教科書」(ダイヤモンド社刊)に掲載より)

文科省作成の「保存版いじめのサイン発見シート」(「不登校 親子のための教科書」(ダイヤモンド社刊)に掲載より)拡大画像表示

なお、「いじめチェックシート」は、こちらの文科省が作成した「いじめのサイン発見シート」以外にも、他団体が作ったものも含め、WEB上に何種類か公開されています。

しかしいずれも、「これを使えばいじめは必ず発見できます!」というものではありません。どのように考えればよいのでしょうか?

カタリバのアドバイザー成田慶一氏(Ph.D/臨床心理士/公認心理師)は本書の中で次のように語っています。

そもそもいじめの形態は、カツアゲや暴力のようにアクションが「ある」ものから、無視や仲間外れのようにアクションが「ない」ものまで多岐にわたります。また、SNSなどネット上のいじめと仲間外れには、物理的な証拠を押さえることが非常に困難な場合があります。

いじめを受けた時にだけ生じる「特異的な」心身の症状というものもありません。食欲がなくなる、眠れなくなる、学校に行けなくなる……といったことは、ケンカでも、失恋でも、打ち込んでいた部活でうまく結果が出なかった場合でも起きるからです。だからこそ、多くのいじめ問題では、周囲が気がついていなかったということがあり得るのです。

チェックリストを使うメリットは、このような発見しにくい問題に対して、「いじめを受けていたならば、うちの子はこんな状態になるだろう」という想定範囲を超える場合でも、網羅的に注意を払えるようになることです。

いじめを見逃してしまうリスクを少しでも減らし、小さな変化でも「もしかして……」と気づくためのきっかけとして、このようなチェックリストを使ってみることは有効だと思います。

カタリバ・アドバイザー 成田慶一(Ph.D./臨床心理士/公認心理師)

*本記事は、「NPOカタリバがみんなと作った 不登校ー親子のための教科書」から抜粋・編集したものです。