弁当価格が高い、その代わりに何を買うか

弁当価格は、スーパー関係者の多くからは、「500円以上になると買ってもらえない」という声があったが、実際どうなのだろうか。

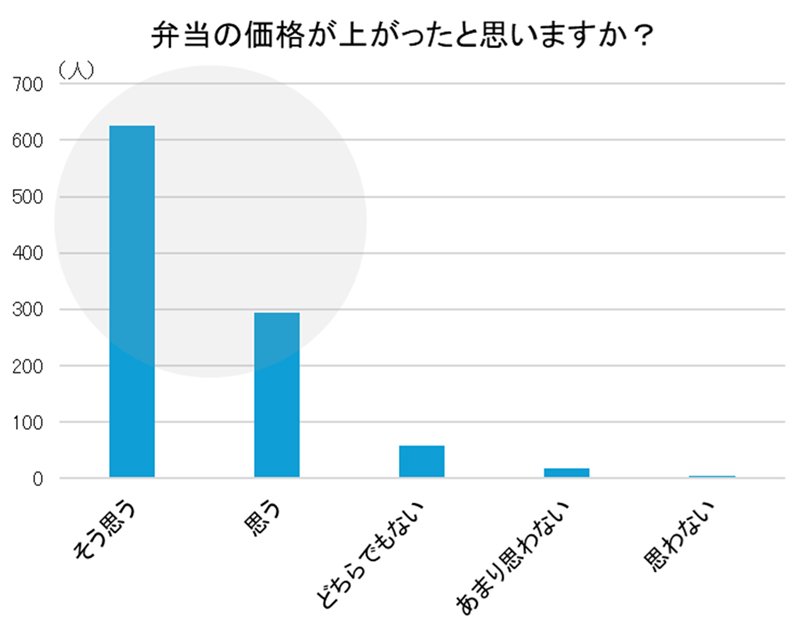

まず「弁当の価格が上がったと思いますか」という問いに、「そう思う」「思う」は全体の9割を占めた。

さらに「500円以上は高いと思いますか」という問いに、「そう思う」「思う」と回答した人は635人で全体の6割強が該当した。

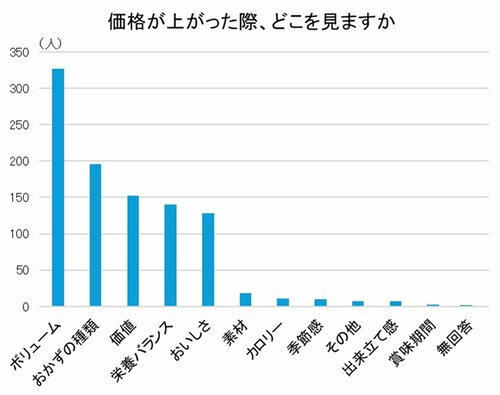

次に「弁当で価格がアップした場合、どこにポイントをみますか?」という問いの答えを見てみると、4割近くの人が、ボリュームを重点的にみていることがわかった。

さらに高価格になった弁当が敬遠されると、代替には家庭調理(483人)・冷凍食品(215人)・パン(100人)・おにぎり(89人)が挙げられた。

おにぎりについては、最近はボリュームを重視した容量150g以上が人気となっているとコンビニ開発者は言う。これはスーパーでも同様で機械式だと100円台後半、しかし人が作ったおむすび、つまり店舗内調理だと価格は200円台後半と決して値ごろではない。

しかし、弁当の価格を考えると、おにぎりに流れていると言える。

パスタに移行する動き

さらに近年、「もう一つの代替軸」として注目されているのが麺類だ。

とりわけパスタは、価格と食べごたえのバランスから、弁当の需要を着実に取り込んでいる。要因として、原料高騰が続くなかでも、小麦関連は譲渡価格が下がったことが挙げられる。

中部地方のスーパーの関係者によると、猛暑の影響もあって、前年比130%の伸びを示したという。実際、売場では麺類のアイテム数が広がり、とくにパスタカテゴリーの拡大が目立つ。「弁当の価格上昇で敬遠される一方、小麦や麺は伸びる」というコントラストが鮮明になってきたのだ。

実際、これまで弁当の定番価格帯だった398円に、パスタが置き換わるケースが多く見られる。顧客も上昇している弁当価格を尻目にパスタに流れたのだ。そしてスーパー側も可能な限り粗利を確保しようと、涙ぐましいほどの原価調整がにじみ出ている。

顧客も価格・気候・嗜好といった外部環境に応じて、柔軟に買い物行動を切り替えているのである。つまり消費者は、“高いから買わない”だけはなく、“他で代替する”という選択を常に持っている。ここにこそ、惣菜売場が直面する本質的な課題がある。

そしてアンケートでは、「今後、買いたい惣菜の上位」には、値ごろな価格はさることながら、ボリュームも大きな要因となっている。

惣菜売場の課題は、単に値ごろ感を示すことではない。代替されにくい“満足感”を設計できるかどうか??その成否が、これからのスーパーの競争力を決定づけるのではないか。