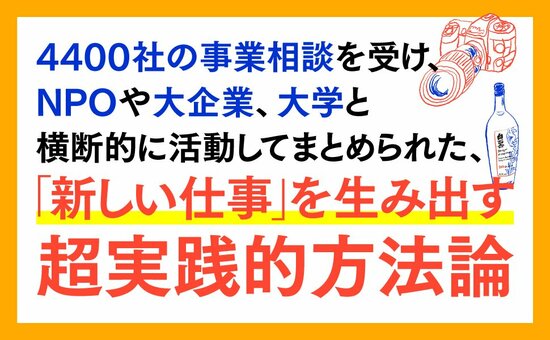

愛知県岡崎市。この人口38万人の地方都市に、とんでもない成果をあげている中小企業相談所があります。立ち上げから12年で累計4400社、2万9000件以上の相談を受け、実際に新規事業・新商品となった案件は1000件超。相談をしたいという企業は1か月以上先まで予約で埋まっている状況です。

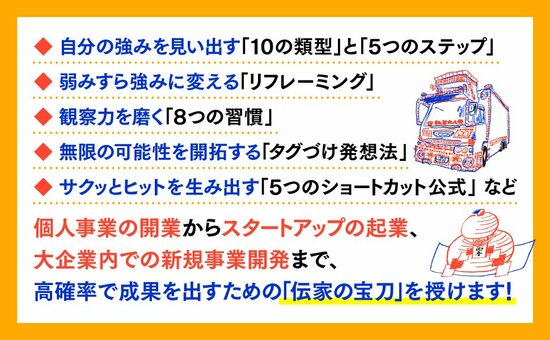

この異例の成果を出しつづける「オカビズ」の初代センター長として長年活躍してきたのが、秋元祥治氏です。秋元氏はオカビズに加え、ベンチャーや大企業・大学(武蔵野大学アントレプレナーシップ学部)でも活動し、さまざまなビジネスに伴走。これらの経験を通じて、「自分だからできる仕事」は才能や特別な環境がなくても誰にでもつくれると確信するに至りました。

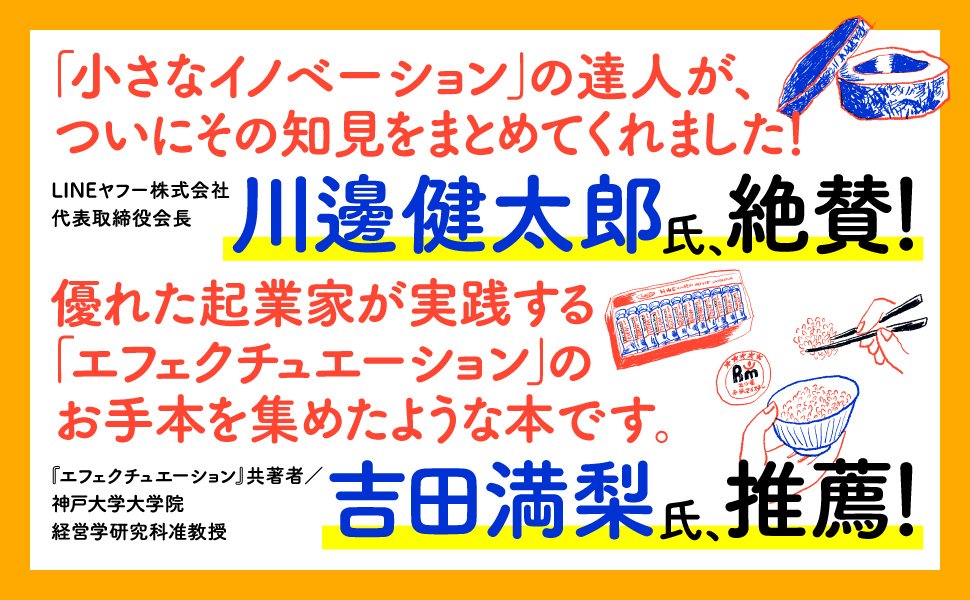

そのための知見とスキルのすべてをまとめた書籍が、『自分だからできる仕事のつくり方』です。LINE ヤフー株式会社代表取締役会長・川邊健太郎氏、『エフェクチュエーション』の著者・吉田満梨氏の両氏からも絶賛された同書から、1つの事例を公開します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

樹脂メーカーの「当たり前」に隠れていたふたつの強み

製造業のまち・岡崎を象徴する自動車の部品製造を手がける町工場、飯田樹脂。その名の通り、樹脂の製造・切削加工を手掛け、小指の先に載るようなコンマ何ミリの部品をつくることも可能という、確かな技術を持つ企業です。

技術もある、業績も好調という同社の山川麻依さんがオカビズに訪れたのは、自社ならではの「新商品」について相談するためでした。

「EV化が進むと部品点数が減ります。樹脂のニーズもこのまま順調というわけにはいかなさそうで……」

そう言って見せてくれたのは、結婚式のウェルカムボードや、子どもの身長計。樹脂製で、切削加工により文字が彫られています。

自動車の部品メーカーが、ウェルカムボードや身長計? 意外な組み合わせに、思わず前のめりに。

「こだわりはどこですか?」

「どんな技術が使われているんですか?」

「どうしてその技術を、ウェルカムボードや身長計に使ったんです?」

オカビズの鉄則は徹底的な「いいとこ探し」。そのためには、相手が何を考えて新商品をつくったのか、技術はもちろん、会社の歴史と照らし合わせるとどうなのか、どういう風土の会社なのか、といったところまで押さえることが欠かせません。

すると、飯田樹脂には同業他社と比べて特に抜きんでているポイントが、ふたつも見つかったのです。

ひとつは、技術力。自動車で培われた精緻な技術力により、なんと筆文字のかすれすら樹脂上に再現できるといいます。強みを深掘りしているなかで、山川さんが「魚拓も彫れるんです」と誇らしげに言ってくれたのがとても印象的でした。この樹脂でできた魚拓は、創業者である麻依さんのお父さまの趣味である釣りとの掛け算だったのです。

そしてもうひとつの強みこそ、会社の歴史と風土でした。飯田樹脂には、昭和63年の創業当初から、人材を区別せずに採用を実施し、子育て中の母親も多く雇用してきたという歴史があったのです。事実、従業員の6割が女性で、彼女らの感性を活かす事業として考案されたのが、ウェルカムボードや子どもの身長計でした。

ここまで話を聞いたときに、「ひらめき」が起こりました。

逆転のアイデア「読みにくい名札」

この相談を受けた2017年当時、社会を大きく騒がせた事件がありました。行方不明の女児が、2年ぶりに発見されたというニュースです。登下校時に名札を見て名前を呼んだというその手口に、学校や保育園、保護者、地域の人が震撼しました。そもそも名札は、学業においてはもちろん、災害時にも役立ちます。しかし、登下校時に悪用されるのは避けたい。結果、全国で登下校のときだけ名札を裏返したり外したりするなどの指導がなされていました。この情報が頭にインプットされていたため、山川さんの話を聞くなかで、自ずとこんな質問が飛びだしていました。

「文字がくっきりはっきり見えるように彫れるんだったら、読みづらく彫ることもできますか?」

「……できるかもしれません、やったことはありませんが」

「知っていますか? 最近、全国の小学校では登下校では名札を外して、と指導されているんですよ」

こうして誕生したのが、近くにいると読めるけど、3メートル離れると読めなくなる名札「お名前かくれんぼ」。子育て中の母親が多く働く飯田樹脂では、この社会課題との親和性も高い。「子どもたちの安全のために、母親たちが名札を開発」という位置づけで、毎日新聞、NHK「おはよう日本」など全国メディアにも取り上げられていきました。全国から注文も殺到し、卒園記念品や教材といった新たな販路の開拓にもつながっていったのです。

他社と比較して優れているポイントは、容易に強みに転換できるものです。飯田樹脂の場合は、技術力だけでなく、会社が培ってきた歴史や組織風土そのものが差別化のポイントとなり、唯一無二の新しい仕事へとつながっていったといえます。