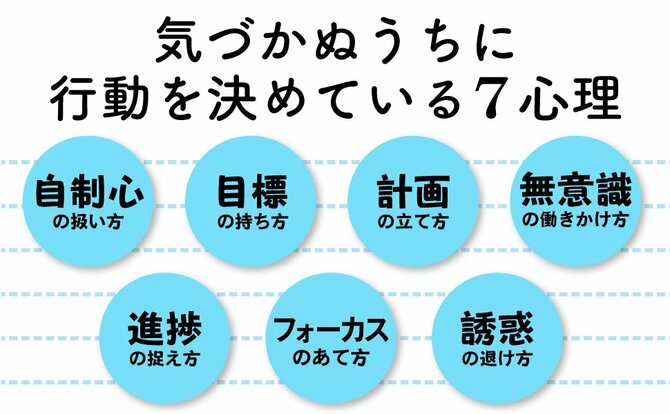

仕事も勉強も、やる気はあるのに先延ばししてしまう。多くの人が抱えるこの悩みに、心理学の視点から答えるのが、新刊『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』だ。著者は、モチベーションの研究を専門とする筑波大学人間系教授・外山美樹氏。この記事では、特別に本書から一部を抜粋し、モチベーションにまつわる心理学の最新知見を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

前回までのあらすじ――「心的対比」で先延ばし癖を解消

やることを先延ばしにしてしまう人でも、目標の持ち方を工夫すれば、行動に移しやすくなります。

1つの有効な方法が、「目標を達成した理想の自分」を、具体的に、エピソードとして思い描くことです。

ただし、長期的で困難な目標に取り組む際には、理想を思い描くだけでなく、「心的対比」を実践することが、特に役立つとわかっています。

心的対比とは、「理想の状態を思い描いたうえで、その実現を妨げる現実的な障害をあらかじめイメージする」手法です。

>>前回:「有言実行の人」と「口だけで行動できない人」を分ける1つの決定的な考え方の違い

「心的対比」の効果を検証する

では、またここで、私が行った実験を紹介しましょう。

この実験では、大学生約1,000名を対象にしました。

まず、参加者に、「この1年間で達成したい重要な学業目標」を1つ挙げてもらいました。

たとえば、「TOEICで800点をとる」、「GPAを3.5以上にする」、「無事に卒業する」、「国家試験に合格する」など様々な目標がありました。

それから、挙げてもらった目標を達成する見込みがどのくらいあると思っているのかについて尋ねました。「1」は達成する見込みが全くない、「7」は達成できる見込みが非常にある、といった具合です。

ここでは、達成する見込みが高い目標を「簡単な目標」、達成する見込みが低い目標を「困難な目標」としました。

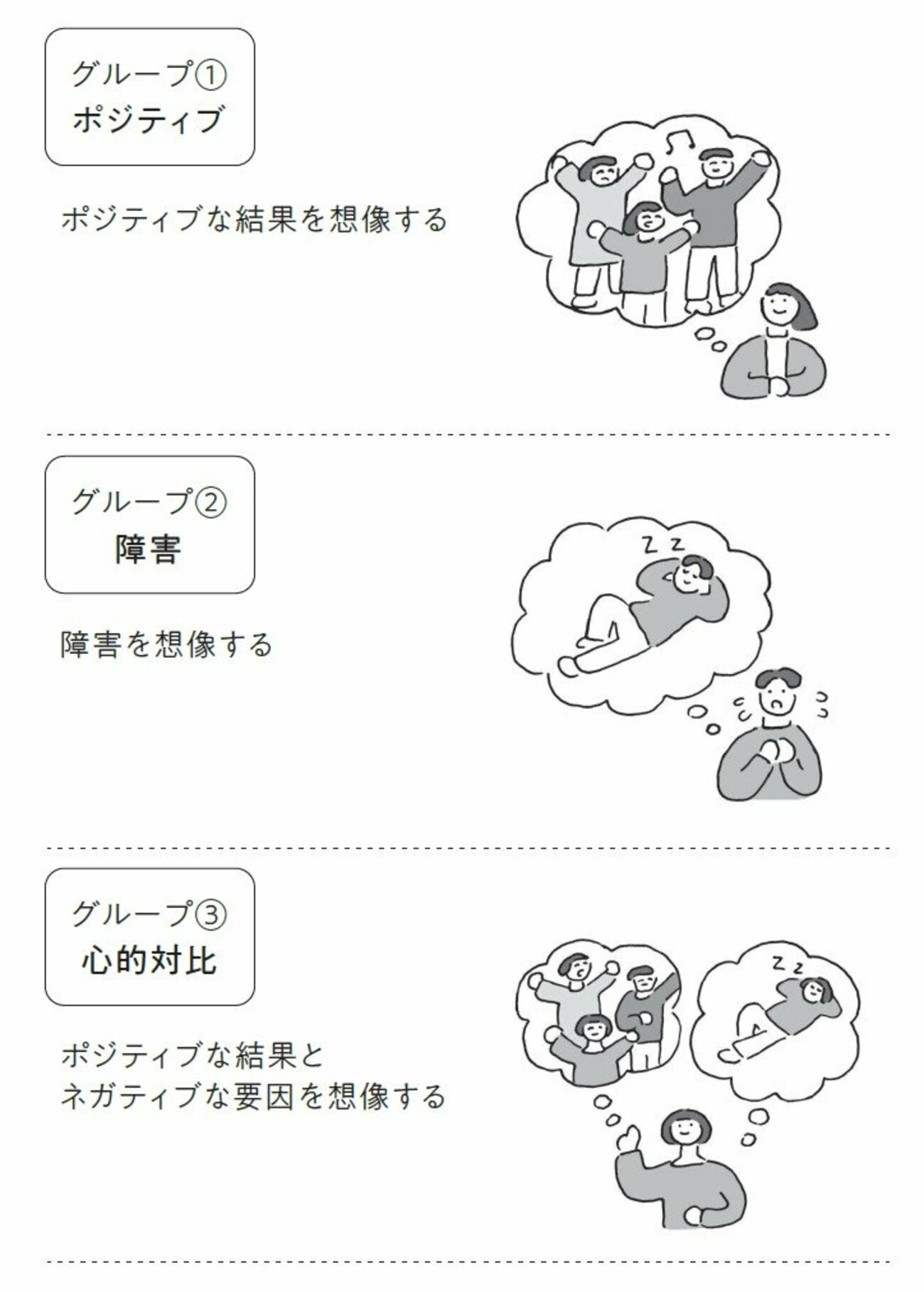

続いて、参加者を次の3つのいずれかのグループに割り当てました。

①ポジティブな結果を想像するグループ

→目標が達成できた場合のポジティブな結果を2つ挙げてもらいました。

②障害を想像するグループ

→目標達成の障害となるネガティブな要因を2つ挙げてもらいました。

③心的対比グループ

→ポジティブな結果とネガティブな要因を1つずつ挙げてもらいました。

たとえば、ある人の目標が「国家資格の試験に合格する」ことだったとしましょう。

目標を達成できた場合のポジティブな結果とは、「試験に合格をして、自分や周りが喜んでいるところ」や「資格に関連した職業に就いているところ」などが考えられます(もちろん、思い浮かべる内容は、人によって異なります)。

逆に、「誘惑に負けて、試験勉強をさぼっているところ」や「アルバイトが忙しくなっている状況」が、ネガティブな要因となります(これも人によって異なります)。

このように、参加者を3つのグループに分け、それぞれの条件に対応した内容を想像してもらった後で、最後に、先に挙げた目標を達成するための具体的な計画を好きなだけ挙げてもらいました。

そして、それをどの程度実行するつもりなのかを尋ねました。「1」は全く実行しない、「6」は絶対に実行する、といった具合です。

長期的で困難な目標には、「心的対比」が有効だ

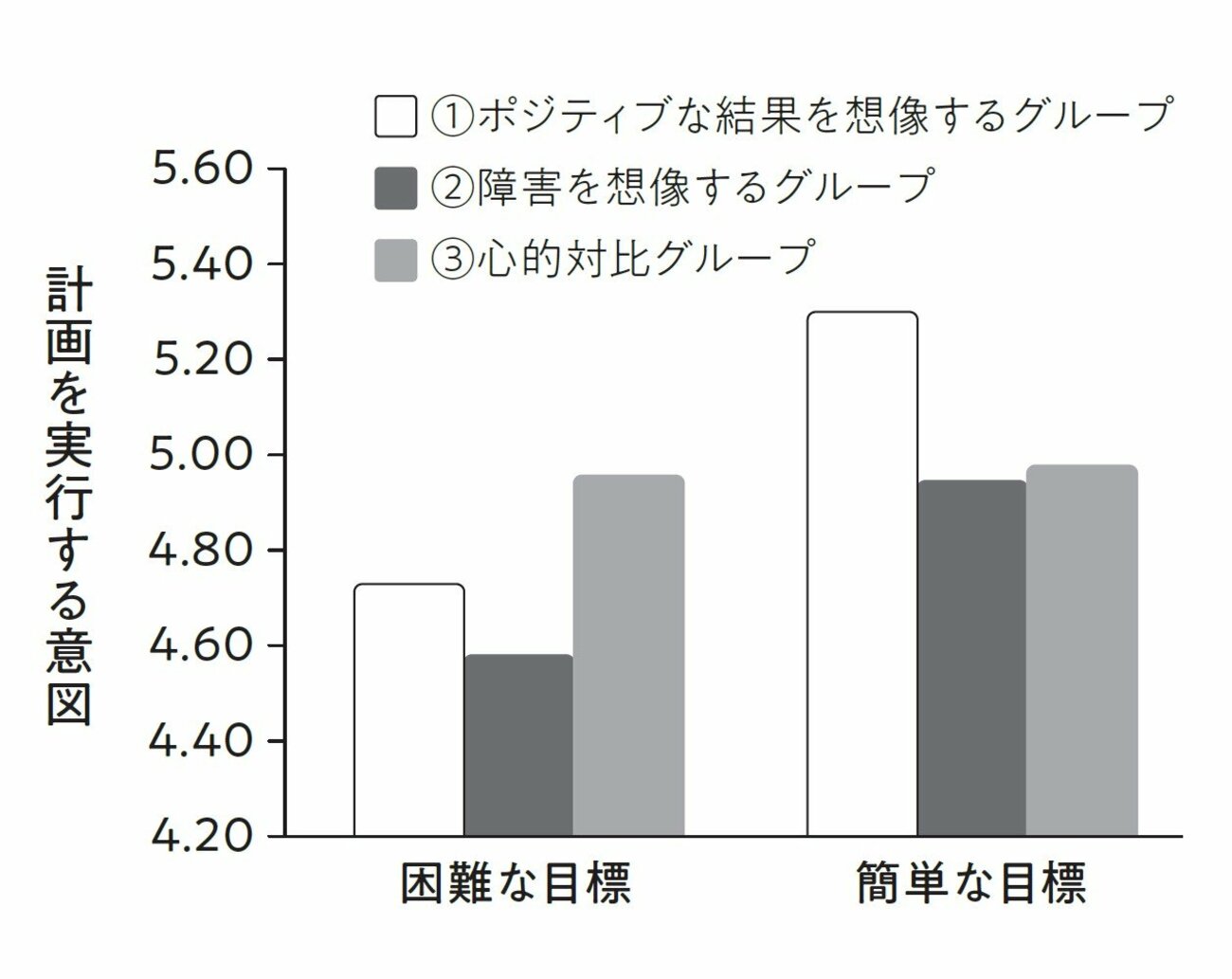

では、実験の結果を見ていきましょう。結果を次のグラフに示しました。

縦軸は、目標達成に向けて具体的な計画を実行しようとする程度を示しています。数値が高くなればなるほど、計画を実行しようとする意図が高いことを意味します。

横軸は、右が簡単な目標の場合、左が困難な目標の場合の結果を示しています。

まずは、目標が比較的簡単であった場合(右側のグラフ)をご覧ください。

①ポジティブな結果を想像するグループが、②障害を想像するグループや③心的対比グループよりも、目標を達成するための具体的な計画を実行しようとする程度が高いという結果になりました。

この実験においても、簡単な目標に対しては、目標を達成した場合のポジティブな姿を想像することには、目標追求に対するモチベーションを高める効果があることが示されました。

しかし、参加者が達成したいと願っている目標が困難なものであった場合は、結果が異なるようです。

今度は左側のグラフをご覧ください。

困難な目標に対しては、③心的対比グループが、①ポジティブな結果を想像するグループや②障害を想像するグループよりも、具体的な計画を実行しようとする意図が高いという結果になりました。

また、参加者には、目標を達成するための具体的な計画を好きなだけ挙げてもらいましたが、参加者が書いた計画の数を指標とした時にも同様の結果が得られました。

つまり、困難な目標に対しては、③心的対比グループの参加者が他のグループの参加者よりも、目標を達成するための具体的な計画を数多く挙げたということです。

目標の難易度に応じて、考え方を変える

目標を達成するまでの道のりには、さまざまな障害が待ち構えています。

そこで、困難な目標を設定する際には、どのような障害が待ち受けているのかを把握することが大切です。

心的対比を活用すれば、そうした障害を乗り越えるための手段としての目標を見つけやすくなります。

比較的簡単な目標に対しては、自分が目標を達成したポジティブな姿を想像するだけで効果的となります。

一方で、達成したい目標が困難なものであるならば、それだけでは十分ではなく、どのような障害が待ち受けているのかを意識しましょう。

参考文献:Toyama, M., Nagamine, M., & Tang, L. (2024). Mental contrasting strategies promote the pursuit of difficult goals: Japanese cultural context. Personality and Social Psychology Bulletin, Advance online publication.

※本稿は、『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。