上位20位までの中に

3信金がランクイン

取引企業を伸ばした金融機関ランキングの上位に入ったのは、銀行だけでない。上位20位までをみると、2025年は4位に横浜信用金庫、10位に北海道信用金庫、14位に湘南信用金庫と、3信用金庫が入った。

また、2024年トップの京葉銀行はランクを下げたが6位、同じく3位だった北海道銀行も9位とトップ10を維持している。

増収増益率ランキングは、取引先の規模や業種、地域の景気も反映するため、2年連続のランクインは至難の業だ。にもかかわらず、小・零細企業が取引先の中心である信用金庫が、日常的なフォローで上位に入ったことは評価される。

長期的な目線、そして取引先の売り上げ増や業務効率化に向けた多方面の提案、支援が業績に結び付いたといえる。

金利の急上昇で上がる

取引企業の増収増益へのハードル

2024年3月にゼロ金利政策が終了し、「金利ある世界」が復活した。すでに銀行の貸出金のうち、金利1.0%未満は2023年3月の71.59%から、2025年3月は52.77%へ18.82ポイント下落し、急激に金利上昇が進んでいる。

当然だが、貸出金利の上昇は金融機関の収益に直結する。一方で、企業は金利負担が増し、運転資金の借り換えが難航するシーンも増えてくる。まさに金利上昇は、銀行と企業で二律背反の事態を招きかねない。

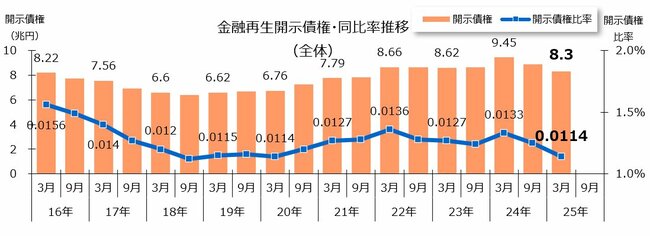

いま、企業倒産がジワリと増勢に転じている。ところが、国内銀行104行の2025年3月期の「金融再生法開示債権」、いわゆる不良債権は8兆3077億円(前年比12.1%減)と2年ぶりに減少した。

また、開示債権比率(債権合計に対する開示債権の割合)は1.14%で、前年より0.19ポイント低下した。この結果、104行の約6割、61行で貸倒引当金が減少した。これはコロナ禍前から業績が厳しい企業への手当てが終了し、与信コスト引き当てが落ち着いたことを示している。

すでに金融機関は金利上昇の恩恵を受け始めている。この局面では、取引企業の増収増益へのハードルは上がる。それを凌ぐ取引先への伴走支援は、倒産リスクと背中合わせでもある。そのリスクを含めても、取引企業の業績向上を実現した銀行は、取引企業に寄り添った銀行とも言える。

一部の金融機関からは、「倒産が増えてきたため、債権カット費用の予算が足りなくなっている」という声も聞かれ始めた。融資先への再生支援が進まないと、与信コストの増加で業績にも影響が出てくる可能性がある。

先行きが不透明な時代に、どれだけ地域金融機関の矜持を保てるか。今後はさらに金融機関の立ち位置が色濃く出てきそうだ。