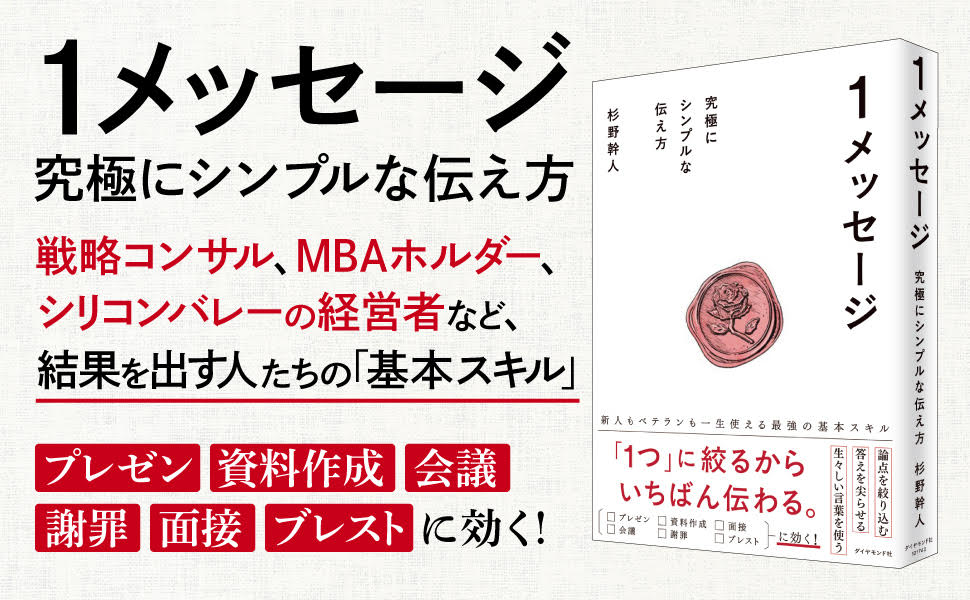

「それ、私が言いたかったことだ…」ベテランコンサルの“言語化力”がすごかった!

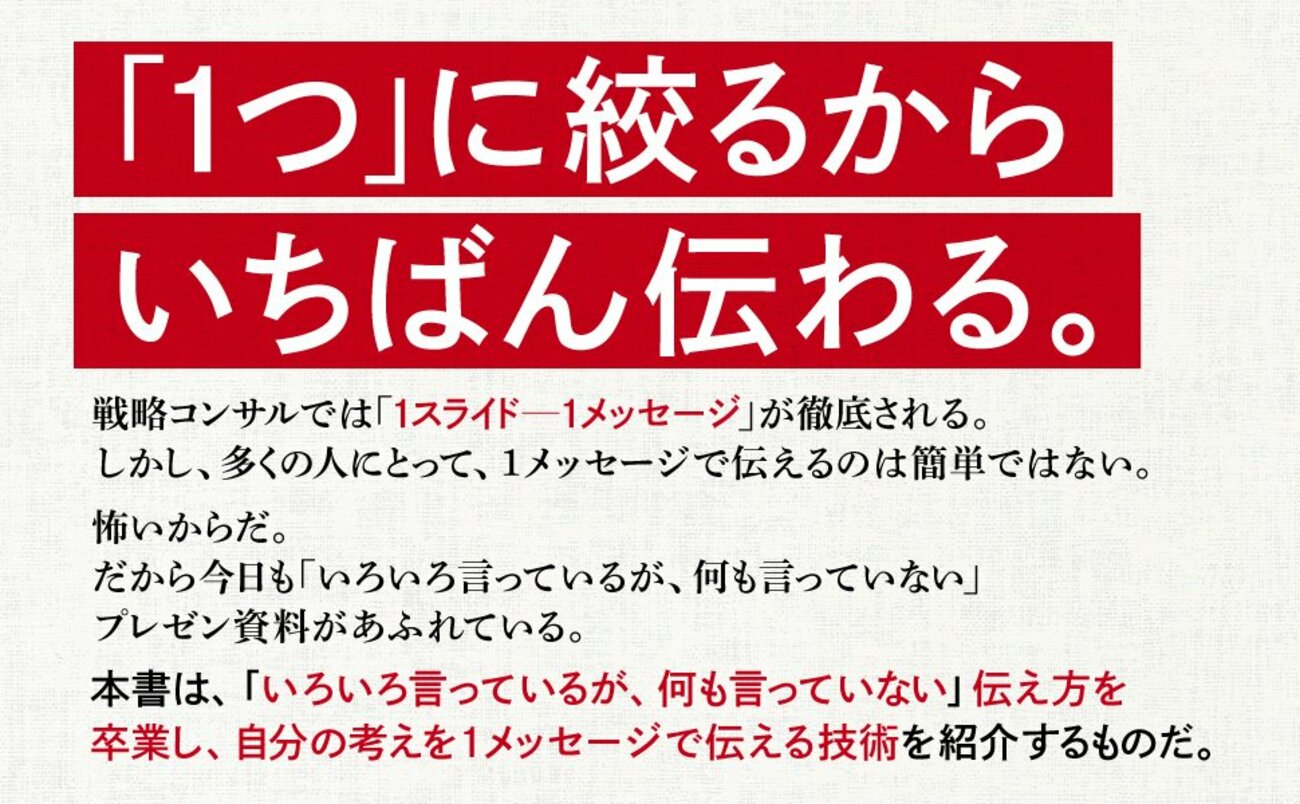

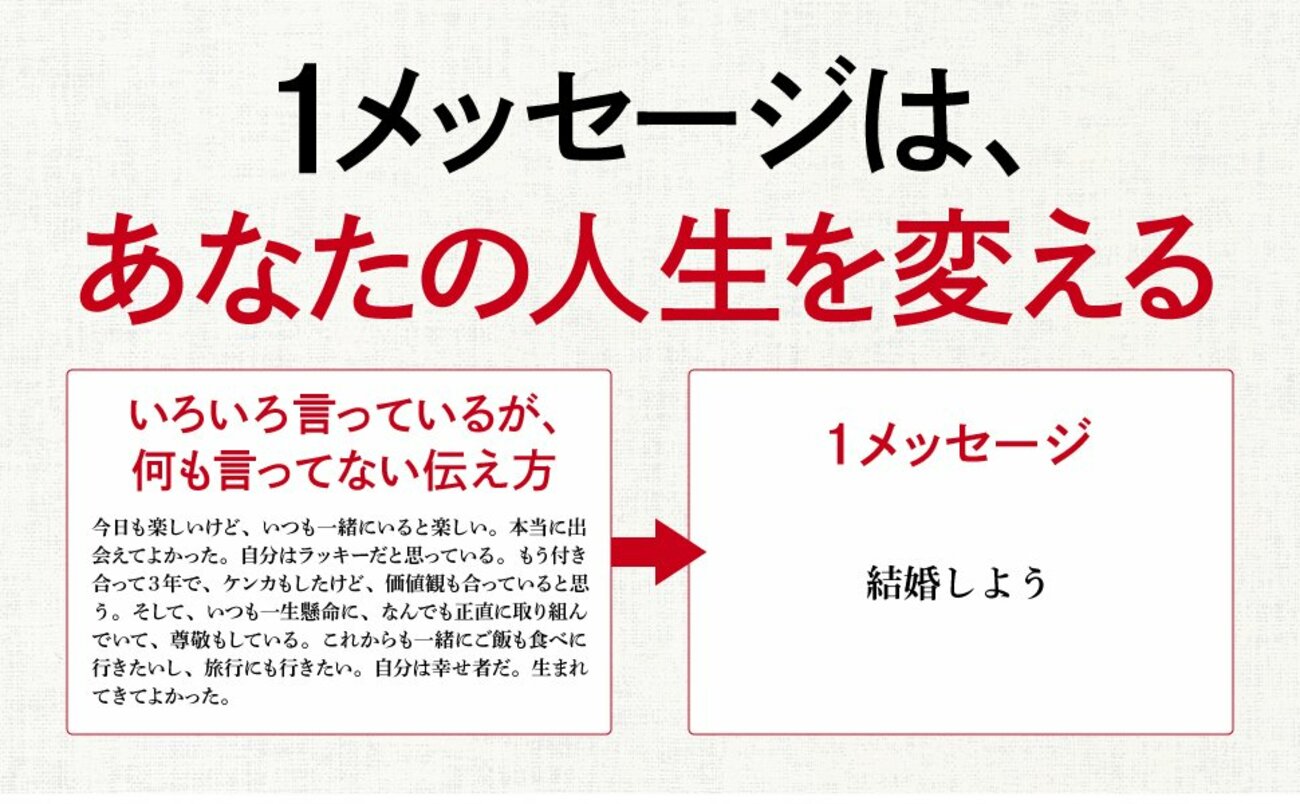

「1つに絞るから、いちばん伝わる」

戦略コンサル、シリコンバレーの経営者、MBAホルダーetc、結果を出す人たちは何をやっているのか?

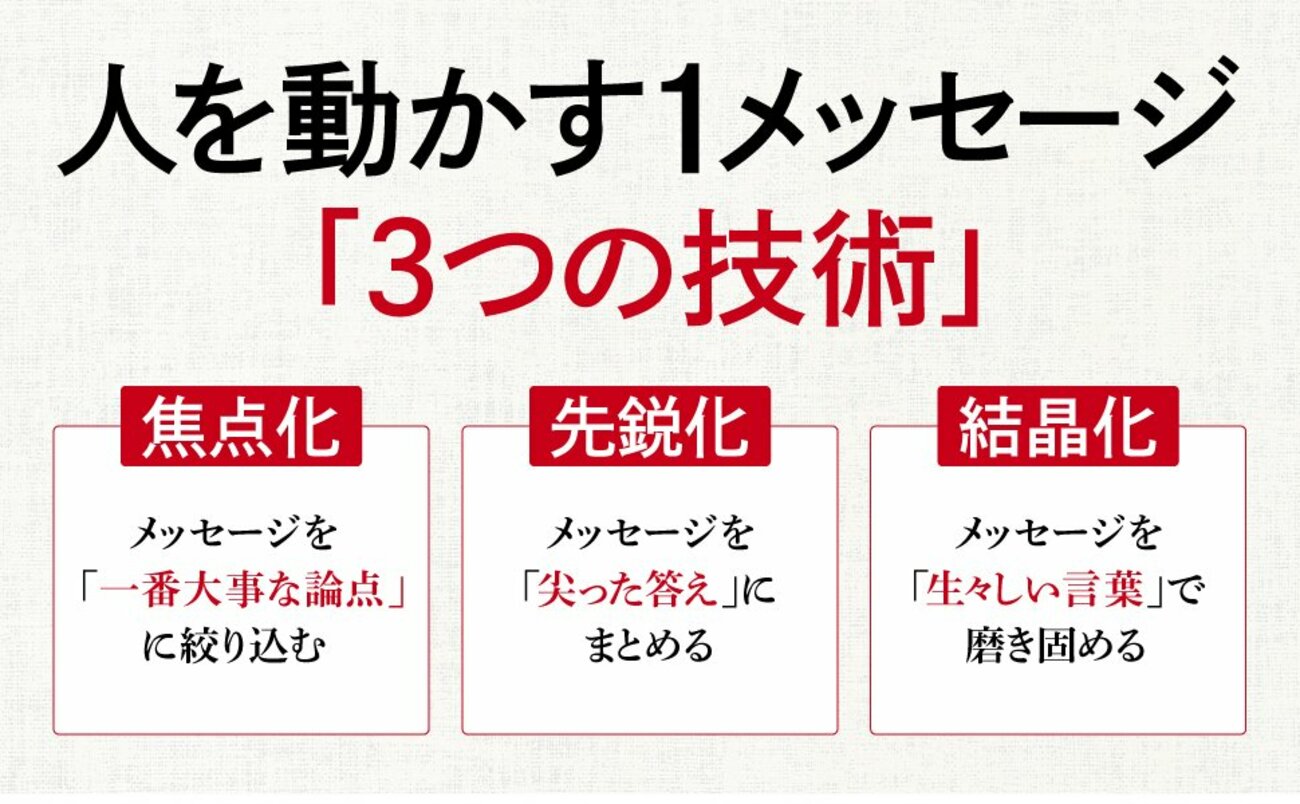

答えは、「伝える内容を1つに絞り込み、1メッセージで伝え、人を動かす」こと。

本連載は、プレゼン、会議、資料作成、面接、フィードバックなど、あらゆるビジネスシーンで一生役立つ「究極にシンプルな伝え方」の技術を解説するものだ。

世界最高峰のビジネススクール、INSEADでMBAを取得し、戦略コンサルのA.T.カーニーで活躍。現在は事業会社のCSO(最高戦略責任者)やCEO特別補佐を歴任しながら、大学教授という立場でも幅広く活躍する杉野幹人氏が語る。新刊『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「それ、私が言いたかったことだ…」ベテランコンサルの“言語化力”がすごかった!

前回、コンサルは資料で「論点」を書くと述べた。特にベテランのコンサルタントであれば、論点はくどいくらいに何度も明示的に書く。

相手の論点は、相手自身も無自覚なことがあるため、コンサルは相手にとっての論点がなにかを整理し、言語化して提示するのだ。

そうすることで、相手が自覚した論点に絞って答えればよくなるため、いろいろと言うが伝わらないという問題が起きなくなり、シンプルなメッセージが相手に刺さるようになるのである。

そして、コンサルが論点を言語化する際には、文体にも拘りがある。ベテランのコンサルタントであれば、論点は「疑問文」で言語化する。

たとえば、論点を「営業のインセンティブ」などとは書かずに「営業のインセンティブをどうするか?」と疑問文で言語化して書く。それにも理由がある。

疑問文を使うことで、相手に論点を「助成想起」させる

相手が自分自身の論点に自覚的ではなく、潜在的になっているとき。そんなときでも、誰かが論点を代わりに言語化して示してくれると、それが自分の論点なのかを判断できることはよくある。

そして、そのように自覚的ではなく潜在的になっているときに、論点を肯定文や体験止めではなく、先ほどの「営業のインセンティブをどうするか?」のように論点を「疑問文」で提示すると、相手は論点が「助成想起」されて判断しやすくなる。

「助成想起」とは、マーケティングの市場調査やユーザー調査で認知率を調べるときなどに使われる言葉だ。その対比的な言葉として、純粋想起という言葉もある。純粋想起の認知とは、たとえば、「化粧品と言ったら、なにを思い浮かべますか?」と選択肢やヒントなしで質問して、ブランド名が出てきたら純粋想起で「知っている」と認知できていることになる。

一方で、その質問では想起されずに知っているとは回答されないが、写真などのヒントを渡したり、ときには選択肢として「これを知っていますか?」と提示したりして、それで相手が「知っている」と回答したら助成想起で認知できていることになる。

ざっくり言えば、純粋想起がヒントなしの「知っている」で、助成想起がヒントありでの「知っている」と考えてもよい。このため、認知率は純粋想起で調べた方が低くなり、助成想起で調べた方が高くなる。

言語化のポイント

このようなマーケティングの純粋想起と助成想起の認知率の考え方や傾向からわかることがある。それは、人の「知っている」という状態には少なくとも二段階はあるということだ。

自覚的で自分でも言語化できて「知っている」と言える段階と、無自覚で自分では言語化できていないが他者からヒントをもらえると「知っている」と言える段階だ。

論点でも同じことが言える。こちらから聞かずとも相手が自分で論点を言語化して話してくれるのは、相手が前者の純粋想起で自分の論点を「知っている」ときだ。

一方で、こちらから自分が考える相手の論点を言語化して提示してはじめて相手が「そう、それ!」と論点を判断してくれるのは、後者の助成想起で自分の論点を「知っている」の方だ。

マーケティングで助成想起の方が認知率は高くなるように、相手が純粋想起で自分の論点を言えないときでも、こちらから自分が考える相手の論点を提示すると、相手が論点を助成想起されてより自覚的になり、話がかみ合っていくことがある。

このときに、相手の論点の助成想起をスムーズにするのが、論点を「疑問文」にして提示することなのだ。疑問文は直感的に、問いや悩みをイメージしやすい。

このため、相手は「営業のインセンティブ」と言われるよりも、「営業のインセンティブをどうするか?」と疑問文で言語化された論点を示される方が、より直感的に自分自身の論点に自覚的になれるのだ。

ベテランのコンサルタントが、論点は肯定文や体言止めではなく、必ず「疑問文」にするのは、これが理由なのだ。

「何を言うか」のはるか前に、「何に向けて言うか」を考えよう

論点の文体なんてなんだっていいだろうと思うかもしれない。しかし、自分が伝えるメッセージを刺さるようにするためには、相手に自分自身の論点に自覚的になってもらったほうがよい。

1メッセージとは、どこまでいっても、相手の論点に対してのものだからだ。

自分が伝える内容がシャープであると同時に、相手の論点への自覚がシャープになって、はじめて、届ける1メッセージが相手に刺さり、相手を動かすことができるのだ。そして、その相手の論点への自覚をシャープにしてくれるのが「疑問文」で言語化された論点を提示することなのだ。

1メッセージは、なにを伝えるかのはるか前に、なにに伝えるかといった焦点を相手と丁寧に合わせることが大事なのだ。

(本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです)