だれかが達人かどうか、私たちはどのように判断しているのでしょうか?

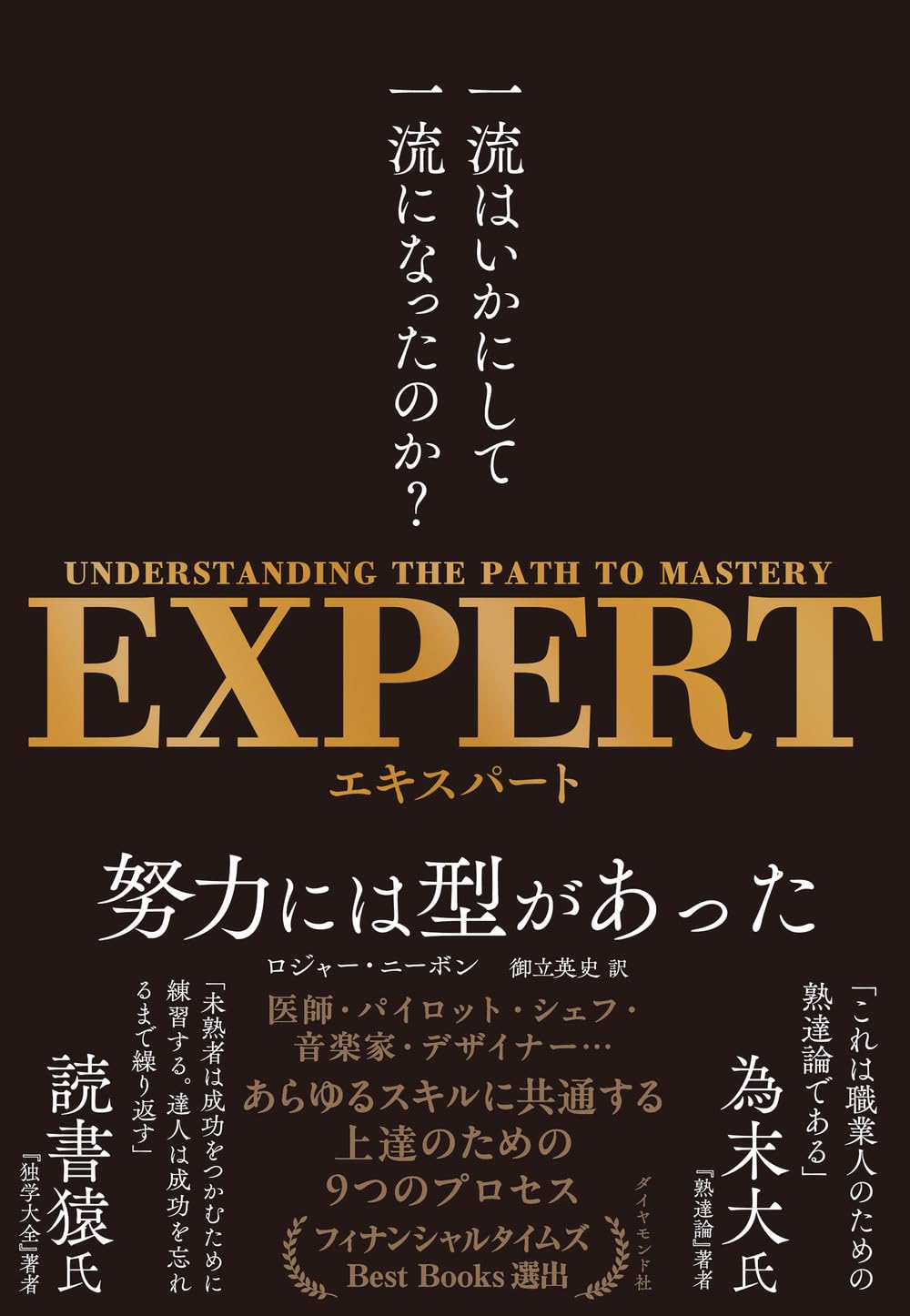

新刊『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。本記事では、何をもって「達人」と評価されるのかについて、『EXPERT』本文より抜粋してお届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

何をもって「達人」と評価するのか

だれかが達人かどうか、私たちはどのように判断しているのだろう。すぐにわかることもある。コンサートホールや劇場、展示場で彼らの技量に触れれば、自分の目や耳や感覚で判断できる。デレクが製作した剥製を見れば、彼が達人であることは実感できる。

あるいは、仕事ぶりを見なくても、専門能力があると判断することがある。たとえば外科医やシェフ、建築家のような、謎めいた仕事をしている人については、自分にはとてもできないという理由で達人だと判断してしまうこともある。

見過ごされる身近な達人たち

その種の達人以外に、私たちがその存在に気づかない達人もたくさんいる。整備士に車を修理してもらったり、配管工にバスルームの工事をしてもらったりしても、彼らの高度な専門性に驚くことはない。車やバスルームはあまりにも身近すぎるため、それを扱う仕事にも熟練の技が必要なことに思いが至らないからだ。できて当然と考え、ほとんど気に留めない。だが実際には、このような仕事も長年の経験の積み重ねによって成り立っている。

達人の本質は分野を超えて共通する

つまり、達人の仕事にどれほどの価値を認めるかは、私たちの判断次第という一面がある。そして、私たちはしばしばその判断を誤る。

外科医やパイロット、ピアニストは高く評価され、自動車整備士や左官職人、配管工は低く見られがちだ。だがそれらの仕事のあいだで、達人であることの本質に違いがあるわけではない。問題の核心に向き合い、高度なスキルと判断力、そして思いやりの心で問題を乗り越える知恵はすべてに共通していて、実態を知らない私たちのランク付けとは関係がない。

仕事の内容が身近すぎる場合、専門家の能力は過小評価されやすい。逆もまた真で、剥製作りは多くの人にとって縁遠い仕事なので、デレクの仕事ぶりを見ると高度な専門性を感じる。壁や天井をスムーズに仕上げる左官職人や窓枠を作る大工も、良い仕事をするためには同じレベルの科学と職人技と芸術が必要なのに、扱う対象がありふれているために、その熟練度を正当に評価する人は少ない。

実際のところ、外科医と大工の手先の器用さや作業の緻密さには、驚くほど共通点がある。両者とも困難な道を歩んできたはずだが、大工を外科医より下に置く価値観のせいで、共通点が見えなくなっている。だが、達人であるかどうかは、分野や扱う対象によってではなく、そこに到達するために何をしなくてはならないかによって決まることなのだ。

だからこそ、「達人になること」はだれにでも関係のある話だ。私たちは車の運転、テニス、文書作成、経理処理、コンピュータの操作、ピアノの演奏など、それぞれに興味の対象や得意なスキルを持っている。だが、メールを書くにせよ、交響曲を作曲するにせよ、人の能力には気づいても、自分の能力にはなかなか気づかない。まして、自分を達人だなどと考えることはない。いずれにせよ、達人という存在は目に留まりにくいが、意識して見れば、きっと私たちのまわりにいる。

(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』の抜粋記事です。)