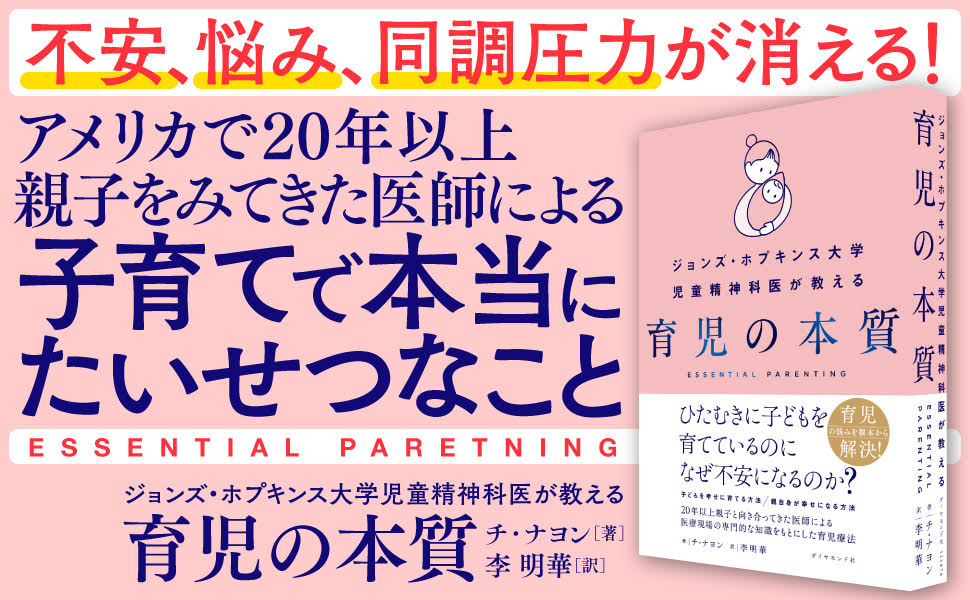

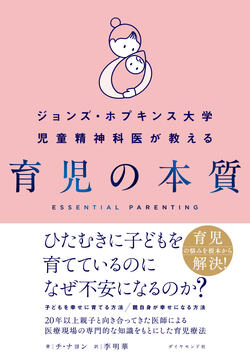

「子育てに疲れる」「子どもの将来に不安を感じる」「子どもを愛するよりも完璧な親になることを優先してしまう」「それが間違っているとわかっているのに、他の家族に合わせてしまう」など、子育てに苦悩する親は数多くいます。そんな親たちが考えを変え、行動を変えた育児療法がいま、話題に。アメリカで20年以上親子と向き合ってきた医師による医療現場の専門的な知識をもとにした新刊『ジョンズ・ホプキンス大学児童精神科医が教える 育児の本質』より、実用的で誰もが取り組めるシンプルかつ具体的な子育て法を紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

子どもは一人ひとり違って特別な存在

子どもが健康で元気に、すくすく育つことが親の願いです。中でも一番は健康ではないでしょうか。ただ、私が医師として言えるのは、何かしらの弱点を抱える子どもが多いということです。心身の発達に弱みのある子も多く、喘息、アトピー、小児の糖尿などに苦しむ子どもも大勢います。本書で紹介したように、私もADHDがあり、持病もあります。

この話をするのは、人は病気になるものだし、多少の弱みは誰にでもあるということをもう少し自然に受け入れてもらいたいと思うからです。もちろん、子どもたちはみんな健康であってほしいですが、「弱みがあって当たり前」と受け止めてほしいのです。誰にでも弱点はあります。ただ、程度の違いがあるだけです。

神経多様性(neurodiversity)という言葉があります。神経多様性は「脳にも多様性がある」という考え方です。簡単に言えば、子どもたちの脳は一人ひとり違うということです。ですから、子どもは「みんな違う」がデフォルトであることを心に留めておいてほしいのです。

こうした多様性の尊重の反対側にあるのが、子どもにはみな似たような性向があると考えて「平均を出して比較する」という概念です。子どもたちを平均という物差しで測ること、そして、「せめて平均にはならないと。クラスで中間くらいにはなれるでしょう」といった発言はすべきではありません。

子どもはみんな違うのに、平均などどこにあるのでしょうか。子どもを成績順に並べれば平均は出るかもしれませんが、そんな画一的な物差しで人間の順番を決めるという考え方は正しくなく、今やなくすべき概念です。多様な人々の間で、平均に意味はありません。

重要なのは、自分の人生を切り拓き、「私の人生は、歩むだけの価値がある。未来は明るい」と思える子どもを育てることです。「自分は平均程度ではある」と考える子には育てないでほしいのです。そういう考えがあると、自分より上の子たちの前では劣等感を、自分より下の人の前では優越感やおごり高ぶりを覚えるかもしれません。どちらも健全ではありません。ですから、「平均」という概念は、親の頭の中から完全に消し去ってください。ただ「みんな違うんだ」とだけ覚えておけば、比較することもなくなります。

“Comparing apples and oranges”というイディオムがあります。直訳すると、りんごとオレンジを比較すること。りんごとオレンジを比較して優劣をつけられるでしょうか? どちらを好きかは言えるかもしれませんが、どちらがより優れているかは答えようがありません。つまりこれは、「比べようのないもの」という意味です。

子どもたちは、りんごとオレンジよりもっと違いが大きく、子どもを比べるのは、まるでサルと魚を比べるようなものです。それぞれが違い、多様なために比較できるはずもありません。

多様性を尊重せず、1列に並べるばかりでは劣等感が生じます。みなさんは子どもに劣等感を植えつける親になりたいですか? そんな親はいないでしょう。ですから子どもに何かしらの弱みがあったとしても、「この先どうすればいいのだろう。どうやって生きていこう」と深刻に考えすぎて子どもの長所やよさを見逃してはいけません。こういう子どもたちを、私は「特別な子」と呼んでいます。「おかしい」のではなく「違う」だけだということを忘れないでください。

(本原稿は、『ジョンズ・ホプキンス大学児童精神科医が教える 育児の本質』からの抜粋です)