赤、といっても現代人が表現するなら黄金色。アルコール度数は12度で、上品な甘みとまろやかな口当たり。

なぜお屠蘇の定番になったのでしょう?本田雅晴社長によると、その昔、熊本の清酒づくりは温暖な気候のため腐造(火落ち菌による変質)を起こしやすかったとか。

そこで考案されたのが、木灰を投入することで酒を弱アルカリ性にし保存性を高める技術でした。さらに研ぎ澄ました米を原料につかう清酒と違い、そこまで精米しない米で仕込むのが赤酒。木灰を使う製法と原料の違いで、赤酒の色が生まれたそうです。

江戸時代には細川藩の藩令で「肥後のお国酒」として盛んに。醸造技術が向上し腐造が起きなくなった今も、伝統の酒としてお神酒や屠蘇酒には赤酒という文化が定着しています。

発売55年を超え

昭和世代が懐古

乳性炭酸飲料「スコール」や乳酸菌飲料(殺菌)「ヨーグルッペ」をよく知るかたは多いことでしょう。おひざ元の宮崎県でも、会社名の「南日本酪農協同」より、コーポレートブランドロゴの「Dairy(デーリィ:酪農や乳製品の意)」が浸透しています。

同書より転載

同書より転載

同じく人気の「デーリィサワー」はメロンとぶどうの2種プラス季節の味が登場する乳酸菌飲料で、じつは先出の2飲料よりも早くに誕生。1969(昭和44)年、「フルーツサワー」の名で登場し、メロン、ピーチ、パイン、オレンジの4種でした。

今ではレトロ感ある半透明のプラカップにアルミぶたですが、当時はこれが最新スタイル。同形の甘く優しい酸味のフルーツ系飲料を、同社含め、全国の各社でこぞって製造。

今は同社製だけとなったため、九州育ちでない昭和世代にも、甘酸っぱい思い出がよみがえる存在となりました。

地元スーパーでは1袋5本売りもされている人気の同商品。2024年は、発売55周年を祝いました。2025年、デーリィ南日本酪農協同は創立65周年を迎えます。

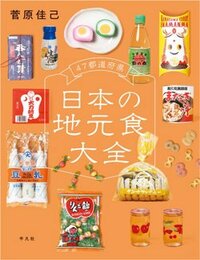

『47都道府県 日本の地元食大全』(菅原佳己 平凡社)

『47都道府県 日本の地元食大全』(菅原佳己 平凡社)