「同志社大の3年生です。GMARCHの友人が内定を複数取っているそうです。地方では名門大学でも東京では知られていなくて面接だと格下に見られるのがアホみたいです」

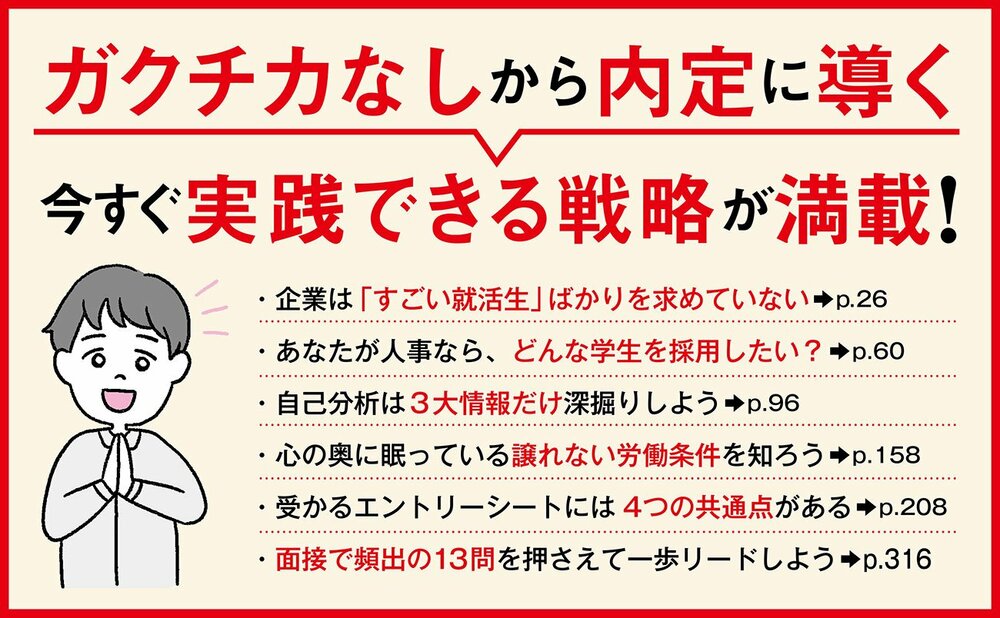

新刊『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別なガクチカも将来の夢もなかった普通の就活生=「脇役さん」の著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分だけの就活戦略をつくりあげ、食品超大手を含む22社から内定を得た実体験から生まれた一冊です。

「長期インターンにも行っていないし」「自己PRで語れることがない」――。

そんな普通の就活生が、どうすれば自分に合う企業に内定を取れるのでしょうか? 就活に不安を抱えるすべての学生、そしてその姿をそっと見守る保護者の方に届けたい、内定につながるリアルな戦略が詰まった、まったく新しい就活本です。今回は、就活における地方格差について著者である藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

東京の大学が就活に有利だと言われる理由

「同志社大の3年生です。GMARCHの友人が内定を複数取っているそうです。地方の大学だと東京での知名度が浸透していなくて面接だと格下に見られるのがアホみたいです」

こうした相談を受けたことがあります。地方で評価されているほど、東京では名門とされていない、結構辛いですよね。こうした学歴以外でも、長期インターンシップの機会がたくさんあるなど、東京の大学生が就活に有利(内定をとりやすい)とされている場面はたしかに存在します。

まず、東京は就活インフラが集中しているからです。長期インターン、合同説明会、OB・OG訪問、リクルーター面談などは東京開催が多く、企業も「足を運びやすい東京の学生」に声をかけやすい構造があります。

また早慶やGMARCHなど大規模私大は卒業生の母数が多く、OBOG訪問もしやすい。これが「東京にいると就活で有利」と言われる背景です。

一方で、今はオンライン就活の普及によって格差は大幅に縮小しました。

説明会・面接ともにオンラインが一般的になり、地方からでも問題なく選考に参加できます。

僕自身が就活をした2016年当時は、説明会に参加するために愛知県から夜行バスで東京に行き、移動だけで疲弊していました。それを考えると、今の環境は格段に平等です。

さらに地方大学にはその地域で圧倒的なブランド力があります。たとえば地方国立大学は、地元企業から「ぜひ採りたい」と思われる存在です。東京企業と地元企業の両方を狙えるのは、地方大学ならではの強みと言えるでしょう。

「どこで学んだか」より「どう戦うか」

企業の人事に「自分の大学出身者を優遇しますか?」と聞いたことがあります。返ってきた答えは、「同じ大学だと親近感はあるけれど、評価には関係ない」でした。

結局のところ、評価されるのは大学名ではなく選考でのパフォーマンスです。

たとえ東京大学の学生であっても、面接で話が長くて要点が分からなければ評価は下がります。むしろ「東大なのに分かりにくい」とマイナスに作用することすらあります。

僕自身、愛知県の中堅大学から大手食品メーカーに内定しました。隣に座っていたのは東京大学や京都大学の学生でしたが、面接での回答は自分が一番良かったと胸を張って言えます。

「自分は地方だから…」と悲観するのではなく、選考対策に注力するだけで大学名や居住地を超えて評価されると信じて動いてみてください。

この記事がその一歩を後押しできたなら嬉しいです。