こうした「だまし」は、最近の誘拐殺害事件でも使われている。警察庁の調査によると、子供の連れ去り事件の8割が、だまされて自分からついていったケースだからだ。

「だまし」が入る事件には、「襲われたらどうするか」というクライシス・マネジメントは通用しない。例えば、「防犯ブザーを鳴らせ」「大声で助けを呼べ」「走って逃げろ」といった対処はクライシス・マネジメントなので、これでは宮﨑勤事件のような犯罪を防げない。

対照的に、「襲われないためにどうするか」というリスク・マネジメントなら、「だまし」が入る事件を防げる。ここで重要なのが「犯罪機会論」だ。リスク・マネジメントに不可欠だからだ。

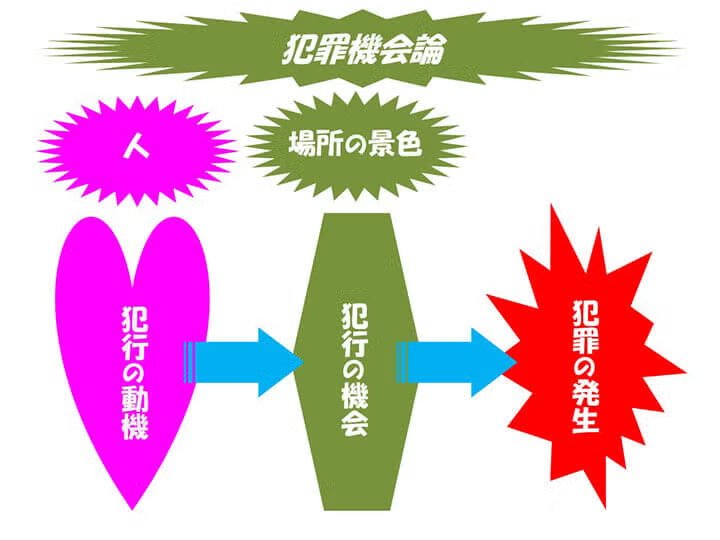

犯罪機会論とは、犯行の機会(チャンス)の有無によって未来の犯罪を予測する考え方だ。普通、動機があれば犯罪は起こると考えられている。しかし、それは間違いだ。動機があっても、それだけでは犯罪は起こらない(図1)。

犯罪の動機を抱えた人が犯罪の機会に出会ったときに、初めて犯罪は起こる。まるで、体にたまった静電気(動機)が金属(機会)に近づくと、火花放電(犯罪)が起こるようなものだ。

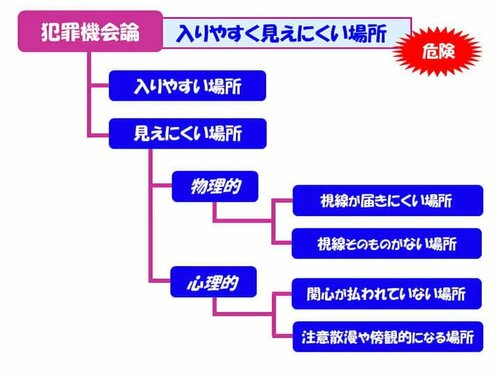

このように犯罪機会論では「機会なければ犯罪なし」と考える。要するに、動機があっても、犯行のコストやリスクが高く、犯行によるリターンが低ければ、犯罪は実行されない。そして、半世紀にわたる研究の結果、犯罪が起きやすいのは「入りやすく見えにくい場所」ということが明らかになっている(図2)。

犯罪機会論のメカニズム 筆者作成

犯罪機会論のメカニズム 筆者作成拡大画像表示

入りやすく見えにくい場所のパターン 筆者作成

入りやすく見えにくい場所のパターン 筆者作成拡大画像表示

犯罪者は、この二つの条件が満たされた場所を慎重に選んでいる。そこで、海外では、「入りやすく見えにくい場所」を、できるだけ「入りにくく見えやすい場所」にする努力が積み重ねられてきた。例えば、宮﨑が誘拐現場として選んだ歩道橋は、誰もが利用できる「入りやすい場所」で、橋の上は、死角はないが視線が集まりにくい「見えにくい場所」だ。見晴らしはいいが、誰の視線も届かない。

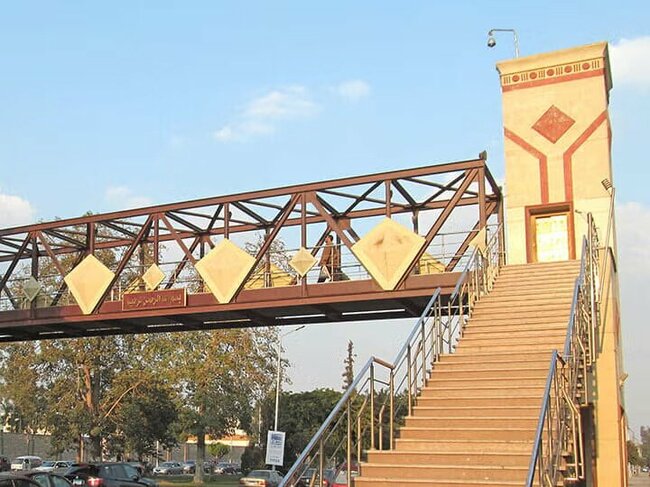

そこで、エジプトの首都カイロの歩道橋では、シースルーにするだけでなく、支柱上部には監視カメラを設置し、「見えやすい場所」にしている。シンガポールでは歩道橋が花で覆われている。花が好きな歩行者やドライバーの視線を集めることができ、「見えやすい場所」になるからだ。

カイロの歩道橋 出典:『写真でわかる世界の防犯 ──遺跡・デザイン・まちづくり』(小学館)

カイロの歩道橋 出典:『写真でわかる世界の防犯 ──遺跡・デザイン・まちづくり』(小学館)

シンガポールの歩道橋 出典:『写真でわかる世界の防犯 ──遺跡・デザイン・まちづくり』(小学館)

シンガポールの歩道橋 出典:『写真でわかる世界の防犯 ──遺跡・デザイン・まちづくり』(小学館)

日本では、残念ながら犯罪機会論がまだ十分に普及していない。そのため、個人レベルで犯罪機会論を実践しなければならない。それが「景色解読力」だ。「入りやすく見えにくい場所」を見抜く能力のことだ。これを身につければ、あたかも暗号を解読するように、危険を知らせる景色からのメッセージをキャッチできる。そして、キャッチできれば、危険を回避できる。これこそが、リスク・マネジメントなのである。