提供=筆者

提供=筆者

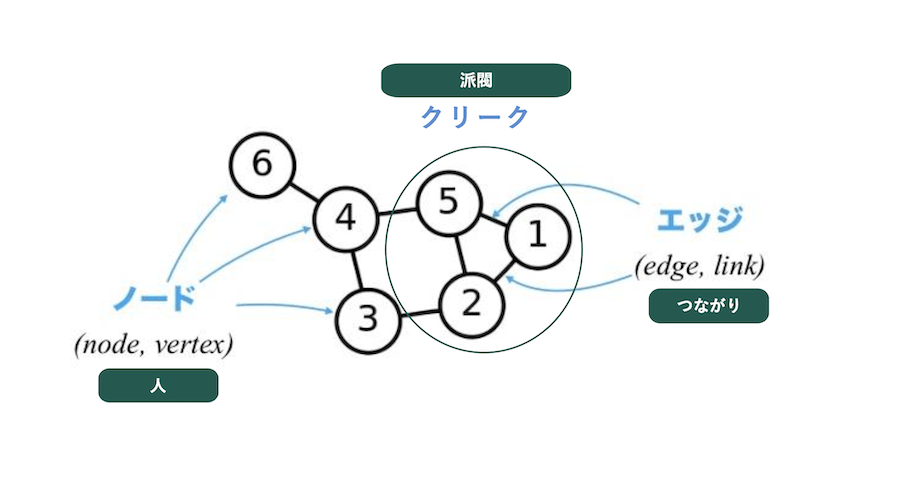

図の1・2・5のノードは互いにすべて接続しており、クリークを形成しています。頻繁に会う「強いつながり」の関係です。

一方、ノード4は5や3とつながっていますが、5と3は直接つながっていません。つまり、4は異なる集団を橋渡しする役割を担っており、このような関係は「弱いつながり」にあたります。

「弱いつながり」は接触頻度は少ないものの、新しい情報や機会をもたらす重要な経路です。さらにノード6はネットワークの最も外側にあり、1から見れば5→4→6といった経路で間接的につながっています。直接の交流はほとんどないため弱いつながりですが、むしろ外部の知識や異質で新しい人脈を取り込む可能性を秘めています。

具体的には、家族や同僚、親友は強いつながり、学生時代の友人や、サークルの先輩後輩、前の職場の同僚、以前プロジェクトで知り合った社外のパートナーなど、昔は一緒にいたけれど今は距離がある人たちとの関係が弱いつながりです。「よっ友」と表現されることもある、街で会った時に「よ!」と挨拶する程度の、知り合い以上、友達未満の関係も弱いつながりの典型例です。

“弱い”紐帯を経由すると

年収も役職もアップしやすい

では、キャリアを切り拓く上では、強いつながりと弱いつながり、どちらが有利なのでしょうか。実は、弱いつながりが広範に広がっているほうが有益だということが研究で明らかになっています(※1)。これは「弱い紐帯の強み」として注目されている概念で、英語では「strength of weak ties」と呼ばれています。

この弱い紐帯の効果を明らかにしたのが、社会学者マーク・グラノヴェターによる転職とキャリア機会の研究です(※1)。