シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

人類は3歩進んで2歩下がる、を繰り返す存在

個人投資家の私は、人類を前進させるテクノロジーを中心に投資している。

しかし、歴史や哲学を学ぶと、人類は常に一直線に前へ進んでいるわけではないことがわかる。

「前に3歩進んで、その後2歩下がるような前進と後退を繰り返しながら、少しずつ前進している」ことがわかる。

つまり、人類を前に進めることに加えて、後退させるところにも大きな投資機会があるのだ。

私は一部の友人たちと「Two Step Back Investment Club(2歩下がる投資クラブ)」を立ち上げた。

私は、娘を含めた若い世代にリスペクトされたいこともあって、これまで3歩進んだ、未来的で進歩的な企業やスタートアップに投資してきた。ESG(環境・社会・ガバナンス)とかSDGs(持続可能な開発目標)関連の事業などである。

しかし、いかんせん、そうしたものの成長が、期待したほど今のところは高まらない。

今では、ファストフードチェーンでも紙製のストローが一般的になってきたが、あれの多くは吸いにくい。途中で溶けてしまうこともある。

高級ホテルでもお風呂で使うボディタオルが、プラスチックからオーガニックコットンになり、伸縮性がなくなり使いにくくなった。

代替肉も冷めたら美味しくないし、肉の味に似せるために多くの添加物が入っていて身体によくない。

食品廃棄を恐れて、学校で娘は出されたものは全部食べる指導を受けるが、食品廃棄を防ぐために肥満や小児糖尿病になったら、本末転倒だ。

ESGだのSDGsだののトレンドで、高いお金を払って、なんでこんな不便をしないといけないんだ、という大声では言いにくい不満を持っている人は、多いだろう。

人類の進歩のトレンドは直線的ではない

人類はこれまで間違いなく進歩してきているが、その進歩のトレンドは直線的ではない。

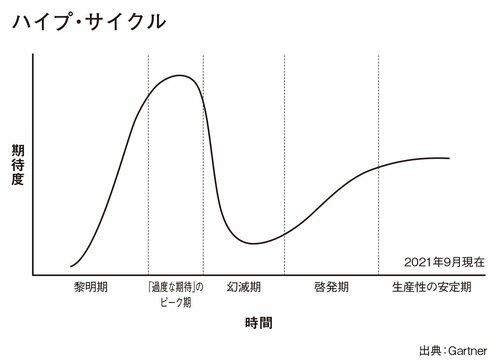

そのトレンドが、ハイプ・サイクルと呼ばれるものだ。

下図を見ていただくとおわかりのように、新しいテクノロジーやトレンドへの期待(黎明期)は、最初は直線的に高まる(3歩進む)が、やがて、それらの限界がわかり、失望(幻滅期)が始まる(2歩下がる)。

しかし、人々が失望している間にテクノロジーは進化し、いつの間にか最初の期待を超える。これがハイプ・サイクルであり、インターネットもビットコインも、AIもそのカーブに沿っている。

つまり、最初の期待がしぼみ失望して、一時そのテクノロジーやトレンドから人は離れるときがある。ここに注目するのだ。進んだものがいったん下がるときがあるのだ。それは人間の本質、サガのようなものだ。

そうすると、「人類とは、3歩進んで2歩下がる生き物である。3歩進むものに投資していたら、2歩は下がる」ということに気づく。進歩は、決して一直線ではない。3歩進んで2歩下がる、の繰り返しで、あらゆるものごとは進んでいく。

私が小さい頃に見ていたアニメのような世界さえ、まだ全然実現していない。SFの世界なんていつのことになるやら。まあ人類のことだから、いつかはそうなると思うが、それまで、そのあたりに投資したお金は凍結だ。

そういう未来的・進歩的な場所に投資したお金で引き出せるものは引き出して、「2歩下がる」ところに投資し始めたら、これが伸びる、伸びる!

その投資対象とは、石油、食肉、たばこ、ギャンブル、砂糖、プラスチック関連などだ。

つまり、トレンドの先端産業ではなく、旧来の古い産業のほうがリターンは高いのだ。人類は、まだ今のところ中央値では、そんな段階なのだろう。

罪深いダークサイドの事業のほうが儲かる

新興国を中心に、人類の人口は増え続けている。そういう人たちがアクセスできる、また、必要としているものは、人間のサガを満たす上記のような古い産業なのだ。

私の投資は、2歩下がるところに今は賭けて、そこで増やして3歩進むタイミングが来そうになったら、未来的・進歩的な事業者やスタートアップに賭けていくというサイクルにした。

そういうことを話すと、実はすでに同じことをやっている投資家もいて、進歩的な起業家や投資家もかなり腑に落ちていた。

誤解してほしくないのだが、「2歩下がる」ことを願ったり、喜んだりしているわけではない。

明るいSF的未来を確実に信じているが、すでにそういうものには十分賭けてきたし、人類は人間のサガそのものである2歩下がることをして、足場を固めてから進んで行くだろう。

「2歩下がる」ところが、「直線的な未来を感じさせるもの」より確実に儲かるし、成長する。

何事も直線的には行かない。だいたい何事も「3歩進んで2歩下がる」ので、トレンドに乗れていないという人でも安心してほしい。

トレンドのようには進歩しない人間のサガのような、ある意味「罪深いダークサイド」に投資しておくことに、必要以上に罪悪感を持つ必要はない。

そこは意外にいい投資になる。

繰り返し言うが、私は明るいSF的未来を信じている。しかし、その前に人間は何度も後退と前進を繰り返すのだ。

(本稿は『君はなぜ学ばないのか?』の一部を抜粋・編集したものです)

シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院 兼任教授、カリフォルニア大学サンディエゴ校グローバル・リーダーシップ・インスティテュート フェロー、一橋ビジネススクール 客員教授(2022~2026年)。元参議院議員。早稲田大学卒業後、慶應義塾大学大学院(MBA)、デューク大学法律大学院、イェール大学大学院修了。オックスフォード大学AMPおよび東京大学EMP修了。山一證券にてM&A仲介業務に従事。米国留学を経て大阪日日新聞社社長。2002年に初当選し、2010年まで参議院議員。第一次安倍内閣で内閣府大臣政務官(経済・財政、金融、再チャレンジ、地方分権)を務めた。

2010年イェール大学フェロー、2011年ハーバード大学リサーチアソシエイト、世界で最も多くのノーベル賞受賞者(29名)を輩出したシンクタンク「ランド研究所」で当時唯一の日本人研究員となる。2012年、日本人政治家で初めてハーバードビジネススクールのケース(事例)の主人公となる。ミルケン・インスティテュート 前アジアフェロー。

2014年より、シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院兼任教授としてビジネスパーソン向け「アジア地政学プログラム」を運営し、25期にわたり600名を超えるビジネスリーダーたちが修了。2022年よりカリフォルニア大学サンディエゴ校においても「アメリカ地政学プログラム」を主宰。

CNBCコメンテーター、世界最大のインド系インターナショナルスクールGIISのアドバイザリー・ボードメンバー。米国、シンガポール、イスラエル、アフリカのベンチャーキャピタルのリミテッド・パートナーを務める。OpenAI、Scale AI、SpaceX、Neuralink等、70社以上の世界のテクノロジースタートアップに投資する個人投資家でもある。シリーズ累計91万部突破のベストセラー『頭に来てもアホとは戦うな!』など著書多数。