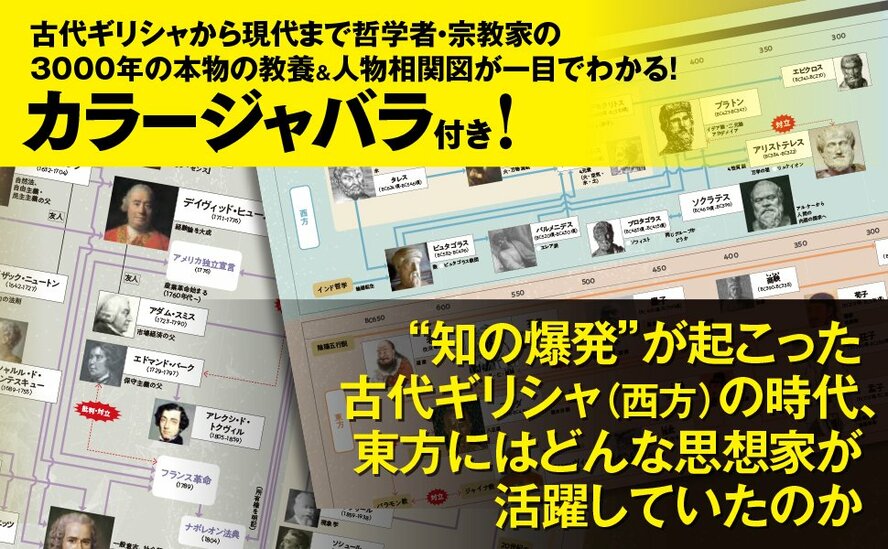

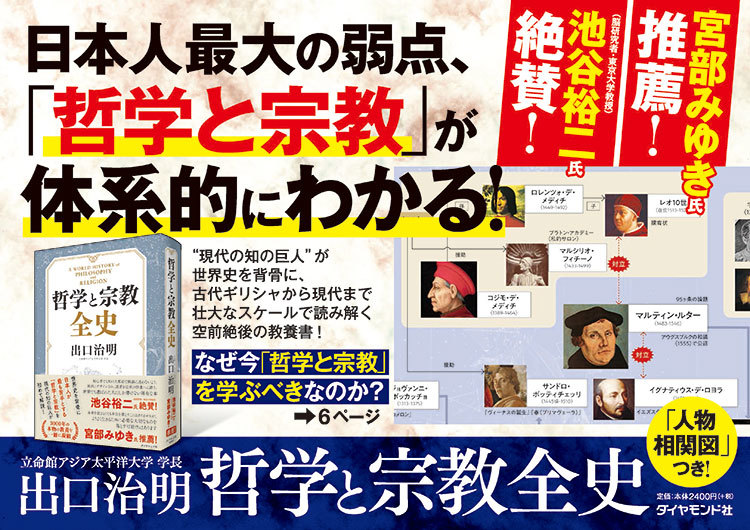

世界1200都市を訪れ、1万冊超を読破した“現代の知の巨人”、稀代の読書家として知られる出口治明APU(立命館アジア太平洋大学)前学長。世界史を背骨に日本人が最も苦手とする「哲学と宗教」の全史を初めて体系的に記した『哲学と宗教全史』が「ビジネス書大賞2020」特別賞(ビジネス教養部門)受賞後もロングセラーとなっている。

宮部みゆき氏(直木賞作家)「本書を読まなくても単位を落とすことはありませんが、よりよく生きるために必要な大切なものを落とす可能性はあります」

池谷裕二氏(脳研究者・東京大学教授)「初心者でも知の大都市で路頭に迷わないよう、周到にデザインされ、読者を思索の快楽へと誘う。世界でも選ばれた人にしか書けない稀有な本」

今回はベストセラー作家であり書評家でもある楠木建氏(一橋大学ビジネススクール特任教授)が本書を読み解く。(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「孔子」は何を考えたか?

前回も述べたように、紀元前500年前後から地球の温暖化が始まり、それと並行して鉄製の農機具が行き渡るようになると、人口は増加し、生活にゆとりが生まれ、「考える人」が出てきた。

この時期、東洋の中国は「春秋・戦国時代」と言われる政情不安な動乱期に入っていた。

春秋・戦国時代を生きた哲学者に孔子と墨子がいる。

孔子の「礼の思想」は春秋・戦国時代の動乱に対する異議申し立てから生まれたものだった。

周王朝の時代は聖人政治が存在していた。

君主は君主らしく、閣僚は閣僚らしく、家臣は家臣らしく、農民は農民らしく、それぞれにお互いを認め、役割を果たしていた。

礼儀作法が守られ、社会の中には人々の行動や評価についての規範があり、だからこそ平和が実現していた――孔子はそのように考え、周時代の精神に戻れと主張した。

それぞれの身分の人々が心豊かに生きるためには、社会の秩序を保つための生活規範、すなわち「礼」が大切である、と孔子は考えた。

周の時代を尊重せよということは、祖先崇拝につながる。

家族においては代々の親を大切にするべきだと孔子は強調した。

孔子が重視したもうひとつの理念は「仁」だった。

自分の欲望を克服し、他人への思いやりを大切にする心を意味している。

孔子は周王朝時代の社会が平穏であったのは、為政者たちが深い仁の心に満ちていたからだと考えた。

彼を師とする学派は「儒家」と呼ばれ、その教えは「儒教」となった。

その後、西漢時代に儒教が事実上の国教となってからは、歴代の中国王朝もそれを踏襲してきた。

今日の中国共産党が儒教社会主義を提唱しているように、現在の中国の政治倫理思想にも受け継がれている。

「墨子」が「孔子」を徹底批判した理由

孔子が亡くなってからしばらくして墨子が生まれている。

墨子は最初に孔子の教えを学んだ。

しかし、それに疑問を感じた墨子は、孔子を徹底的に批判している。

孔子は仁を重んじた。

しかし、仁愛の思想は身分社会の存在を前提にしていた。

祖先と親を尊敬し、家族を大切にすることを第一に挙げるのが仁愛の精神だった。

そこでは他者への無条件の愛は二の次になる。

墨子はこの点を真実の愛ではないと強く批判した。

人は皆等しく人間として尊重されなければならない。

身分社会を前提とした孔子の仁愛に対して、墨子の思想は現代の人道主義を彷彿とさせる新しさがあった。

「兼愛」と「非攻」という考え方

このような墨子の思想は「兼愛」と呼ばれる。

敵国への愛を重んじて、憎しみを捨てよ。そこに平和への道があるはずだ――戦乱の時代を生きた墨子は当然のことながら戦争反対だった。

彼の思想の中心に会ったコンセプトが「非攻」だ。

誰かが他人の果樹園から果物を盗めば、その人は非難される。

誰かが誰かを殺害すれば犯罪であり、不正義であると非難される。

しかし、一国の君主が他国を侵略し、数百人を殺しても、誰もそれを不正義であるとは言わない。

むしろ祖国の利益になる正義だと賞賛する。

しかし、その行為は愛を失った行為であり、弾劾されるべきではないか――墨子はそのように考えた。

他者の財産を盗み取る、その延長上に殺人も戦争もある。

それは自己の利益のために他者を攻めることに起因する。

だとしたら、攻める行為を封印しなければならない。

これが非攻という考え方だ。

しかし、攻められたらどうするか。

徹底的に守り抜け、と墨子は説いた。

理不尽な攻撃者とは戦わなければならない。

実際に墨子を中心とする集団の人々は、築城術や防衛戦術を研究し、そのような技術者集団にもなっていたという。

なぜ、現代人に哲学が有用なのか?

孔子から墨子への中国哲学の展開は、哲学が時代の影響を強く受けるということを物語っている。

哲学者の脳内で考えが形成されるにせよ、哲学者の現実的な経験が思索を駆動している。

春秋時代を生きた孔子には、その前の平和な時代への(ある意味で過剰な)憧憬があった。

戦国時代の混乱期を生きた墨子は、非攻について切迫した必要性を感じていた。

哲学は現実生活と乖離した真空状態で生まれるものではない。

生身の人間が時代の空気の中で思考を積み重ねた挙句に力強い哲学が生まれる。

哲学が現実の世の中を生きるわれわれにとって有用となる所以だ。

(本原稿は、出口治明著『哲学と宗教全史』に関する特別投稿です)