世界1200都市を訪れ、1万冊超を読破した“現代の知の巨人”、稀代の読書家として知られる出口治明APU(立命館アジア太平洋大学)前学長。世界史を背骨に日本人が最も苦手とする「哲学と宗教」の全史を初めて体系的に記した『哲学と宗教全史』が「ビジネス書大賞2020」特別賞(ビジネス教養部門)受賞後もロングセラーとなっている。

宮部みゆき氏(直木賞作家)「本書を読まなくても単位を落とすことはありませんが、よりよく生きるために必要な大切なものを落とす可能性はあります」

池谷裕二氏(脳研究者・東京大学教授)「初心者でも知の大都市で路頭に迷わないよう、周到にデザインされ、読者を思索の快楽へと誘う。世界でも選ばれた人にしか書けない稀有な本」

今回はベストセラー作家であり書評家でもある楠木建氏(一橋大学ビジネススクール特任教授)が本書を読み解く。(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

本書が採用する

「歴史的なアプローチの意義」とは?

「世界はどうしてできたのか」

「人間はどこから来てどこへ行くのか」

「そもそも人間は何のために生きているのか」

――こうして根源的な問いかけに答えようとするのが哲学と宗教だ。

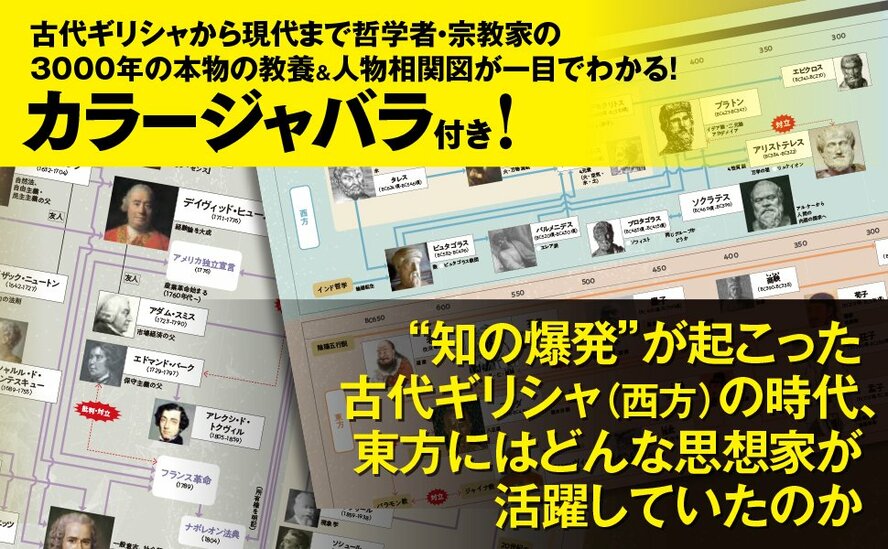

本書は博覧強記の著者が、人間の知の根本を支える哲学と宗教を歴史的な時系列に沿って解説している。

はじめに、本書が採用する歴史的なアプローチの意義を明らかにしておきたい。

ギリシャ神話の時代の人々は、世界は神が作ったものだと固く信じていた。

この時期は「ミュトス(神話・伝説)の時代」と呼ばれている。

紀元前5世紀前後になって、鉄器が世界中に普及した。

それと同時に、地球の温暖化が始まった。

鉄製の農機具と温暖な太陽の恩恵を受けて、農作物の生産量が急上昇する。

こうして人々の生活にゆとりが出ると、「考える人」の数も増える。

彼らは世界を神様が作ったはずはないだろうと疑いを持った。

ミュトスではなく、自分たちの論理(ロゴスで)考え始めた。

この初期の段階の哲学の対象は「アルケー」にあった。

すなわち万物の根源である。

タレスとデモクリトスの発想とは?

この問いに最初に答えを出したと言われる哲学者がタレスだった。

タレスは、この世のアルケーは水であると考えた。

その後の自然科学の発達で、人間の体の70%が水でできていること、地球上の生命の根源が水であったことも判明している。

何もないところからいきなりアルケーを水に求めたタレスの直感には驚くべきものがある。

タレスの学説に刺激されて様々なアルケー論が生まれた。

例えば、デモクリトス。

自然科学や倫理学、数学を深く学び、エジプトやペルシャさらにはインドにまで学究の旅に出た彼は、アルケーはアトム(原子)であると結論した。

物質を細分化して行くと、これ以上分割できない最小単位の粒子となる。

そのアトムが地球や惑星や太陽を構成していると考えた。

さらに、アトムによって構成された物体と物体の間の空間は空虚(ケノン)であると考えていた。

デモクリトスは天上界と地上の世界を区別せず、世界はあまねく物質世界であると喝破した。

後の唯物論に近い発想がすでに生まれていたと言える。

学問集団&宗教的集団だった

「ピタゴラス」が考えたこと

紀元前500年前後を生き、後世に大きな影響を与えた哲学者の一人にピタゴラスがいる。

彼はピタゴラス教団を創設した。

この教団は数学的な原理を基礎にして宇宙の原理を確立することを目指していた。

ピタゴラスは万物の根源は数であると考えた。

今にして思えば、これもまた鋭い直観だ。

コンピュータを支えるデジタルの原理は、すべてを0か1かの数に還元する。

ピタゴラス教団の数学者たちは、ピュタゴラスの定理をはじめとして、現代に残る数々の数学の定理を発見した。

例えば、ピタゴラスは音程の法則を発見している。

これによって音階を数字で表すことが可能になった。

ピタゴラス教団は学問の集団であっただけでなく、宗教的な集団でもあった。

ピュタゴラス自身が教祖のような地位に祭り上げられ、その神秘的な側面が強調された。

ピタゴラスの著作物で現存するものはない。

弟子たちが書いたもので彼の学説や思索が残されている。

哲学と宗教はその誕生から多くの類似点があった。

ピタゴラス教団はその好例だ。

哲学を始めた「ソクラテス」の考え方

アルケーを追い求めた初期の哲学の方向転換をなしたのがソクラテスだった。

外部世界の構造を探求するのではなく、ソクラテスの思索は人間の内面に向いていた。

ソクラテスの思索の根底には「不知の自覚」があった。

世界はどうなっているのか、そう考える人間は人間自身についてどれだけ知っているのか――ソクラテスはこの質問を人々に投げかけ、対話をすることで考えを深め、人々に不知を自覚させようと努めた。

人間の内面に向かい、生きることについての問いかけを始めたことにソクラテスによる転換の大きな意味があった。

こうして外面の世界から内面の世界へと思索を深めていく哲学が始まった。

「巨人の肩の上に立つ」という原理

「巨人の肩の上に立つ」――著者が本書で引用している言葉だ。

アイザック・ニュートンは「私がかなたを見渡せたのだとしたら、それは巨人の肩の上に立っていたからです」という言葉を残している。

偉大な先人たちの知識や功績の上に立ち、それらによって自らも新たな発見ができる。

アルケー論に集中した初期の哲学者がいたからこそ、それに不満を持ち、逆に人間の内面世界の心理を探究するソクラテスの哲学が生まれた。

学問はその最初期から「巨人の肩の上に立つ」という原理で発展してきた。

それ以前の哲学や宗教があって、その後がある。

歴史の流れの中に置いてみなければ、多種多様な哲学が本当に意味するところは分からない。

包括的な解説を意図する本書が、歴史的な視点を基軸に据えている理由もここにある。

哲学と宗教を学ばない人の末路

自分に合う服のスタイルを見つけるように、自分にフィットした思想が何かを知ることが大切だ。それが人生を豊かにする。

そのためには全体を俯瞰する地図が必要だ。

本書はその意味での人智の地図を提供している。

それぞれの思想についてより深く知りたい人向けの読書ガイドも充実している。手元に置き、繰り返し読む価値がある一冊だ。

今、世界ではロシアとウクライナが戦い、イスラエルとガザも戦っている。

中国と台湾も今後どうなるかわからない。

そんな中で、日本人が哲学と宗教を学ぶ意義は日増しに高まっている。

逆に言えば、今、哲学と宗教を学ばない人は、確実に世界から取り残される。冒頭で触れた、

「世界はどうしてできたのか」

「人間はどこから来てどこへ行くのか」

「そもそも人間は何のために生きているのか」

という根源的な問いかけに答えられない人は、ますます生きづらさを感じるだろう。今こそ、本書を片手に じっくり哲学と宗教を学ぶべきだと思う。

(本原稿は、出口治明著『哲学と宗教全史』に関する特別投稿です)