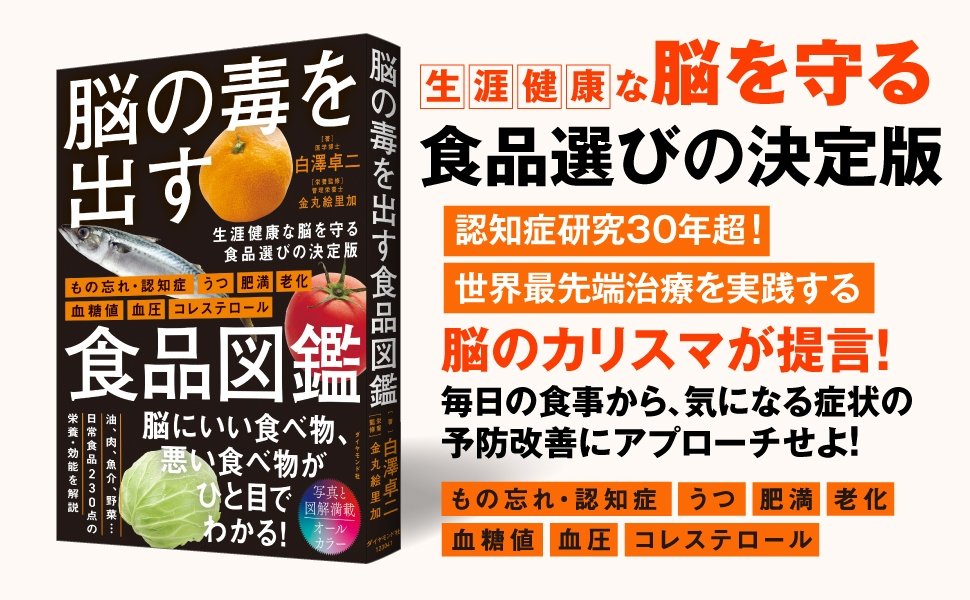

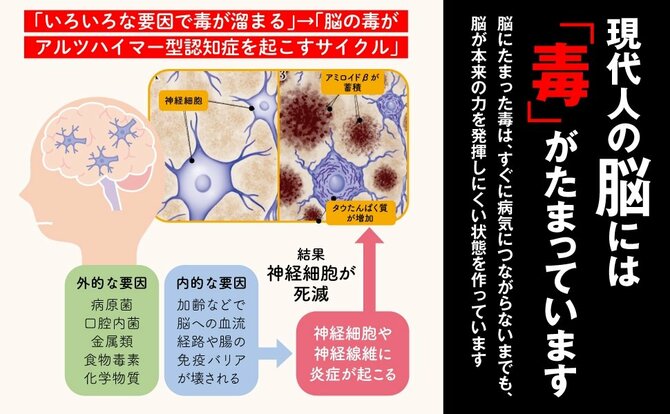

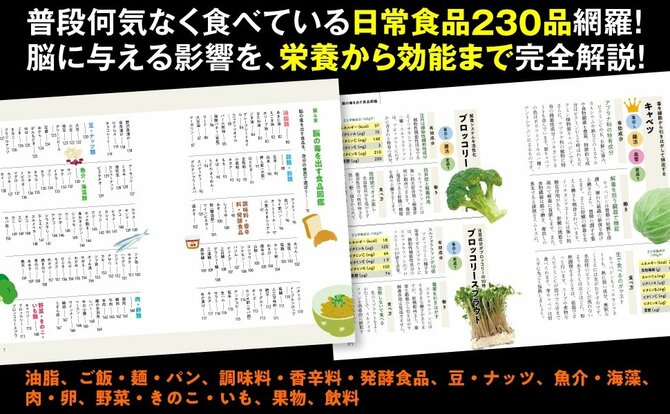

集中力が続かない、もの忘れが増えた――そんな変化を「年齢のせい」と思っていませんか。じつはそれ、“脳にたまった毒(脳に負担をかける物質)”が原因かもしれません。認知症専門医が警鐘を鳴らすのは、日常的に口にする食品が脳の働きをにぶらせる「毒」を生み出しているという事実。『脳の毒を出す食品図鑑』(医学博士・白澤卓二著)では、脳に負担をかける食品と、逆に“脳の毒を出す”食品・メニューを豊富な図解とともに紹介。食事を変えれば、脳はよみがえる――その新常識を医学的知見と実践的な食生活アドバイスからひもときます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

脳の毒を出す日常生活のチェックポイント

脳の毒は、30歳くらいから、たまりはじめます。放っておくと、認知症のリスクは高まりますが、日常生活のちょっとしたことで、脳の毒を出すことはできます。

慢性炎症に注意

炎症は傷を負ったり、病原菌などに感染したときに、免疫が体の中で戦って起こるものです。これには、「腫れ」、「痛み」、「熱」、「発赤」、「機能障害」があります。

特に最近注目されているのが、弱い炎症が長く続く慢性炎症です。症状としては、体のだるさや疲労感、肌荒れなどの不定愁訴として現れます。

中年期に慢性炎症があった人は、20年後の認知機能低下が大きい、炎症指数が高かった人は25年後にフレイル(健康と要介護の中間の虚弱状態)になりやすいとの報告もあります。

慢性炎症の予防は、まず内臓脂肪とストレスをため込まないこと、生活習慣病予防をすることです。健康診断などで、数値に異常がないか必ず確認します。

日常の毒素に注意

日常生活において、気をつけたいのは、カビなど微生物が産生する毒素、殺虫剤や防カビ剤、化学肥料、そして食べ物に含まれる添加物やヒ素、水銀など。

カビの発生を防ぎ、有機栽培の野菜を選ぶなどで対策します。

食べ物に含まれる添加物は、表示を確認。水銀は大型の魚に含まれていることが多いので、マグロなどは月1回のごほうび程度にしておきます。

快眠・快食・快便

睡眠時間はしっかり確保して、脳と体を十分休めます。

食事は3食、解毒作用のある食品を選びます。乳酸菌や食物繊維をとって便通を整えることも毒出しに効果的です。

適度な運動も忘れずに。

※本稿は『脳の毒を出す食品図鑑』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。