累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

「瑕疵ある行政行為」とは?

「瑕疵ある行政行為」などと表現されますが、瑕疵(かし)とは「キズ」という意味です。

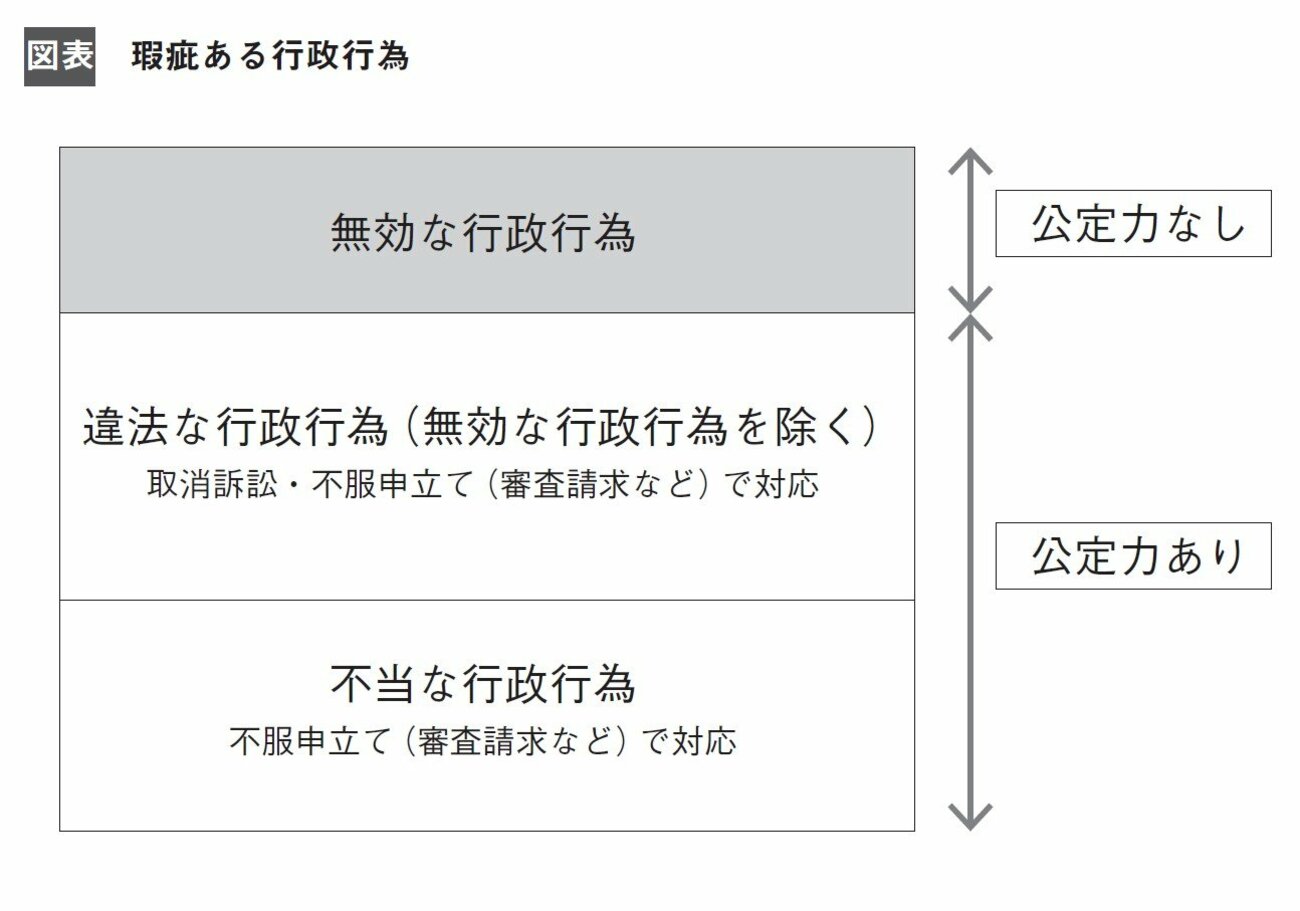

では、瑕疵ある行政行為とは具体的にどのような行為なのかというと、「違法な行政行為」と「不当な行政行為」を指します。

「違法な行政行為」と「不当な行政行為」

「違法な行政行為」というのは文字通り、法令違反の行政行為です。

「不当な行政行為」というのは、違法とまではいえないものの、妥当ではない行政行為をいいます。少しプロっぽくいえば、その法令の趣旨や目的に沿った裁量をうまく使えていない行政行為といえるでしょう。

瑕疵ある行政行為のうち、違法な行政行為は取消訴訟の対象となります。また、行政不服審査法に基づき審査請求などを求めることができます。

一方、不当な行政行為は、取消訴訟の対象とはなりませんが、審査請求などの対象とはなります。

私人側は、こうしたツールを使って行政行為の公定力から逃れようとします。

いずれにしても、瑕疵ある行政行為は望ましくない行政行為です。行政側としては、違法な行政行為はもちろんですが、不当な行政行為であっても、自らの判断(職権)で取消しを行うべきといえるでしょう。

無効な行政行為

瑕疵ある行政行為(違法な行政行為)のなかでも、「重大かつ明白な瑕疵」がある行政行為は無効な行政行為とされています。無効というのは、「初めから効果を生じない」という意味です。公定力もありません。

取消訴訟の排他的管轄のしくみは、「行政行為の違法性は裁判所によってよくよく審理されないと分からない」ということを前提としています。ですから、重大で、誰が見ても違法な瑕疵なら、わざわざ裁判所に持ち込むことなしに、公定力を否定することができるのです。

瑕疵ある行政行為

瑕疵ある行政行為

瑕疵の治癒

「瑕疵ある行政行為であっても、特段、問題がないなら、効力をそのまま維持していてもいいんじゃないの?」。これが「瑕疵の治癒」という考え方のベースにあります。

瑕疵が些細で問題が生じていない場合や、その後の事情や手続などで瑕疵がカバーされてしまったと考えられる場合には、その瑕疵が治癒されたと考えます。

たとえば、会議の招集手続に誤りがあったものの、委員全員が会議に集まり、特に問題がなく議決がなされたというような場合は、瑕疵の治癒があったと考えられるでしょう。

逆に瑕疵の治癒がなされていないとした判例をひとつ紹介しておきましょう。

申告した税に誤りがあると税務署から修正を求められた際、それを拒むと、税務署から修正処分を受けます。これを更正処分といいます。

この更正処分では、どうして更正処分されたかの理由の付記が必要とされています。しかし、更正処分にその理由の付記がなく、その後の審査請求に対する裁決のなかで理由が明らかにされたという事例について最高裁は、治癒を認めませんでした(最判昭和47・12・5)。

更正処分の際に理由が分からないと、不満があっても十分に不服の主張ができないと判断してのことです。

違法行為の転換

「違法行為の転換」というのは、瑕疵ある行政行為であるけれども、別な行政行為として見ると、適法な行為と扱うことができる場合に、その効力を維持する考え方をいいます。

農地買収計画について当初の根拠条文に誤りがあったものの、他の条文を根拠にすれば適法となるので、違法行為の転換を認めた例(最大判昭和29・7・19)があります。

違法性の承継

いくつかの関連する行政行為が次々に行われることがあります。たとえば、課税処分がされて、それを無視していると、最終的には滞納処分(強制徴収)に行きつきます。

このようなときに、滞納処分の取消訴訟において「そもそも課税処分が違法だった」と主張できるかという問題が「違法性の承継」の問題です。滞納処分に違法があって争いたいのなら、滞納処分の取消訴訟を起こせばよさそうなものですが、提訴期間を過ぎてしまっているような場合に、違法性の承継が問題となります。

不可争力でもみられたように、行政行為はできるだけ早く確定しようとする考え方があります。その意味では、普通、ひとつひとつの行政行為は独立していて、違法性の承継を認めるのは例外ということになります。認められるのは、目的や効果の面で一連の手続である場合のみとなるのです。

先ほどの課税処分と滞納処分との関係では、税を確保しようとする目的は同じでも、一連の流れではなく「課税処分を受けた者が税を滞納したとき」に滞納処分に移ります。その意味では独立した手続どうしということがいえます(「違法性の承継はされない」という意味です)。

ただ、提訴期間が経過しているような場合に使われるといいましたが、違法性の承継を認めるかどうかは、主張する者の権利を救済すべきかどうかの視点も入ってくるだけに判断が難しいときもあります。

「取消し」と「撤回」の違い

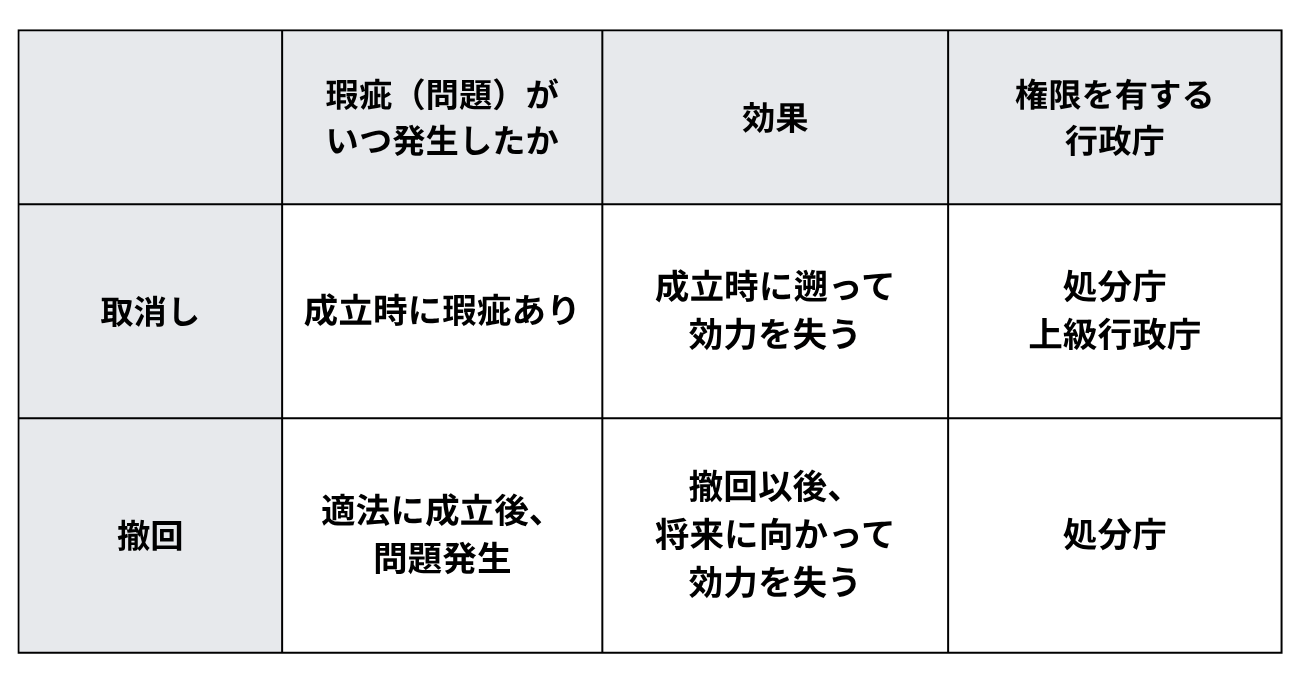

学問上、行政行為の取消しと撤回は違うものです。

取消しというのは、瑕疵が成立時から存在して、取り消されると最初に遡って効力が失われることをいいます。

撤回は、行政行為は問題なく成立しているものの、ある時点で問題が生じて、撤回以後、効力を失うものです。

取消しと撤回の違い

取消しと撤回の違い

学問上、取消しと撤回は違うものですが、法令上の表現では撤回の意味で取消しの用語が使われている例も多いものです。

たとえば、運転免許です。重大な事故を起こしたり、道路交通法違反があったときの免許の取消しが規定されています(道路交通法103条1項・2項)。

これは、学問上、「取消し」ではなく「撤回」に当たります。法令の条文には、このような取消しの使い方がたくさん見られるのです。

取消し・撤回をめぐる議論

瑕疵ある行政行為を処分庁やその上級行政庁は職権で取り消すことができます。ただ、私人に利益を与えるような行政行為で、しかも、行政庁側のミスで瑕疵が生まれたような場合には微妙です。

こうした事情の下で取消しが行われるのは、取消しのメリットがデメリットを上回るものでなければならないと考えられています。

理屈っぽくいうと、私人側の信頼の保護より、取り消すことの公益性が上回ったときに取消しを行うべきと考えられるのです。

メリットが上回る場合に行うとする考え方は撤回についても当てはまります(なお、撤回ができるのは処分庁だけです。この点は異なります)。

また、撤回に法的な根拠が必要かどうかという問題もあります。やはり私人に利益を与えるような行政行為について問題となります。

法令や条例に撤回の根拠がなくとも、効力を維持することが不適当となったときには、撤回は可能であると考えられています。

旧優生保護法上の指定医師(現在の母体保護法の指定医師。人工妊娠中絶を行うことができる医師として指定された医師)について、法律の根拠がなくとも、指定の撤回をしたことを適法とした判例(最判昭和63・6・17)があります。

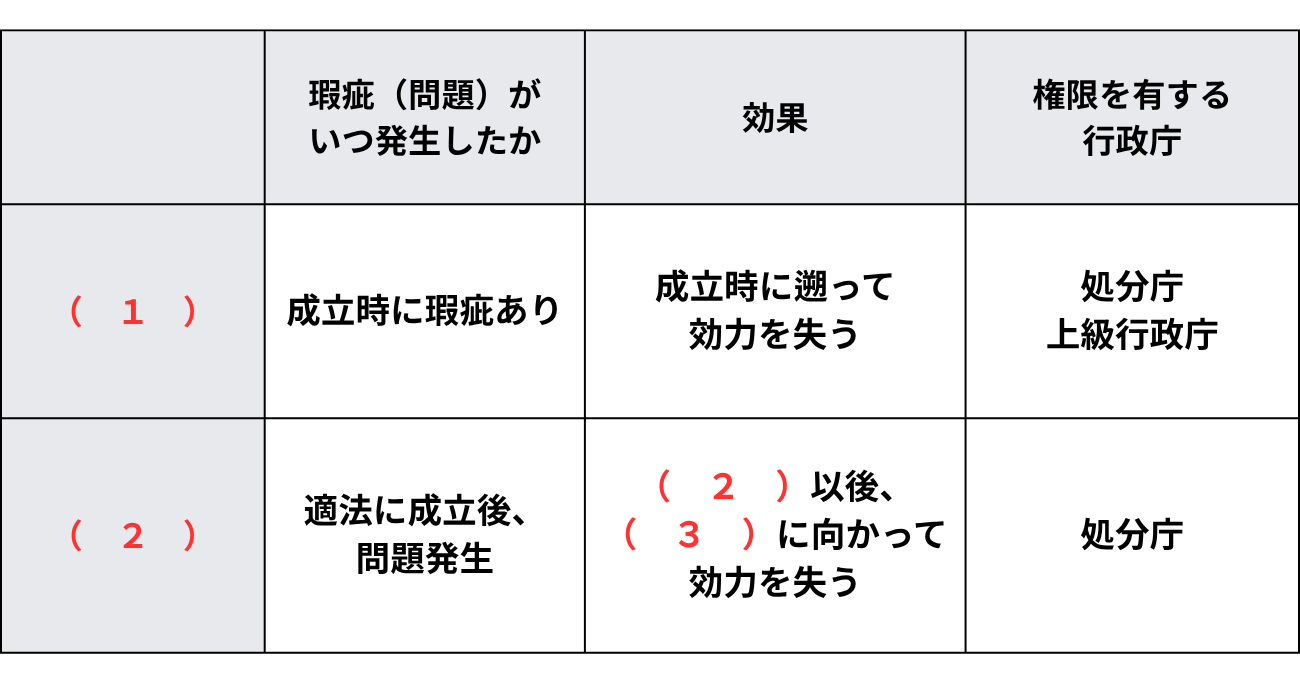

おさらいクイズに挑戦!

表の空欄に入れるべき語句を、選択肢のなかから選び表を完成させてください。

同じ番号の空欄には同じ語句が入ります。

選択肢:

無効 撤回 過去 将来 取消し

解答

(1)取消し

(2)撤回

(3)将来

【POINT】

・「瑕疵ある行政行為」には、違法な行政行為と不当な行政行為があります。

・瑕疵ある行政行為のなかでも、「重大かつ明白な瑕疵」がある行政行為は無効な行政行為とされます。

・行政行為の取消しでは、瑕疵が成立時から存在して、取り消されると成立時に遡って効力が失われます。

・行政行為の撤回は、行政行為は問題なく成立しているものの、ある時点で問題が生じて、撤回以後、効力を失うことをいいます。

※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。