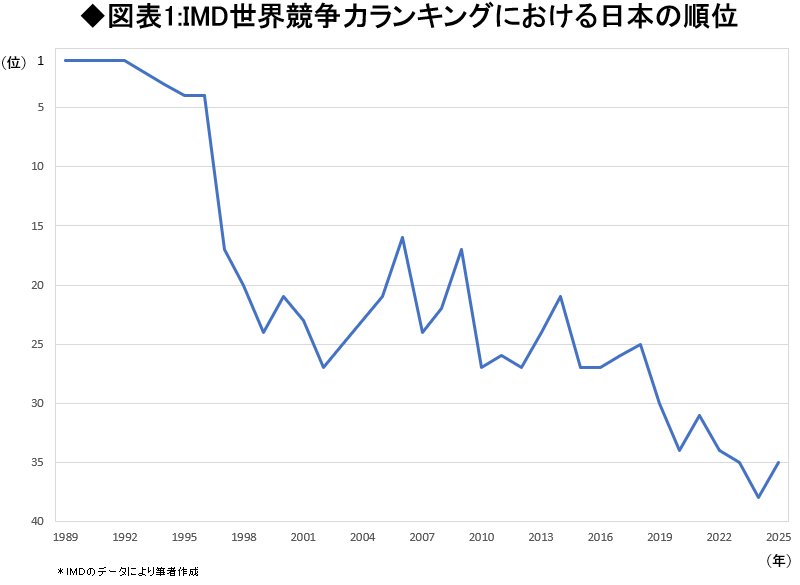

「世界競争力ランキング」も同じ軌跡

世界1位から30位台まで落ち込む

日本の実質賃金は90年代半ばピークで、そこから下落が始まり、20年の落ち込みはコロナショックによる面も強い。しかし長期にわたる傾向的な下落は、日本経済の劣化によるものだ。

実際、この期間は、世界経済における日本の地位の低下が顕著に低下した時代だ。

これは、スイスのビジネススクールIMDによる「世界競争力ランキング」における日本の地位の変化と比べ合わせると明らかだ。

このランキングは、89年に開始された。92年まで日本は世界第1位だった。これは実質賃金の水準が最高値に達した時期とほぼ一致する。

ところが、日本の地位はこれ以降、低下し、95年には4位になり、97年に17位に急落した。その後は20位程度が続いた。これは中国の工業化やアメリカのIT革命という大きな変化に、日本が適切に対応できなかったからだ。

2000年ごろになって低下傾向に歯止めがかかり、03年から06年にかけては上昇した。その後も09年まで、20位程度を中心に変動した。

15年に、経済再生を掲げたアベノミクスが導入され、異次元緩和などの「3本の矢」政策が打ち出されたが、成長戦略は結局、ほとんど手をつけられなかった。日本の順位は20位台後半に下落し、さらに19年からは30位台に落ち込んだ。いまに至るまで30位台から脱却できない。

23年以降の高賃上げで回復したか?

ボーナス除けば現在はほぼ史上最低値!?

それでも実質賃金指数の年平均値を見ると24年は100.6に回復した。この値は20年以降のどの年よりも高い。

23年以降の高賃上げによって、名目賃金のみならず、実質賃金も回復しているように考えるかもしれない。

しかし25年を見れば、1月から6月までの実質賃金指数は前年のレベルを下回った。7月は、速報値では対前年同月比がプラスだったが、確定値ではマイナスになった。今後の推移によっては、25年全体として24年を下回ることは、十分にあり得る。つまり、実質賃金の上昇が確実になったとは言えない状態だ。

実質賃金の傾向を見るために、年平均値は適切でない場合がある。その理由は次の通りだ。

人々は、年平均値で示されるだけの額を1年間に受け取っているので、年平均値は時系列の過去の変化を正しく示している。しかし、この中にはボーナスが含まれている。そしてボーナス分は、将来これと同額かそれ以上の額を受け取れる保証はない。

したがって、将来における実質賃金の動向を考えるためには、年平均ではなく、ボーナス月以外の月の推移を見るのがよいといえる。

実際、各年1月の実質賃金指数を見ると、22年から23年にかけて下落、23年から24年にかけて上昇、24年から25年にかけて下落している。25年の水準は82.6で、史上最低だ。

これは1月だけのことでなく、他のボーナス非支給月についても同様だ。

つまりボーナスを除けば、現在の実質賃金は、ほぼ史上最低値だということができる。