クマ棚がある場所には

近づいてはいけない

「秋になると、なんといってもナラの実だな。里に近いところならばコナラ、奥山ならミズナラ。“ナラ実年”ってのがあるんだけど、そういう年にドングリ林に行くと、高確率でクマがいるよ」

長い冬眠に備え、クマは実の青い9月から食べはじめる。ミズナラの木に登って青い枝を折り、梢(こずえ)に枝をかけて「クマ棚」を作り、そこで懸命にドングリをあさるという。

「青いうちに折られた枝は葉が落ちねえんだ。秋が進むと木々の葉が落ちるから、クマ棚はすぐにわかる。そういう木には、冬眠前に必ず戻って来るんだよ」

つまり、クマ棚がある場所には容易に近づいてはいけない。

どうしてもクマが怖い人が

持参すべきもの

「そうして冬眠直前になると、最後に甘い物を食う。落っこちて霜が当たったヤマブドウや、熟れて黄色くぐちゅぐちゅになったマタタビなんかを好んで食べる。俺たちはそういうクマの行動を見逃さず、利用しているんだ」

ヤマブドウの蔓が登山道にかかっていても、クマたちはまったく気にせず食べに現れるという。つまり、晩秋にはこれらの木に近づかず、「クマがいるかもしれない」ということを念頭に、慎重な行動が必要になる。クマは人間の声を嫌がるので、1人よりも数人で歩く方が安心だと、高柳さんは言う。そして、「どうしても怖かったり、心配があるならば、爆竹を持参すべき」と、きっぱり言った。

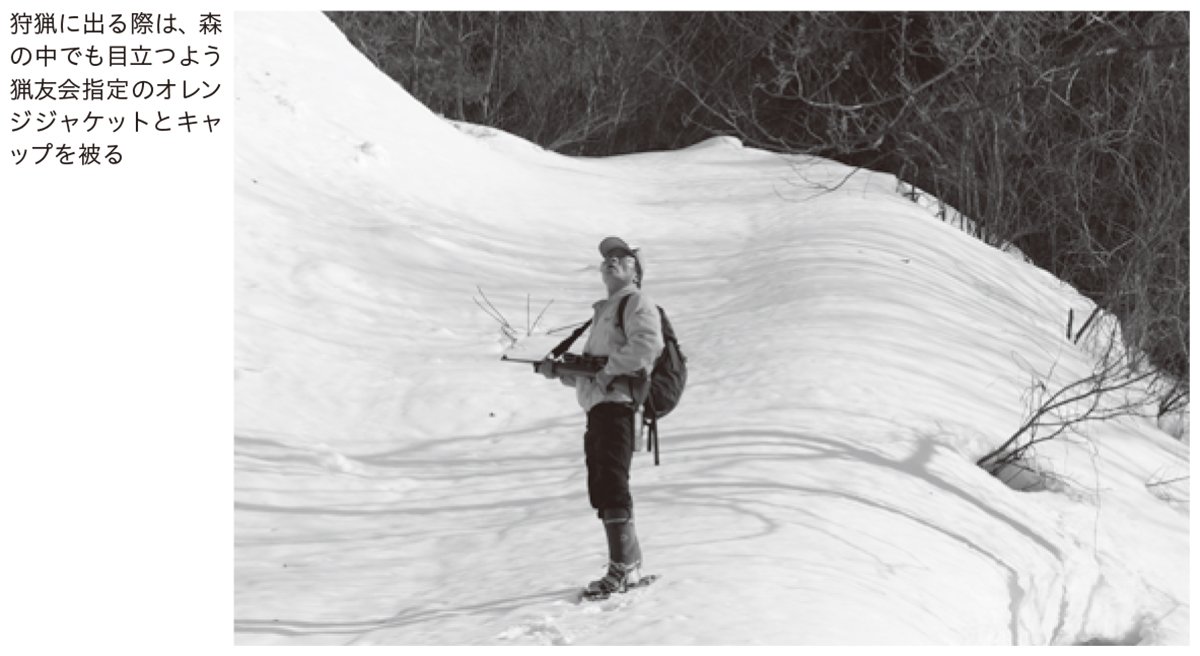

『日本クマ事件簿』より転載 拡大画像表示

『日本クマ事件簿』より転載 拡大画像表示

山の広葉樹は

大切にしなくてはいけない

現在、日本に暮らすツキノワグマは3~5万頭ほど。奥利根では減っていないというが、四国では絶滅が近いとされている(編集部注/12の府県で絶滅危惧種Ⅰ類に認定されている)。

『日本クマ事件簿』(三才ブックス)

『日本クマ事件簿』(三才ブックス)

「その理由は、山に彼らのエサがないから。つまり、それだけの自然が維持されていないからだよ」

近年、森林に人の手が加わらず荒廃することで、山に暮らす動物たちが住宅地に現れるようになった、という意見を見聞きする。「動物の暮らす奥山と人間が暮らす里、その間で緩衝帯となる、薪炭林がなくなったから」という事情は、クマにもあてはまるのだろうか。

「それは関係ねえ。山にエサがなければ、薪炭林があろうがなかろうが、やつらは里のカキなんかを狙いにくるよ。だから、山のドングリの木、広葉樹は大切にしなくちゃなんねえ」

◆◆◆