【ガンディーの慧眼】仲間から「狂気の沙汰だ」と批判されても信じ抜いた“一握りの塩”の凄まじい力

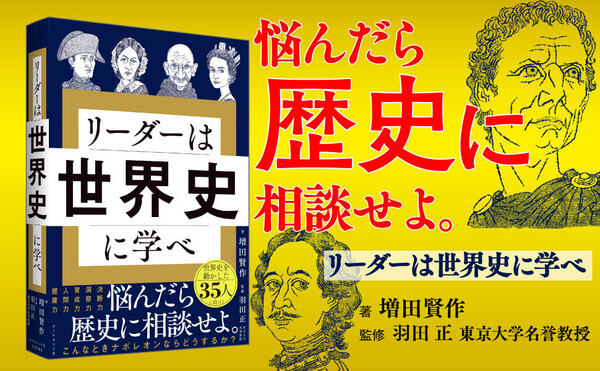

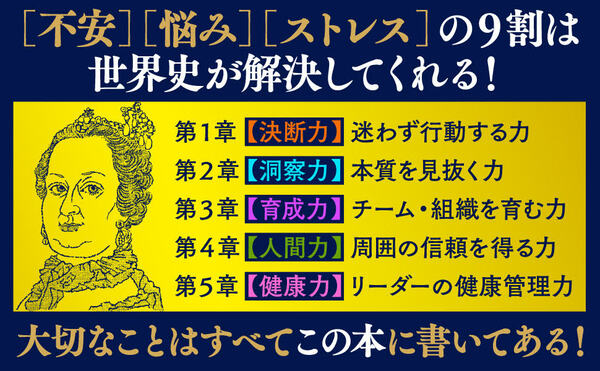

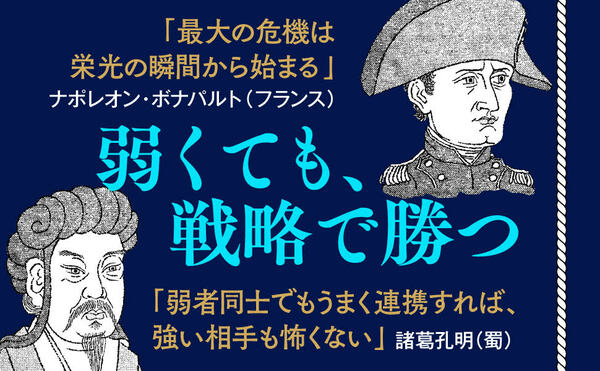

【悩んだら歴史に相談せよ!】好評を博した『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』(ダイヤモンド社)では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

インド独立というビジョンに

つながった「塩の行進」

一握りの塩から始まった、壮大な独立への道

1930年、マハトマ・ガンディーが率いた「塩の行進」は、単なる税法への抗議ではなく、インド独立という壮大なビジョンの出発点となる歴史的事件でした。

「本当に民衆は動くのか」―内外からの懐疑の目

当時、インド独立運動をリードしていた国民会議派の内部には、「塩などを争点にして本当に民衆が動くのか」と懐疑的な声もありました。

イギリス側もまた、これが失敗に終わると高をくくっていました。

すべての人の日常に宿る、怒りと希望の源泉

しかし、ガンディーは見抜いていました。塩は、貧富の差も、宗教の違いも、性別すらも超えて、すべての人の生活に関わる「平等な日常」そのもの。

だからこそ、塩を巡る抗議は、あらゆるインド人が共通して抱える怒りと希望を集められると確信していたのです。

非暴力・不服従という「武器」

ガンディーが示したのは、塩という日常のテーマだけでなく、その抵抗の方法でした。約380kmもの道のりをただ歩き、塩を作るという行為は、彼の哲学「サティヤーグラハ(真理の把握)」、すなわち非暴力・不服従の精神を世界に示したのです。

武器を持たない民衆が、自らの足と意志だけで強大な帝国に立ち向かう姿は、インド全土に勇気を与えました。

世界の目が注がれた一歩

この行進は、国内外のメディアによって大きく報じられ、イギリスによるインド支配の不当性を国際社会に知らしめる絶好の機会となりました。

単なる国内の抗議運動に留まらず、世界の世論を味方につけるという、巧みな戦略でもあったのです。

日常から社会を変える視点

ガンディーの慧眼は、日常の些細な事柄にこそ、人々を動かし、社会を根底から変える力が宿っていることを教えてくれます。

当たり前の中に潜む矛盾や不条理に気づき、声を上げること。それこそが、現代に生きる私たちにもできる、社会変革の第一歩なのかもしれません。

※本稿は『リーダーは世界史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。