日本初の女性首相になる可能性がある…高市早苗氏が信奉する元祖「鉄の女」とは?

【悩んだら歴史に相談せよ!】続々重版で好評を博した『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』(ダイヤモンド社)では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

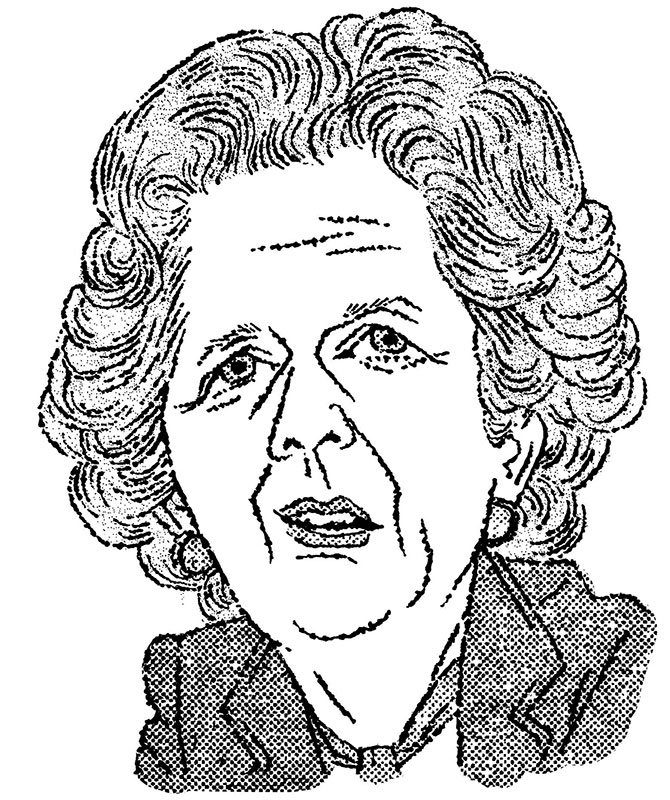

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

登場当初は短命と見られていた

「鉄の女」政権

栄光は過去のものに…

IMFに救済を求めた「世界の工場」

1970年代後半のイギリスは、かつての繁栄がうそのように深刻な経済危機と社会不安に陥っていました。

産業革命の中心地として「世界の工場」と呼ばれたイギリスは、国際通貨基金(IMF)に支援を仰ぐまでに財政が悪化していたのです。

“ゴミの山”が国を覆った「不満の冬」

当時の労働党政権は、進行するインフレを食い止めるために賃金の抑制政策を打ち出しました。しかし、それが労働組合の怒りを買い、1978年から1979年にかけて空前の規模のストライキが全国で起きます。

特に、公務員によるストライキで街中にゴミがあふれかえる光景は、国民の記憶に深く刻まれました。

この混乱の冬は、のちに「不満の冬(Winter of Discontent)」と呼ばれ、イギリスが機能不全に陥った象徴として語り継がれます。

混乱の先に現れた「鉄の女」

この混乱のなか、リーダーシップを失った労働党は国民の信頼を回復できず、1979年5月の総選挙で敗北。代わって政権を握ったのが、保守党党首のマーガレット・サッチャーでした。

彼女はイギリス史上初の女性首相として注目を浴びながら、「鉄の女」と称されるほどの強硬な姿勢で改革に乗り出します。

国家の大手術

サッチャー流「荒療治」

サッチャーはまず、10%を超える小売物価上昇率を抑制しようと試みました。そのために次のような大胆な政策を打ち出します。

・公共事業の削減と政府債務の縮小

・労働組合への規制強化

即効性のない薬

深まる痛みと孤独

しかし、これらの政策は短期的には痛みをともなうものであり、即効性はありませんでした。インフレはなかなか収まらず、経済は停滞し、失業率はむしろ悪化したのです。

さらに、サッチャーは政権内でも孤立気味でした。彼女の側近である財務相や産業相を除けば、閣僚の多くは必ずしも彼女の方針に賛同していなかったのです。

男性中心の政治文化のなかで、女性首相としての影響力はまだ限定的だったといえるでしょう。