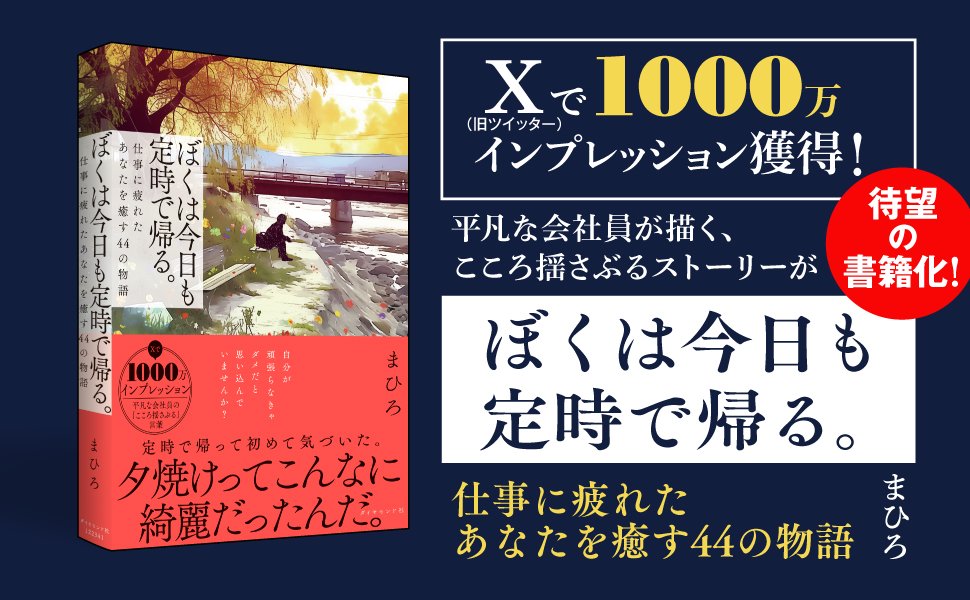

SNS全盛の現代、読書愛好家たち10人の有志によって誕生したイベントが「SNS推し本大賞」だ。何から何まで手作りの第1回大会、投票は無事に終わり、10月24日に大賞が発表された。中でも注目は、「ビジネス推し本賞 部門大賞」に選ばれた『ぼくは今日も定時で帰る。仕事に疲れたあなたを癒す44の物語』(まひろ)である。多くの人はこの作品を知らないのではないだろうか。手作りの大賞の設立経緯や作品の選考理由について聞いた。(取材・亀井史夫/ダイヤモンド社)

イラスト:もっちゃん

イラスト:もっちゃん

きっかけは一人の読者の発案から

鉄道会社で運転士として勤務していた中嶌優太さんは、もともと本を読むタイプではなかった。しかし24歳のときに父親が48歳で亡くなり、人生が約束されたものではないことを知った。なんとなく仕事をして生きているだけだと後悔すると漠然と思った。そんなとき、『エッセンシャル思考』(グレッグ・マキューン)を読んだ。自分は無駄なことをやっている気がした。将来のことを真剣に考えたほうがいいのではないかと思った。自分の中で何かが変わった気がした。

そこから読書にハマり、様々な本を読むようになった。ネット上の読書コミュニティにも参加した。それまではビジネス書が中心だったが、仲間からミステリーなど読まなかったジャンルの本の魅力について教えてもらった。一冊一冊がつながり、新たな扉が開いていった。読むことで少しずつ自分が成長しているのが感じられた。

しかし職場に読書好きの人はおらず、何かもったいない気がした。「本の面白さをもっと多くの人に知ってもらいたい」。そんな思いからそのコミュニティに読書アワード開催のアイデアを提案してみたところ、採用された。3年前のことである。「SNS推し本大賞」のプロトタイプともいえるそのイベントは予想以上に盛り上がり、それなりに手ごたえを感じた。

ところがそのコミュニティが消滅してしまったことで、アワードも1回きりで終わってしまうことになった。その後、コミュニティの仲間であったぶっくまさんが「本をつなぐプロジェクト」をネット上で立ち上げた。その活動に参加した中蔦さんは、「もう一度やりませんか」とアワードの設立を提案する。

面白い、やってみようということになったが、何しろみんな出版社や書店の人間ではない。予算などあるはずもない。運営しようにもわからないことだらけだった。

だがそのコミュニティで呼びかけてみると、賛同してくれるデザイナーが見つかった。その人も「本の世界を盛り上げたい」と思っていた。そうやって有志を募り、10人のメンバーで運営を始めた。ロゴを作り、なんとか投票開始に漕ぎつけたが、最初は盛り上がりに欠けた。そこで運営メンバーで、どうすれば多くの人を巻き込めるのか、SNSでどうやったら影響力を使っていけるのかを話し合い、試行錯誤しながら、ビジネス書や小説・ミステリーに強い方にSNSで毎日投稿していただいたりして、徐々に盛り上がっていった。

ネット上だけで完結させては限界があると感じ、リアル書店にも協力を呼び掛けている。10人の有志で本業の合間を縫って書店に足を運び、プレゼンを重ねた。有志が集まって読者の視点で本の業界を盛り上げようとしてくれることはありがたいと、協力してくれる書店さんは徐々に増えていった。50店舗ぐらいで「SNS推し本大賞コーナー」を作ってもらえることになった。

ビジネス書部門大賞に輝いた意外な作品

今回は6部門の賞が発表されたが、中でも注目したいのは「ビジネス推し本賞 部門大賞」に選ばれた『ぼくは今日も定時で帰る。仕事に疲れたあなたを癒す44の物語』(まひろ)である。この本は、実はそれほど売れている本ではなかったからだ。

「『SNS推し本』なので、著者とファンが一番近いところが支持されたんじゃないかなと思っています。ほかのビジネス書でも著者であるインフルエンサーさんが発信はされていたんですけど、いちばんファンと距離感が近かったのはこの作品ではないかと。利害関係や搾取の関係ではなく、「自分の価値観に共感していただける人にこの本を届けたいんです」と著者のまひろさんが発信されていた。そこにファンの方が集まって、この本を推そう、応援しようということで投票につながったのではないでしょうか」(中蔦さん)

『ぼくは今日も定時で帰る。』は、現役サラリーマンの著者が、会社員生活の中でいくつものエピソードに出会い、そのたびに何かを学んでいく短編ストーリー集だ。もともとX(旧ツイッター)で人気だったものを書籍として編集した作品である。一文一文が短く、一話当たり4~6ページと簡潔なため、いつでもどこで気軽に読める。すべて実話がベースだから説得力がある。くすっと笑えたり、ほんのり心が温かくなったりする。そして何らかの共感や学びがある。アマゾンで205件のレビュー(10月20日現在)を集め、評価の平均も「4.8」と非常に高い。そんな「隠れた名作」を掘り出して世間にアピールすることも、この賞の存在意義なのだろう。興味が湧いた方はぜひ読んでいただきたい。