私たちは刻一刻と、「心理的リソース」を費やしている

心理的リソースとは聞き慣れない言葉かもしれません。

でも、私たちはいつも、この心理的リソースを費やしながら仕事をしています。

職場での日常を思い返してください。資料作成、経費精算、会議・プレゼンの準備、データ入力、メール対応、上司・部下との1on1、クライアントとの折衝、他部署との調整、企画立案、突発的なトラブル対応……。

私たちは日々、こうしたタスクに追われていますが、その一つひとつをこなすたびに、心がすり減っているのを感じているはずです。そのときにすり減らしているのが、「心のエネルギー」とでもいうべき、私たちの活力の源です。

もう少し具体的に考えてみましょう。

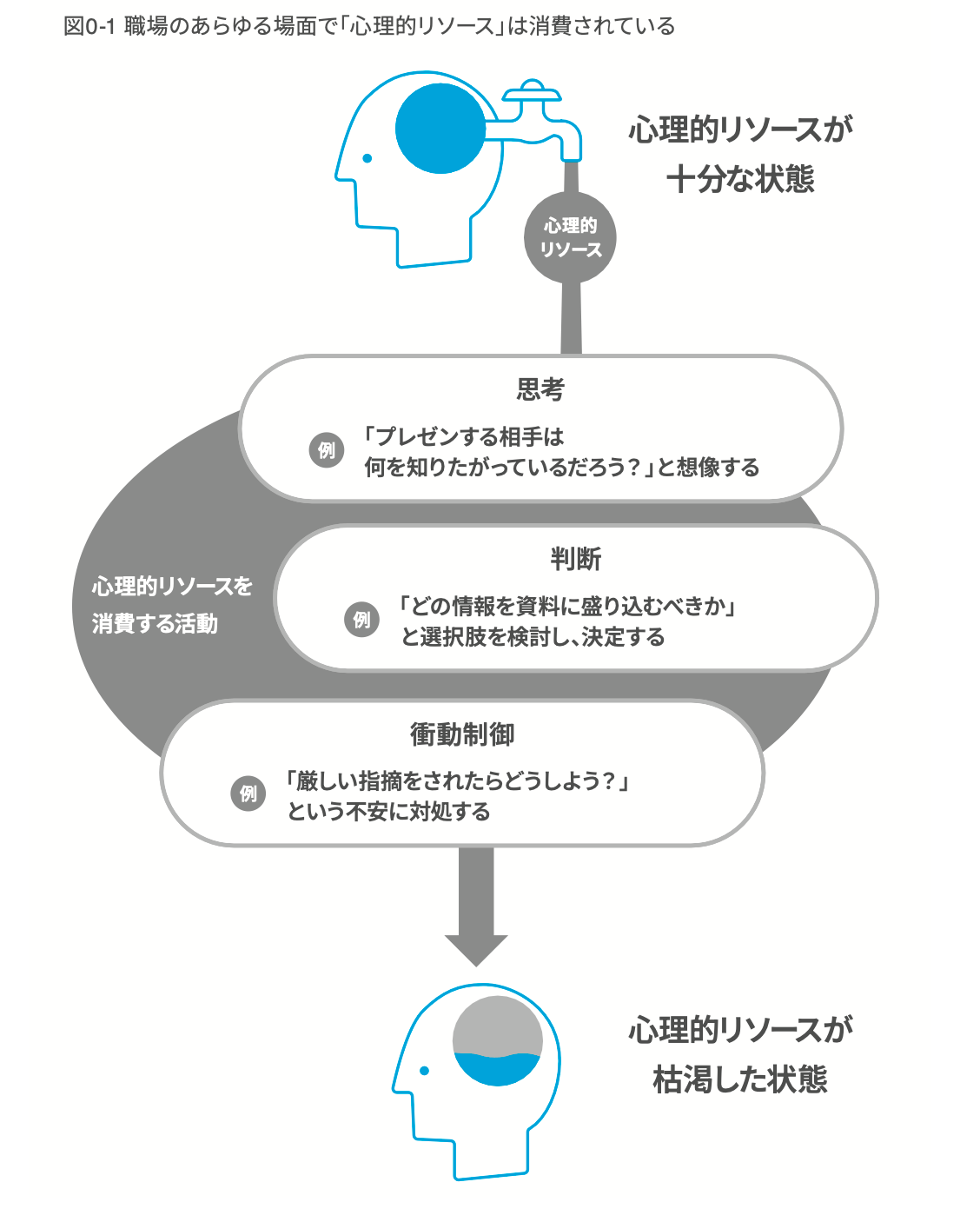

たとえば、プレゼン資料をつくるためには、「プレゼンする相手は何を知りたがっているだろう?」と思考を巡らせながら、どの情報を資料に盛り込むかを判断したうえで、一枚一枚のスライドをわかりやすくデザインしていかなければなりません。その一つひとつのプロセスを進めていくのは、正直なところ、けっこう負荷のかかる面倒くさいことです。

だけど、プレゼンを成功させるためには、「面倒くさいけど、やるぞ!」と奮起しながら、集中力をもってそのプロセスをやり抜くことが不可欠です。そして、この「面倒くさいけど、やるぞ!」と奮起するには、「心のエネルギー」が必要になります。

あるいは、出来上がったプレゼン資料を上司に見せて、フィードバックされたことをスライドに反映させる必要もあるでしょう。

そのとき、「厳しい指摘をされたらどうしよう?」などといったネガティブな感情が湧き上がって、一瞬、上司に見せるのを躊躇してしまうかもしれません。そのネガティブな感情(衝動)を制御して、上司に向かって一歩を踏み出すときにも、私たちは「心のエネルギー」をすり減らしています。

「心のエネルギー」は貴重な「経営資源」である

もちろん、これはほんの一例です。

それ以外のタスクを成し遂げるためにも、私たちは常に「思考」「判断」「衝動制御」などの活動を行っており、そうした心に負荷のかかる活動を行うために、ほとんど毎秒のように「心のエネルギー」を費やしているのです。

このような「心のエネルギー」のことを、本書では心理的リソースと呼んでいます。なぜならば、「思考」「判断」「衝動制御」などのプロセスを実行するときに消費される「心のエネルギー」は、私たち一人ひとりが仕事で成果を出すために不可欠な「資源」だからです。

そして、この心理的リソースはどこからともなく無限に湧き出てくるものではありません。

使えばすり減りますし、次に使うためには回復を待たなければなりません。そして、十分に回復していないのに無理に使おうとすれば、枯渇してしまうこともある。そんな有限の資源なのです。もしもこの資源が枯渇してしまえば、業務のなかで適切な意思決定をしたり、目標達成のための行動を取ったりすることができなくなってしまうでしょう。

これをマネジメントの視点で見れば、メンバー一人ひとりがもっている心理的リソースは、チームとして成果を出すための貴重な「経営資源」ということになります。そして、リーダーには、巧みな「心理的リソース・マネジメント」を行うことが求められるのです。

心理的リソースの浪費がチームの「生産性」を下げている

では、心理的リソースをマネジメントするとは、どういうことなのでしょうか?

それは、チームの「心理的リソースの状態」に意識を向け、それがチームに与えている影響を理解したうえで対処するということです。

自分のチームが停滞気味で、なんとなく疲弊していると感じるならば、メンバーたちが心理的リソースを浪費しているために、それが枯渇しかかっているという可能性を考えるべきでしょう。

そして、チームの様子を観察したり、メンバーと対話をしたりすることによって、彼らがそれを浪費している原因を突き止め、「バケツの穴を塞ぐ」ように、浪費を止めることを最優先にしなければなりません。

たとえば、依頼した書類作成に時間がかかりすぎているメンバーがいたとします。このメンバーは、何もしていないように見えたとしても「この判断で合っているだろうか?」「この表現は間違ってるかな?」などと頭のなかで思考がループすることで心理的リソースを消費しているのかもしれません。

もしそうだとすれば、そのメンバーに対して、「まだですか? 早くまとめてください」などと伝えても、メンバーは焦りの感情を覚えることによって、さらに心理的リソースを消耗してしまう結果を招くだけでしょう。

それよりも、書類作成の業務を依頼するときのミーティングに少しの時間を費やし、そのメンバーの疑問点を解消してから取り掛かってもらうようにすれば、心理的リソースの浪費を防ぎ、その節約した心理的リソースを、書類を見やすくする工夫や、内容の整理に使ってもらえるはずです。

リーダーの「不機嫌」が生産性を下げる理由

リーダーにとってさらに重要なのは、リーダー自身の無意識的な言動が、メンバーの心理的リソースを奪ってしまっている可能性もある、ということです。

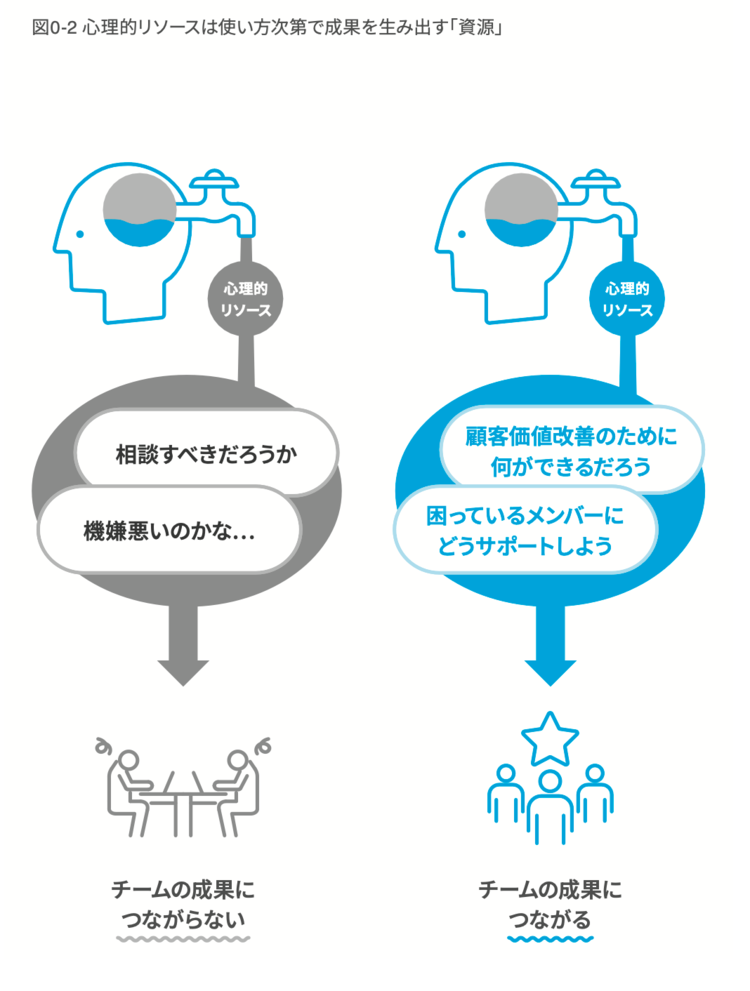

たとえば、リーダーが、仕事のストレスから知らず知らずのうちに不機嫌な表情になっていたとします。本人からすれば、自分の表情が誰かに影響を与えているとは考えてもいないかもしれません。しかし、不機嫌そうなリーダーに話しかけるのは、誰にとっても嫌なものです。

先ほどのメンバーも、書類作成の途中で何度もリーダーに疑問点を確認しようとしたけれど、不機嫌そうなリーダーの様子を見て、相談するのを躊躇していたのかもしれません。

そうだとすれば、その間、「相談すべきかどうか」を思い悩むなかで、メンバーは心理的リソースを浪費していたということになります。

つまり、本来であれば、「価値を生み出す仕事」に使われていたはずの心理的リソースが、不機嫌なリーダーのご機嫌をうかがうという「価値を生み出さない」ことのために使われていたということです。これでは、チームの成果が上がるはずがありません。

まず、リーダーが「自分自身」を見つめ直す

このように、リーダーが、自分でも気づかないうちにメンバーの心理的リソースを浪費させる原因となっているケースは意外と多いものです。

心理的リソースという視点でチームを見つめると、こうした自分の振る舞いが与えている悪影響に気づき、自分の「あり方」や「振る舞い」を改めるきっかけにすることができます。そして、メンバーと良好な関係性を築きやすくなるはずです。

このように、知らず知らずのうちにチーム内で浪費している心理的リソースの存在に気づき、その浪費を食い止めることができれば、それだけでもメンバーは元気を取り戻し、チームにも活力が蘇ってくるのです。

そのうえで、そのリソースをチームにとっての「価値」につながる業務に振り向けていけば、チームはより一層、成果を出しやすくなるでしょう。そして、チームとしての成果が出るようになると、メンバーの心理的リソースはさらに増幅していきます。

このような好循環を生み出すことによって、メンバーが自発性を発揮して、どんどん成果を上げてくれるチームへと育っていくようになるのです。

「稼ぐ」ことだけが価値なのか?

ここで、少しだけ私自身の体験をお話しさせてください。

私が心理的リソースについて考えるようになった「原体験」をお伝えしたいのです。

そもそものきっかけは、新卒で外資系投資銀行に入社したことにあります。

その会社では「お金」こそが絶対的な価値。長時間労働が当たり前で、朝7時から深夜1時まで働きづめ。そのような過酷な環境のなか、上司は立て続けに体調を崩し、業界を離れていきました。