「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか?

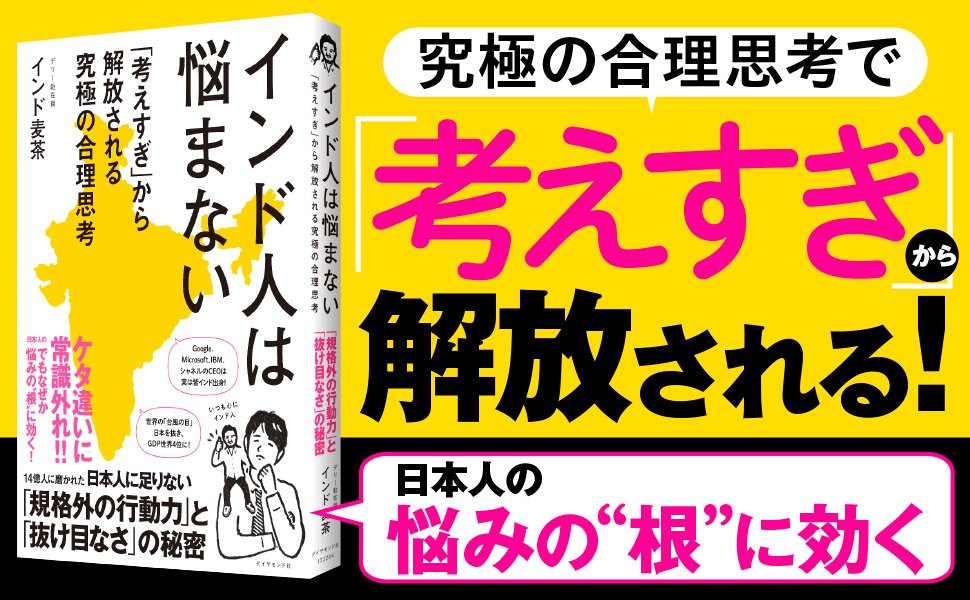

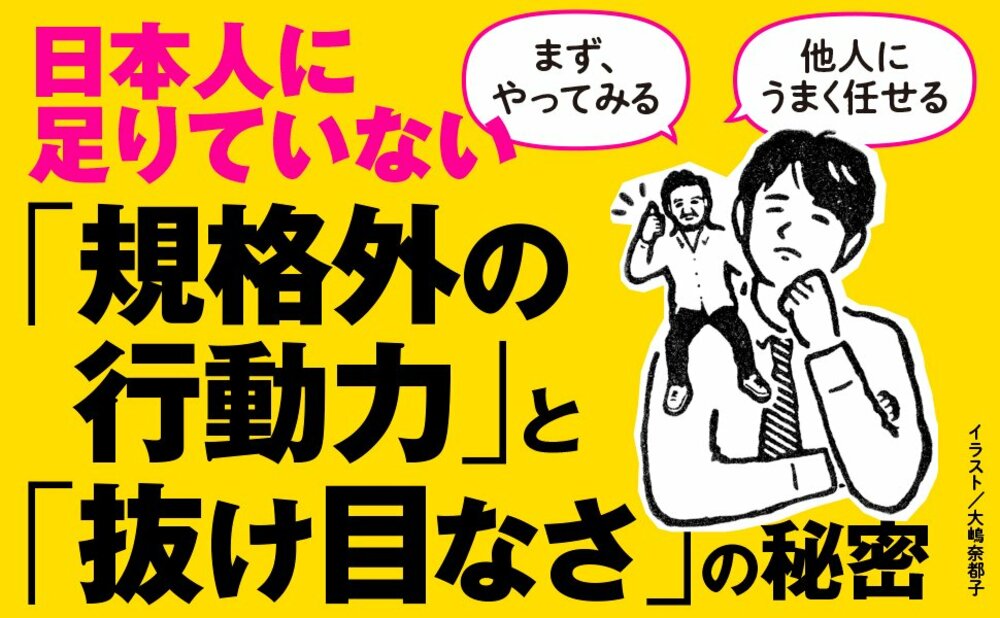

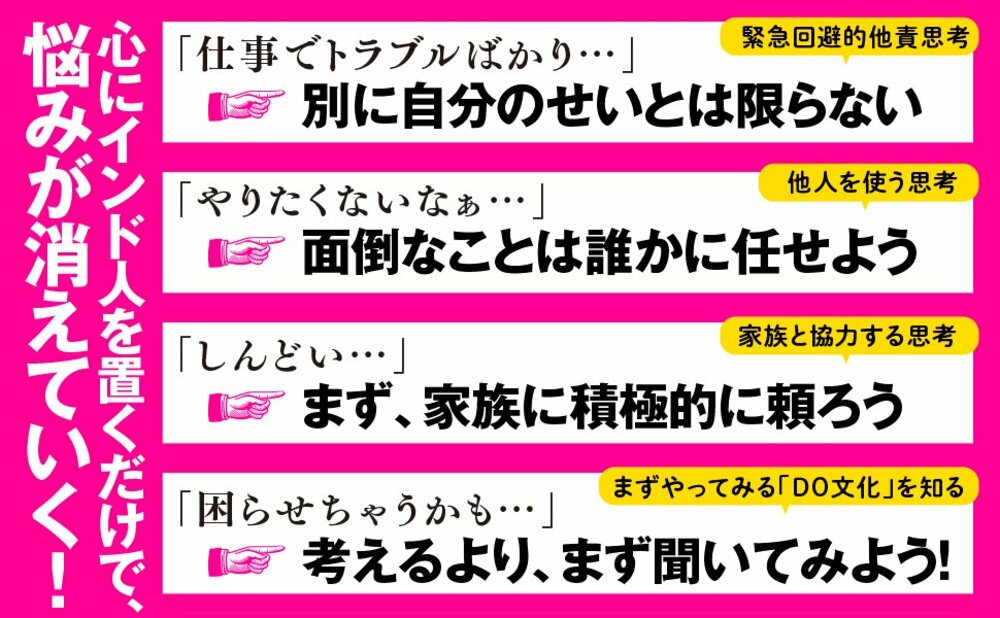

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

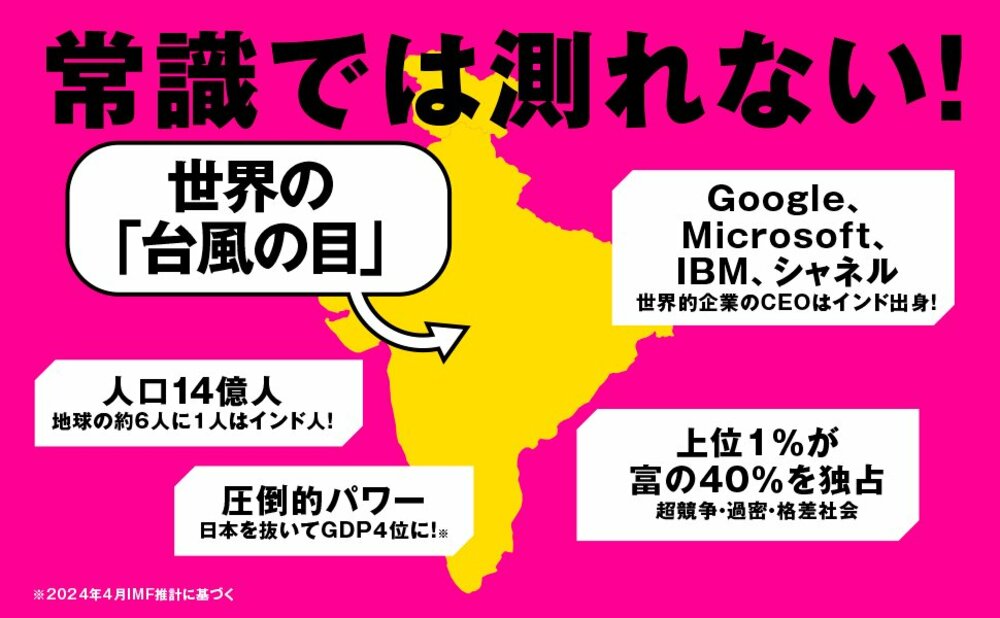

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1%が富の40%以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。(構成/ダイヤモンド社・榛村光哲)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

インドの病院で抜かれた「血」の行方

デリーでは、雨季が終わる秋口あたりから「デング熱」が流行り始める。

「デング熱」は、蚊が媒介するウイルスが引き起こす熱帯地方に多い感染症だ。その症状はインフルエンザや新型コロナよりも断然つらいと皆が口を揃えて言うほど恐ろしいもので、この病気で入院した同僚や駐在家族は私の周りに何人もいる。デング熱になると、血小板の数が減少するため、あまりに症状がひどいと「輸血」という選択になる。

「自分で血を集める」必要がある

さて、インドで輸血をする場合は、なんと“自分で血を集める”必要がある。具体的には、自分の友人や親族に声をかけて輸血をしてくれる人を募るのである。日本のように病院に行ったら入院治療の一環で輸血してくれるわけではない。デング熱のシーズンになると、「妻に輸血が必要だから協力してくれ」というメールが現地の従業員から社内に展開されることもある。コロナがインドを襲った時にも、同じようなメールが社内に飛び交っていた。血液バンクの制度が未熟なインドでは血がそれだけ貴重なのだ。

日に3回も4回も血を抜かれる

デング熱の経験がない私も、長い駐在期間の中でインドの病院に入院したことがある。インドの入院生活は、病気に加えて病院食やトイレ事情など入院生活そのものが試練だ。私の場合、頻繁かつ不規則に行われる採血の嵐に苦しめられた。日に3回も4回も採血されるのである。インド民の看護師は、患者が寝ていてもお構いなく、真夜中2時に急に部屋の電気をつけて採血を始める時もあれば、明け方5時くらいに起こされて採血される時もあった。とにかくランダムに採血が行われて落ちついて寝ることもできず、入院期間中、私の体はどんどん弱っていくばかりだった。

しかも日本ではありえないくらい大量に血を取られる。「インドでは、血が貴重である」ということを知っている私の目線では、果たしてそんな頻繁で大量の採血が検査だけのために必要だったのか、その血がどこに行ったのか、いまだに疑問に思うばかりである。

(本記事は『インド人は悩まない』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です)