11月2日(日)、3日(月・祝)に、日本で初めてとなるAI作品の映画祭「第1回AI日本国際映画祭/AI Film Festival Japan 2025」(AI-FJ 2025)が開催される。開催に当たって、世界40カ国から410作品の応募があり、この2日間で70作品以上が紹介される。その中で注目を集めているのが、特別招待上映作品である「マチルダ・悪魔の遺伝子」。日本人監督・遠藤久美子氏による70分の長編AI映画で、驚くことに初めて手掛けた映像作品だという。

この映画祭を主催する一般社団法人AI日本国際映画祭の代表理事、池田裕行さんは元TBSニュースキャスター。2022年にTBSを退職するまで、「筑紫哲也ニュース23」「報道特集」などで長らく活躍してきた。記念すべき第1回の開催を前に、池田さんにAI映画祭の意義や「マチルダ・悪魔の遺伝子」の魅力などについて語ってもらった。(聞き手/ダイヤモンド社書籍編集局 構成/伊藤理子)

動画制作未経験者が、AIで70分の作品を制作

――第1回AI日本国際映画祭で特別上映される、日本人監督による「マチルダ・悪魔の遺伝子」が話題を集めていますね。

池田裕行(いけだ・ひろゆき)

池田裕行(いけだ・ひろゆき)『一般社団法人AI日本国際映画祭』代表理事、ジャーナリスト、アートエディター、元TBS報道キャスター

1962年生まれ。87年TBS入社。TBS『筑紫哲也NEWS23』『報道特集』などでキャスター兼ディレクターを務めた後、パリ支局長として、世界各地の政治・社会・文化を取材。北野武監督、ナム・ジュン・パイクらアート界の巨匠とも交流。現在は講演活動の一方、報道と表現文化の融合を探る。

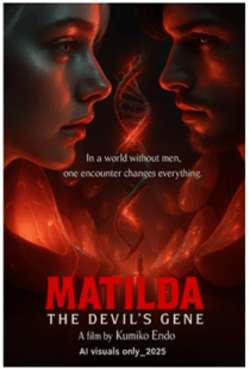

池田裕行氏(以下、池田):「マチルダ・悪魔の遺伝子」は70分の長編フルAI作品で、応募締め切り後に上映場所を求めて飛び込んだ異例の作品です。監督の遠藤久美子さんはスペイン在住で、「AIが出現しなければ一生映画を作る事はなかった」と本人が語る通り、もちろん映像作品自体が初めて。それが70分もの大作で、映像だけでなく、登場人物の声も音楽も全部AIという完全AIメイド。かつテーマはSFだということで、関係者一同騒然となりました。世界のAI映画は現状では10分程度の短編が大半で、長さも作業量も完全な規格外。しかもAI映画で遅れを取るはずの日本作品でしたから。

実際に観てみると、独特の未来観にあふれていて、構想力の高さや絵を描く力など突出したものがありました。彼女のさまざまなキャリアや感性をすべて投じた、力みなぎる作品で圧倒されました。

彼女は、スタジオミュージシャンとしてのキャリアが長く、「ファミリーマート」や「ムーニーマン」など数々の有名CMのサウンドロゴを歌ってきた人。「マチルダ・悪魔の遺伝子」については、十数年前のある日、突然イメージとストーリーが自分の中にバーンと降りてきて、小説にまとめたものの表現し切れなかったと言います。かと言って、映画を作るお金はない。しかしAIに出会い、独学で猛勉強をはじめ、今年に入って本格的に着手して、わずか3ヵ月で70分の作品を完成させたそうです。

応募締め切りを過ぎていましたし、応募条件である「上限20分」も大きく超えていましたが、とんでもない作品でありぜひ広く紹介したくて、特別上映という形で枠を取り、映画祭2日目のメインとして発表することになりました。

――映像制作未経験なのに、3ヵ月で70分の作品を作るとは…すごいですね。そして、池田さんは突出したものを感じられたのですね。

世界初公開/ワールドプレミア特別上映として、遠藤久美子監督『マチルダ 悪魔の遺伝子/MATILDA — The Devil's Gene』が決定

世界初公開/ワールドプレミア特別上映として、遠藤久美子監督『マチルダ 悪魔の遺伝子/MATILDA — The Devil's Gene』が決定

もちろん、海外にはもっとAI作品のキャリアが豊富で映像作りがうまい人とか、細部まで作り込んでいる人はたくさんいらっしゃいますが、「マチルダ~」は彼女のパワーや熱量が強く伝わってくる作品です。僕たちが抱きがちな「AI対人間」という冷たい対立関係ではなく、AIを「夢をかなえるためのイメージを表現する熱いツール」として使い倒している。遠藤さんとは先日もオンラインで話したのですが、「自分がもらったイメージを形にするには、AIは最高のツール。このチャンスを逃してはいけない」と語っていました。

AI日本国際映画祭は、多くの個人クリエイターが「夢をかなえるためのツール」としてAIを活かしてほしいとの思いから、企画されたもの。遠藤さんは、我々の狙いにドンピシャのストーリーを持っていると思いましたね。開催ギリギリの、スケジュールの最後の最後に彼女の作品とストーリーに出会えたのは、イベントメーカーとして本当に幸運でしたし、観る人に大きな影響を与えるロールモデルになり得ると感じています。

TBSのニュースキャスターからAIの世界へ

――池田さんはTBSで長らく、報道の第一線で活躍されてきました。そんな池田さんがTBS退職後、AI日本国際映画祭の代表理事に就任されたのはなぜですか?

実は両親ともに文化芸能系で、その遺伝子を受け継いでいます。母は浅草のSKD(松竹歌劇団)でダンサーをしていましたし、父は文春の小説雑誌の編集者でした。TBS在籍中はずっと報道畑にいて、海外特派員やJNNパリ支局長も経験しましたが、「生きているうちに持っている遺伝子を活かせ!」という自分の中からの声を直感的に受け取った結果、今に至ったとしか思えません。とはいえ、代表理事というよりは自称「代表、兼、使用人」で(笑)、この半年は映画祭準備のために寝る間もないほど走り続けてきました。

振り返れば、新卒でTBSに入社して2年半、27歳のときに「筑紫哲也ニュース23」のサブキャスターとなりました。35年ニュースの現場にいたことになりますが、その間ハードワークであり、比喩ではなく本当に死にかけたことが何度もありました。なので、報道はもう「やり切った」「別の人生の時間が欲しい」感があります。2022年に退職後は、いつか過去取材したシリコンバレーと繋がり、AIに行き着いた格好です。そして今、60を過ぎて初めて「遺伝子レベルでやりたかったこと」に臨めているという実感があります。

――「AI日本国際映画祭」は、日本で初めてのAI映画祭となります。開催にあたり、たくさんの応募が集まったようですね。

世界約40カ国のアーティストから、413作品もの応募がありました。多くの反響があり非常に嬉しいですが、ホームである日本からは70作品余りの応募に留まっています。クオリティの高い作品が多いものの、日本でのAI普及、特にクリエイターの養成はまだまだこれからだと感じています。

あるAIスタートアップ企業の経営者は、「日本人が抱いているAIへの不安は根強く、その霧をどう晴らすかを毎日考えている」と言います。AIですでに高い実績を持つ企業のトップでも、日本人が抱く現在のAIの不安定さに対する躊躇、そして今後AIが人間を凌駕して世界が変わってしまうのではないかという不安は、かなり手ごわい敵なのだと。

――成功している人でも、そういう感想なのですか。

まだAIがどのように発展するか未知数だから、不安に思う人は当然いると思います。特に企業経営者は、AIが自社の働き手の仕事を奪うのではないか、そして著作権の問題。まだ不安定なAI分野で先行し旗を振るのは怖い、と思うケースも多いでしょう。

一方で、クリエイティブの面から見れば、このままでは日本はAI映画の「真空地帯」になってしまうという不安があります。日本でのAI映画祭は今回が初めてですが、すでに世界中でAIの映画祭が開催されています。欧米諸国だけでなく中国、インドネシア、インド、ドバイ、ナイジェリアなどでも。むしろさらに資本力が低い国や地域でこそAI映画の利点は大きいので、このままでは大きく水をあけられてしまう恐れがある。だからこそ、勇気を出してゼロからAI映画の世界に飛び込んでみたんです。これは、日本人の一人として臨まざるを得ないテーマだと。

AIを使い倒せば、地方から直接世界に発信できる

――第1回AI日本国際映画祭が開催された後は、どのような展開を考えていますか?

今回の映画祭は、アメリカの映画団体Film Freewayに正式に登録したおかげもあり、カンヌAI映画祭で受賞経験のあるクリエイターなど、AIの世界で活躍するプロたちが、特別審査員やスペシャルゲストとして参加してくれています。「東京というメトロポリスで行われる、初めてのAI映画祭に関わる価値や期待」は、我々の予想以上に高いと感じました。

また、AI技術が一気に進化し、今回の応募作品を見てもものすごくレベルが上がっていると感じます。応募期間後も「Sora2」の公開などもあり、日本メディアからの注目度も一気に高まり、嬉しく思っています。

ただ、映画祭はあくまで「器」です。上映される作品を見て、「いま人はAIでここまでできるのか」とその目で見てもらえれば、目的は一つ達成できると思っています。

そして、将来あるクリエイターやテクノロジーに可能性を感じ、「協力してもいいか」と思える企業が増えれば、クリエイターも、そして日本のAI映像市場も、もう一回り大きく成長できるでしょう。実際、複数の大手イベント会社の幹部が、「次の一手のために」映画祭を観に来てくれる予定であり、いい流れが起き始めていると感じます。

先ほど、「資本力が低い国や地域でこそAIの利点は大きい」とお伝えしましたが、日本国内も同様で、AIを使いこなせば、孤立無援でいる1個人が東京などを通らず、地方からでも全世界に直接発信でき、人生の可能性を一気に広げられるはず。私たちは、そういうクリエイターたちのハブのような存在になれればと考えています。