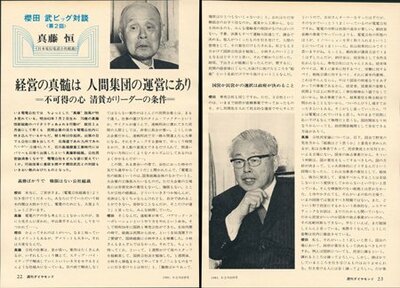

「週刊ダイヤモンド」1981年5月2・9日合併号に掲載されたのは、元日清紡績社長で「財界四天王」の一人、櫻田武(1904年3月17日~1985年4月29日)と、石川島播磨重工業(現IHI)社長から日本電信電話公社(現NTT)総裁に就任したばかりの真藤恒(1910年7月2日~2003年1月26日)の対談である。テーマは、電電公社の運営、公社民営論、日米経済摩擦、そして経営の本質にまで及んでいる。

81年当時、日本は高度成長を終えて安定成長から成熟期へ移行しつつあり、日米間では自動車・鉄鋼・半導体を巡る摩擦が激化していた。「民営化」「国際競争力」「リーダーシップ」が同時に問われる転換点にあったといえる。鈴木善幸内閣の下では、経団連名誉会長の土光敏夫が率いる第2次臨時行政調査会(第2次臨調)が発足し、日本国有鉄道(国鉄)・電電公社・日本専売公社(専売公社)の改革が大きな政治課題となっていた。

“ドクター合理化”の異名を取った真藤は、その後電電公社の民営化を主導し、185年4月の日本電信電話(NTT)発足に伴い初代社長へ就任することになる。しかし総裁就任直後のこの対談では、公社制度について「交渉責任はあるが決定権がない」という歪な仕組みに戸惑いを見せつつ、「国営か民営かは政府が決めることであり、当事者が軽々しく賛否を述べるべきではない」と慎重な姿勢を示していた。櫻田も「政治が責任を持つべきだ」と応じ、現場トップが軽率に旗を振らないことの重要性を確認している。この態度は、後のNTT民営化論議に一つの基準を与えたともいえる。

対談の後半では、経営哲学へと話題が移る。2人は「経営とは人間集団の運営である」との認識で一致。櫻田は戦後の大変革を生き抜いた経験から「人間を大事にし、知的水準を高め、リーダーシップの下に協力体制を築くことが肝要」と語り、真藤も「清貧こそ経営者の条件」と応じている。バブル経済へと突き進む直前の時代にあって、組織とリーダーの在り方に警鐘を鳴らしている。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

81年当時、日本は高度成長を終えて安定成長から成熟期へ移行しつつあり、日米間では自動車・鉄鋼・半導体を巡る摩擦が激化していた。「民営化」「国際競争力」「リーダーシップ」が同時に問われる転換点にあったといえる。鈴木善幸内閣の下では、経団連名誉会長の土光敏夫が率いる第2次臨時行政調査会(第2次臨調)が発足し、日本国有鉄道(国鉄)・電電公社・日本専売公社(専売公社)の改革が大きな政治課題となっていた。

“ドクター合理化”の異名を取った真藤は、その後電電公社の民営化を主導し、185年4月の日本電信電話(NTT)発足に伴い初代社長へ就任することになる。しかし総裁就任直後のこの対談では、公社制度について「交渉責任はあるが決定権がない」という歪な仕組みに戸惑いを見せつつ、「国営か民営かは政府が決めることであり、当事者が軽々しく賛否を述べるべきではない」と慎重な姿勢を示していた。櫻田も「政治が責任を持つべきだ」と応じ、現場トップが軽率に旗を振らないことの重要性を確認している。この態度は、後のNTT民営化論議に一つの基準を与えたともいえる。

対談の後半では、経営哲学へと話題が移る。2人は「経営とは人間集団の運営である」との認識で一致。櫻田は戦後の大変革を生き抜いた経験から「人間を大事にし、知的水準を高め、リーダーシップの下に協力体制を築くことが肝要」と語り、真藤も「清貧こそ経営者の条件」と応じている。バブル経済へと突き進む直前の時代にあって、組織とリーダーの在り方に警鐘を鳴らしている。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

公社の総裁というのは

義務ばかりで権限はない

1981年5月2・9日合併号より

1981年5月2・9日合併号より

櫻田 本当に、ご苦労さま。(電電公社総裁を)よう引き受けてくださった。あなたに出ていただいて鈴木内閣は大助かりだし、電電のためにも、大変よろしゅうございます。

真藤 電電のデの字も考えたことなかったのが、急に土光さんに言われ、中山素平(日本興業銀行〈現みずほ銀行〉相談役)さんにも、尻をつつかれて……。

櫻田 かえってそれの方がいい。なまじ知っているとメリットもあるが、デメリットも大きい。それは大変なもんだ。

真藤 公社の仕事は、息が長い。案件はたくさんあるが、いずれもじっくり構えて、ステップ・バイ・ステップで解決していくといういき方をせざるを得んような仕組みになっている。目の前で解決しなくてはならない案件がほとんどの民間企業とは、まるで違う。仕事の運び方のタイム・ファクターというか、サイクルが違うんで、速戦即決に慣れてきた民間の人間としては、非常に具合が悪い。