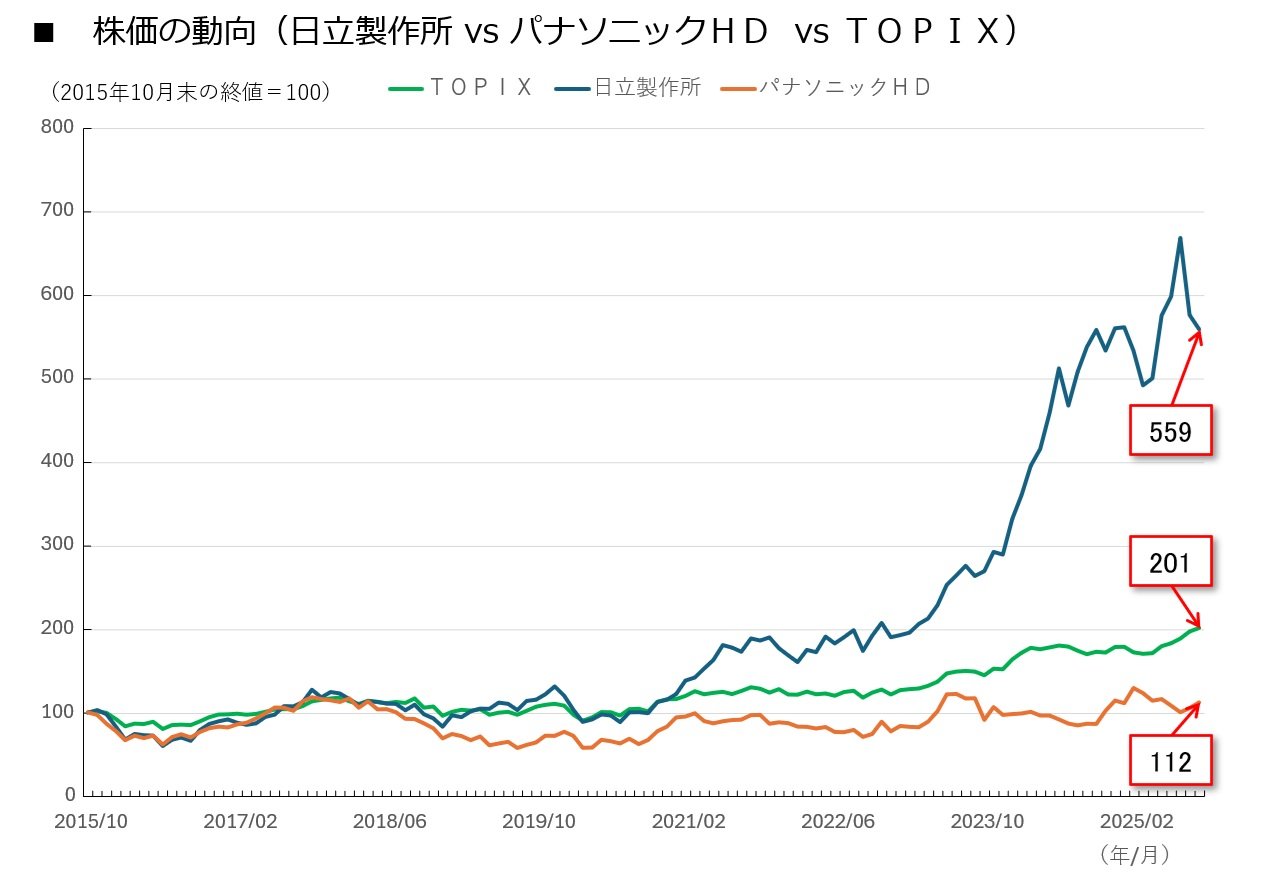

上の図は、15年10月から25年9月までの10年間における日立製作所、パナソニックHDの株価、そしてTOPIXについて、15年10月末の終値を100としてその推移を比較したものだ。

これによれば、日立製作所とパナソニックHDの株価は20年ごろから差が開き始めていることが読み取れる。15年10月末と比較すると、25年9月末の日立製作所の株価は約5.6倍となっているのに対し、パナソニックHDでは約1.1倍にとどまっている。

これは、TOPIXの約2.0倍にも及ばない水準だ。なぜ、株価においてここまで差が開いてしまったのか。

以前、この連載で両社を取り上げた際(『減収減益の日立が最高益のパナソニックに株価で大差をつけた「決定的な理由」』を参照)には、主にキャッシュ・フローと株主還元方針の観点から両社の株価に差がついた理由を分析したが、今回は両社の安全性、効率性、成長性、収益性といった会計指標の分析(財務分析)を通じて、両社の事業構造改革が会計指標にどのような影響を与え、それがどのように両社の株式市場からの評価につながっているのか、そしてパナソニックHDが黒字にもかかわらず大型リストラに踏み切った理由は何なのか、といった点について解説することにしよう。

なお、財務分析を行っていく際には、会計指標の数値の動きから、実際のビジネスでどのようなことが起きているのかをイメージし、その仮説を立てることが重要だ。

そこで今回は、各指標の動きからどのような仮説を立てられるのかという視点を意識しながら、会計指標を読み解いていく。

「3つの指標」の推移をチェック

日立が進めた変革とは?

まずは、「成長性指標」から分析していこう。

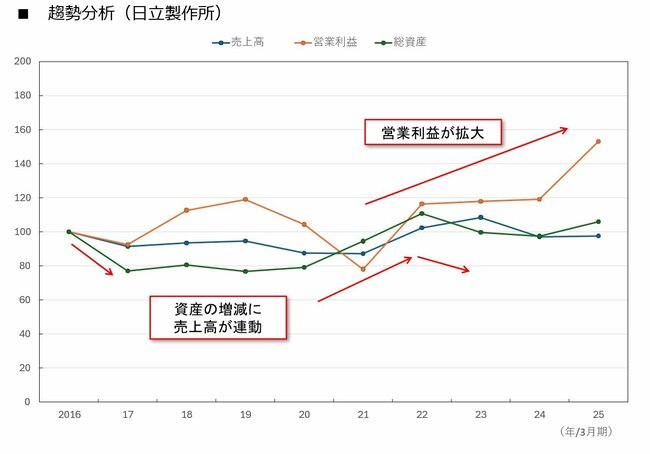

次の図は、日立製作所における16年3月期の売上高、営業利益、総資産を100として、その後25年3月期までに各々がどのように推移したのかをまとめたものだ。こうした分析を、「趨勢(すうせい)分析」と呼ぶ。

これによれば、日立製作所の売上高と総資産がある程度連動した動きになっていることが読み取れる。

17年3月期には売上高と総資産の双方が減少した後、21年3月期、22年3月期と総資産が増加したのに併せて22年3月期、23年3月期には売上高が増加している。そして、23年3月期に総資産が減少すると、24年3月期には売上高が減少する、というように、総資産が増加、減少したあとに、後追い的に売上高が連動していることがわかる。