積読は増えるのに、読む時間はない。要約で“わかった気”になっている。「本を読まなきゃ」といつも焦っている。――そんな息苦しさはありませんか。情報の速さに追い立てられ、あなたの頭が考えるための時間は、足りていますか。

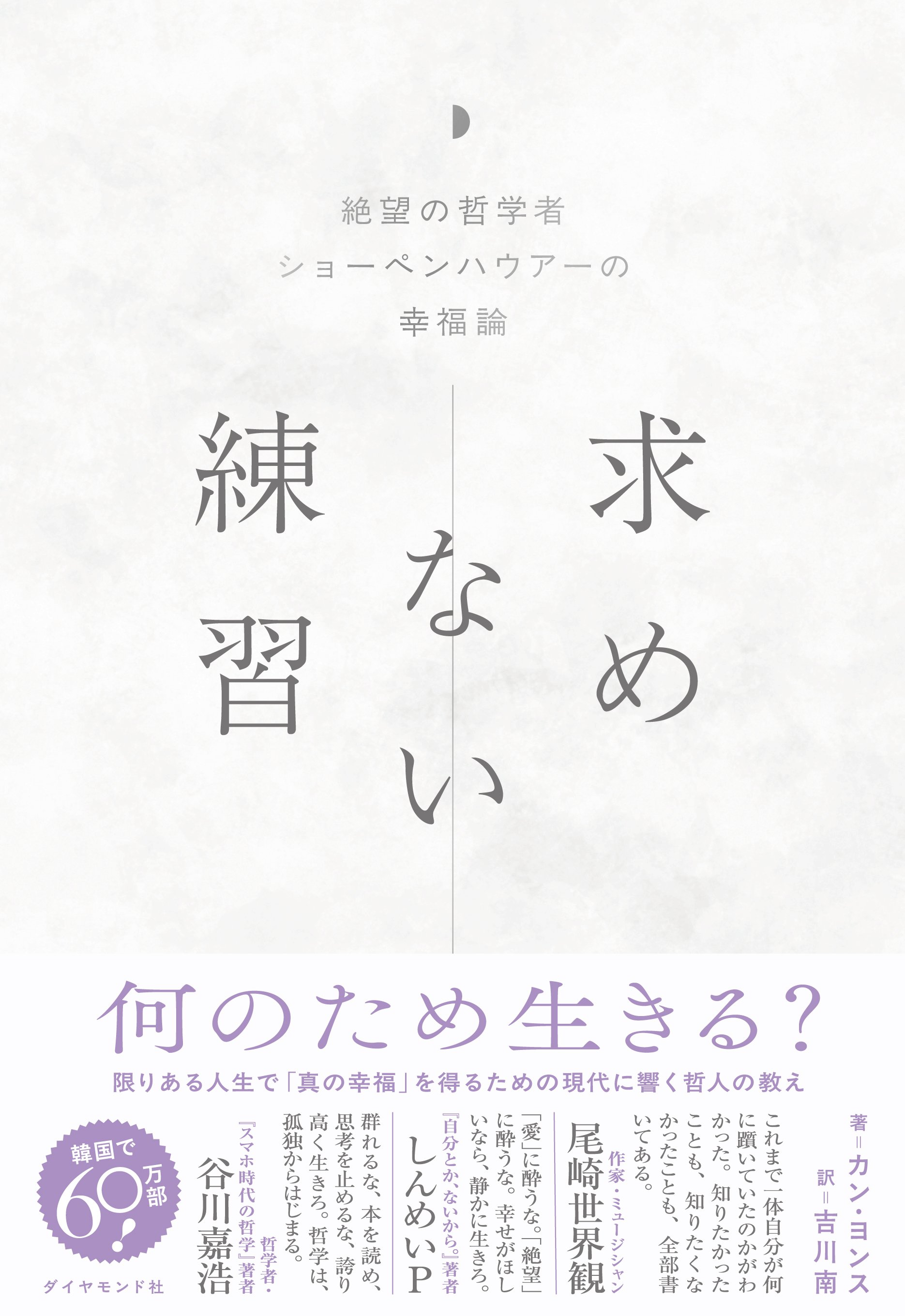

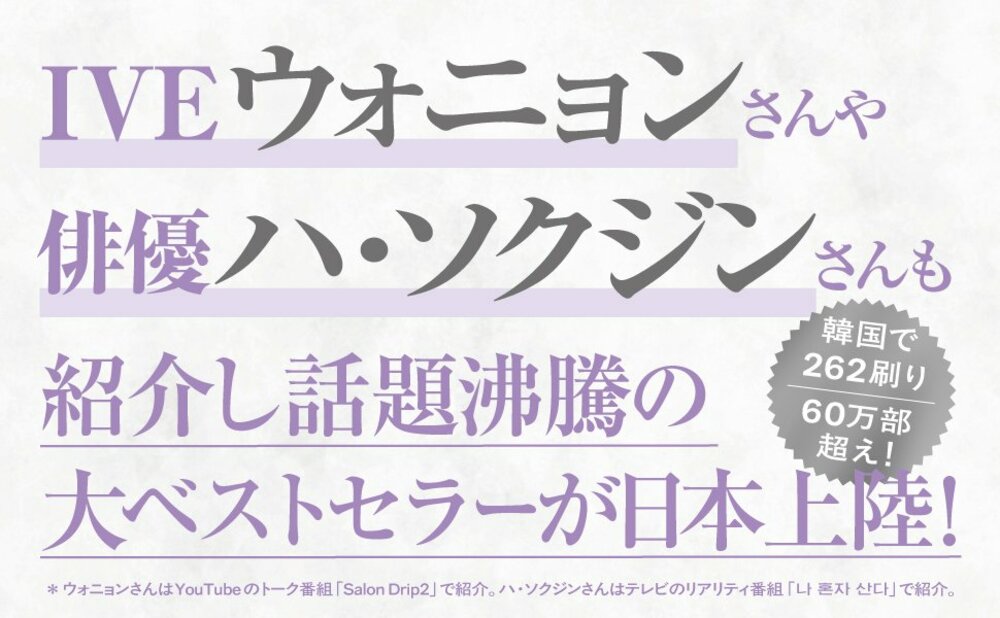

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。

自分の頭で考えないならば、本を読んではいけない

本を読む時間も一緒に買えるのなら、本を買うのはいいことかもしれない。

しかし、人々は大体、本を買うことと、その本の内容を自分のものにすることを混同している。

――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

いまは、いくつかのキーワードをAIに入れるだけで、要約と答えがすぐに出てくる。

便利だが、私たちの考える力は、それに頼るほど細くなる。

ショーペンハウアーは、名声や見栄えのための知識を批判し、洞察のない知識は空虚だと指摘した。

今日の私たちも、知識を「持っているだけ」で満足しやすい。

本を買っただけで賢くなった気がするのは、その最たる例だ。

問題は、他人の考えにそのまま乗ってしまい、自分の頭が動かなくなることにある。

著者の道筋を無批判にたどれば、判断も結論も借り物のままだ。

では、混同を避け、自分のものにするにはどうするか。

読む前に、その本で知りたい問いを一つだけ書く。

読みながら、重要だと思った箇所を自分の言葉で一行に言い換える。

章の終わりで、賛成と疑問を一つずつ挙げる。

読み終えたら、明日やってみることを一つだけ決める。

この手順は、要約の受け取りではなく、考えの往復を生む。

また、何冊も並行せず、一冊に区切りをつけてから次へ進む。

AIの要約は、道案内にはなるが、思考そのものにはならない。

スマホの通知を切り、三十分だけでもページに集中する。

静かな時間があってはじめて、知識は経験に結びつく。

自分の考えが貧しいまま他人の文を浴びるのは危うい。

だから先に、自分の仮説を小さく立てる。

外したら直せばよいし、当たれば確信が育つ。

私たちが欲しいのは蔵書ではなく、判断の筋力だ。

それは本を買う瞬間ではなく、沈黙の読書と思考の反復でしか鍛えられない。

(本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました)