他社との仕事がなぜか進まない。相手の動きが鈍く、熱量も続かない。そんな事態を避けるために、仕事ができる人が避けていることがあります。それは、いきなり“取引関係”を迫ること。それでは、相手の自由度が失われ、共創の芽がしぼんでしまいます。仕事ができる人は、まずは“ゆるいつながり”で、同じ景色を見るところからスタートさせます。

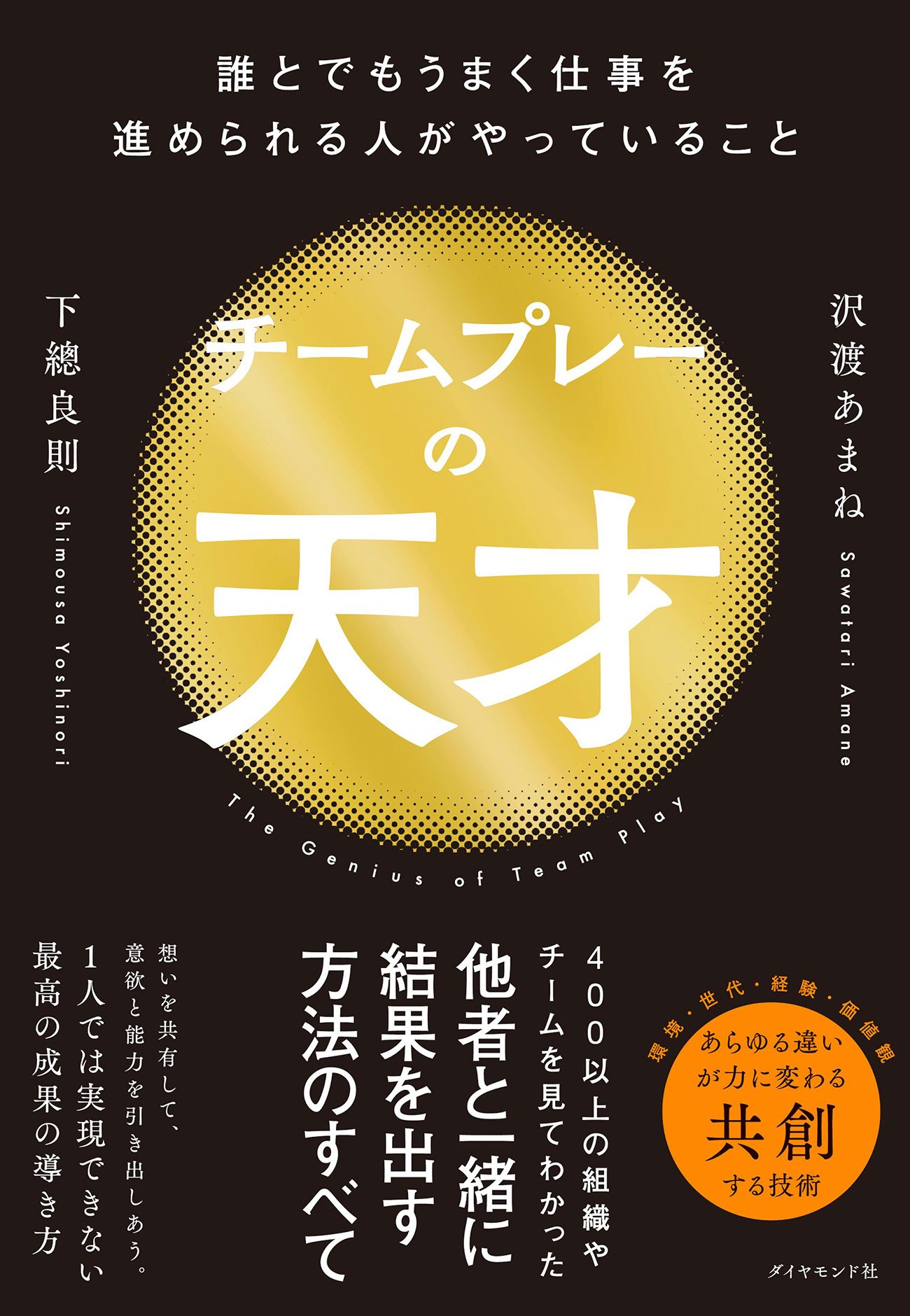

では、どうすればその関係性を作れるのか? 400以上のチームを支援してきた組織開発の専門家が、「誰とでもうまく仕事を進められる人」がやっていることをまとめた書籍『チームプレーの天才』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊)から、そのコツを紹介します。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

社外の仕事仲間の「やる気」を奪う行為

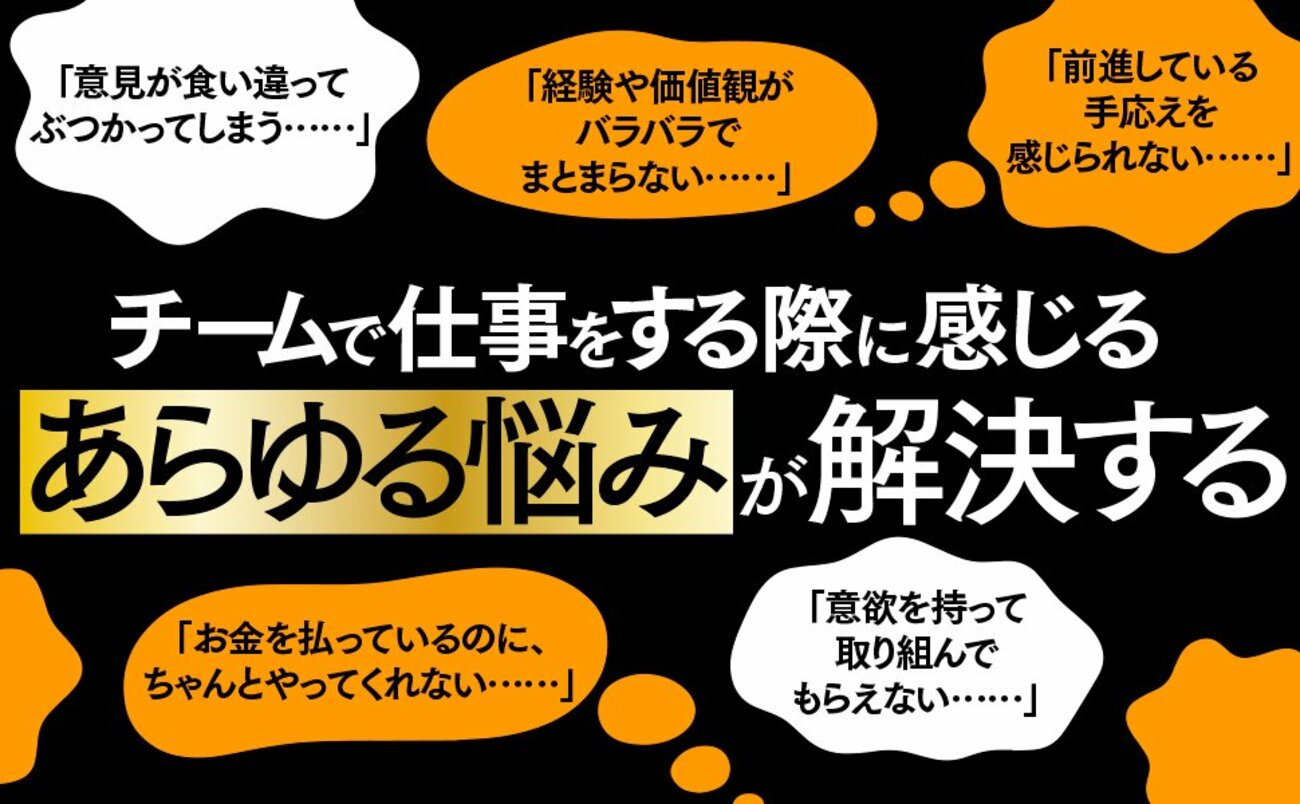

共創活動は多分に「やってみないとわからない」「目に見えにくい」無形の価値や文化を創出する所作を伴います。

社外の人たちとプロジェクトや事業を進める際、「つながり方」「契約の仕方」なども柔軟性をもって対応していきたいところです。

いきなり重厚な契約の締結を要求する企業もありますが、取引の関係では進みにくい場合もあります。

「乙は甲への成果物を期日までに報告書とともに納品し、甲は期日までに検収を行うこと」などと言われると、なんとも動きにくい面も。

また従来の契約形態では、発注者と受注者、元請けと下請けの関係になりがちです。

大組織であれば契約の締結に時間もかかり、それが相手の共創の動機を削ぎがちです。

従来の商慣習や契約形態にも多様性を求めて、いきなり取引の関係から始めないスタイルや、ライトに対価を支払える方法も模索したいところです。

「ゆるいつながり」から始める

そこで注目したいのが「コミュニティ」です。

数年前にバズワード的に普及したコミュニティという概念は、いまや普遍的な場として定着しました。

近年も様々なコミュニティが立ち上がり、参加者同士が取引関係のない状態で、あるいは取引の前段階の関係構築を行う場として機能しています。

コミュニティそのものが様々なステークホルダーが集う共創の場でもあり、活用しない手はありません。

地域コミュニティ、業界コミュニティ、読書会コミュニティ、あるいは企業内の社内コミュニティなど、バリエーションも豊富です。

私も「あいしずHR」(愛知県豊橋市)や「越境学習の聖地・浜松(ハマエツ)」(静岡県浜松市)など、地域×組織開発、地域×学びのコミュニティを複数運営しています。

コミュニティ活動が初期の接点となり、そこから取引の関係で仕事をするようになった企業もありますし、スピンオフで別の共創活動も多数生まれています。

「契約」を超えた「つながり」をつくるために

いきなり社外の人たちとのコミュニティをつくるのはハードルが高ければ、まずは社内コミュニティ(オンラインコミュニティも要検討)から立ち上げて、参画してもらうのもいいでしょう。

または、すでにある社外コミュニティにあなた(たち)が参画してみることも検討してみましょう。

そうして、他者や他社との取引関係ではない世界に小さく「越境」してみる。

仲間(チームメンバーや他社の協力者たち)と同じ景色を一緒に見る、体験する。

その機会をぜひつくってみてください。

そこから「共創は楽しい」「もっと共創したい」と意欲を高める人もいます。

(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、他者との仕事をラクにする具体的な93の技術を紹介しています)