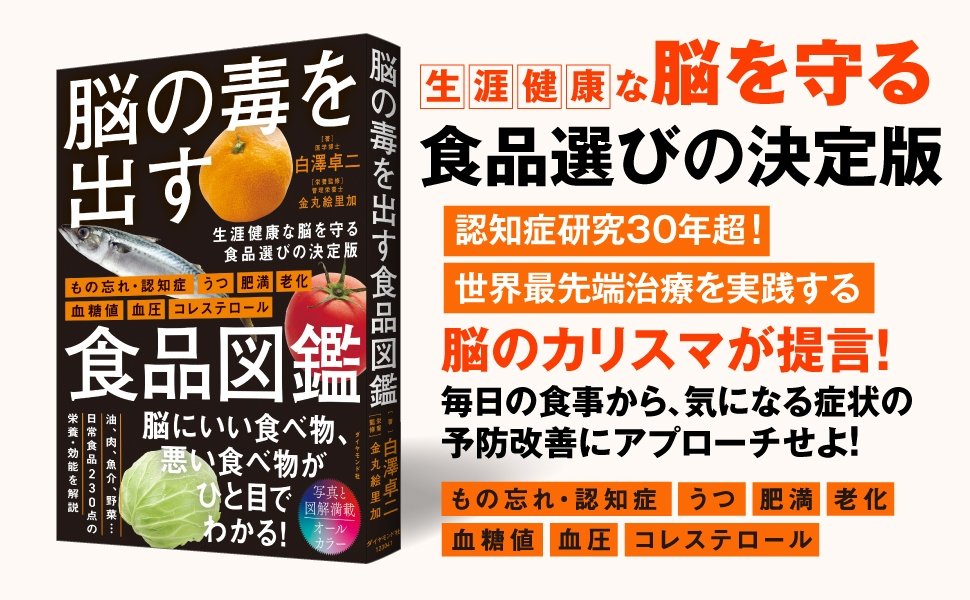

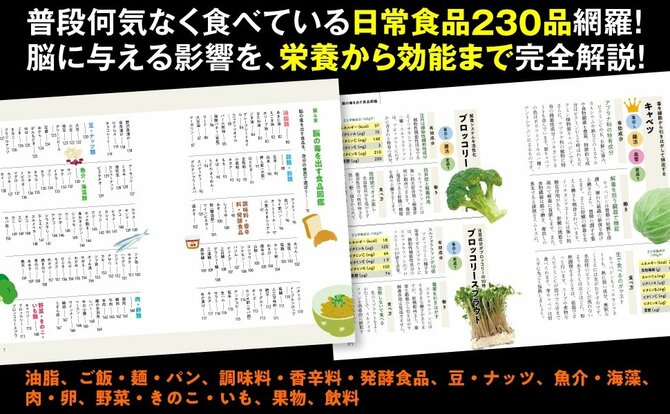

集中力が続かない、もの忘れが増えた――そんな変化を「年齢のせい」と思っていませんか。じつはそれ、“脳にたまった毒”が原因かもしれません。認知症専門医が警鐘を鳴らすのは、日常的に口にする食品が脳の働きをにぶらせる「毒」を生み出しているという事実。『脳の毒を出す食品図鑑』(医学博士・白澤卓二著)では、脳に負担をかける食品と、逆に“脳の毒を出す”食品・メニューを豊富な図解とともに紹介。食事を変えれば、脳はよみがえる――その新常識を解き明かします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

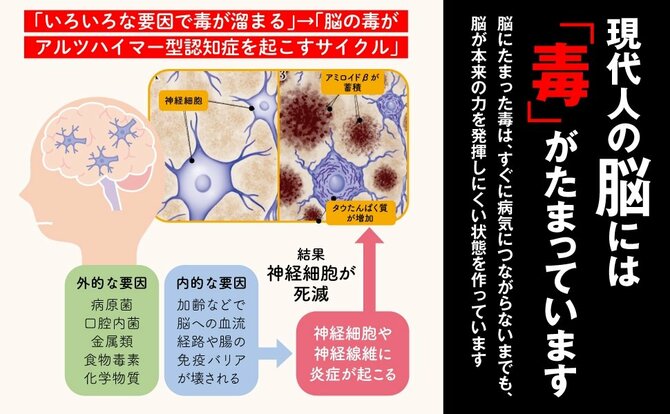

脳に毒がたまると、脳は萎縮する

健康であっても、加齢によって脳には変化が起こります。

一般的には30代くらいから少しずつ脳のシワが深くなり、萎縮が見られます。ただ、少々萎縮したからといって誰もが認知症になるわけではありません。病的に萎縮した場合にのみ認知症となります。

脳の萎縮が起こる原因

脳が萎縮するのは、なぜでしょう。いったい何が失われて縮むのでしょう。

主な原因のひとつに、神経細胞数の減少があります。一説によると、毎日10万個もの神経細胞が失われていきます。これによって脳全体が縮んで小さくなっていくのです。

ただ、神経細胞が失われること以外にも、脳が萎縮する原因があります。

ひとつには、アルコールなどの薬物です。アルコール依存症の人の脳は、若くても、認知症でなくても、萎縮が見られます。

ほかにも、脳の血流低下やストレスなどでも萎縮すると考えられています。

張りめぐらされている脳の神経ネットワーク

人間の脳には、数百億個の神経細胞があるといわれています。そして、その神経細胞は、互いに連携することで、ネットワークを作りあげています。ネットワークを作るためには、神経細胞同士をつなぐものが必要で、その役割をしているのがシナプスです。

このシナプスが、記憶の出力と入力の神経細胞をつなぎ、物を見たとき、どこで、いつ見たのかが結びついて記憶が引きだされるのです。

神経細胞やシナプスが壊されると、記憶が引きだせなくなり、もの忘れが起こります。そして、つながらなくなった神経細胞は、どんどん消えていきます。

神経細胞は年をとっても作られるという情報も

この神経細胞の働きが低下すると、もの忘れや、勘違いが起こります。つながらなくなった神経細胞が消えていけば、症状は悪化します。

しかし、海外の研究では、海馬に神経細胞を新たに作る細胞があり、高齢者の脳でも新生しているという報告もあります。

脳の萎縮が多少見られても、認知症を食い止め、神経ネットワークを活性化させることは不可能ではないのです。

脳は液体に浮かんでいる

脳は、頭蓋骨の内側を、硬膜、くも膜、軟膜という3層の膜におおわれています。

そして、その膜の内側は、脳脊髄液(のうせきずいえき)という液体で満たされています。

脳脊髄液は、脳室と呼ばれる部分で作られ、脳を外部の衝撃から守る働きをしています。

たとえると、水の入ったパックの中に豆腐が浮かんでいるような感じです。脳は、脳脊髄液という液体の中で浮かんでいるのです。

この液体に浮かんでいる脳は、健康な人で、1.2~1.4kgほどの重量があります。脳はとても重いのです。

認知症が進むと脳は縮んでしまう

健康な人と比べると、認知症の人の脳は、全体的に縮んでいます。そして、あちこちに空洞も見られます。

頭蓋骨とのすき間が広がり、脳のシワも太く深くなって、脳全体が縮んでしまうのです。

脳の重さが500gも減る!

ピンと来ないかもしれませんが、脳が小さくなるわけなので、重量も減ります。

実際に認知症になった人では、脳の重量は1kg以下になってしまいます。健康な人に比べて、500g近くも軽くなるのですから、それは働きも悪くなるというものでしょう。

ただし、あきらめる必要はありません。脳の毒を出す方法を実践すれば、脳の萎縮を防ぐことはできます。

※本稿は『脳の毒を出す食品図鑑』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。