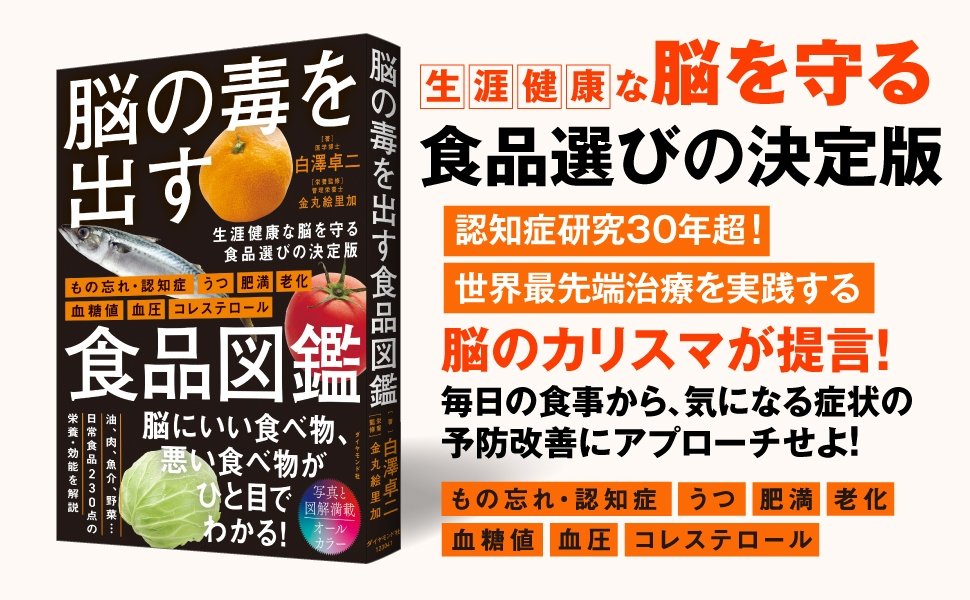

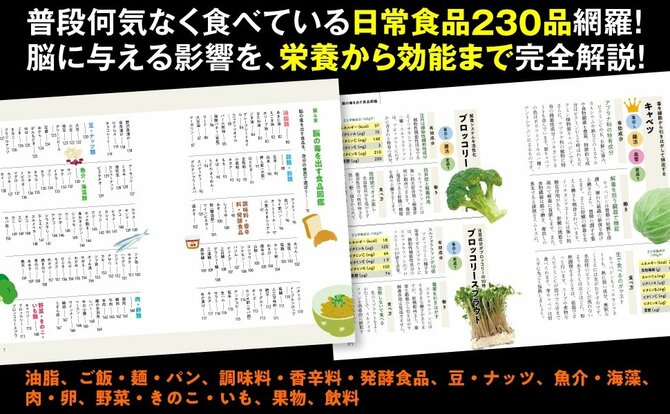

集中力が続かない、もの忘れが増えた――そんな変化を「年齢のせい」と思っていませんか。じつはそれ、“脳にたまった毒”が原因かもしれません。認知症専門医が警鐘を鳴らすのは、日常的に口にする食品が脳の働きをにぶらせる「毒」を生み出しているという事実。『脳の毒を出す食品図鑑』(医学博士・白澤卓二著)では、脳に負担をかける食品と、逆に“脳の毒を出す”食品・メニューを豊富な図解とともに紹介。食事を変えれば、脳はよみがえる――その新常識を解き明かします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

脳の毒は長い時間をかけて広がっていく

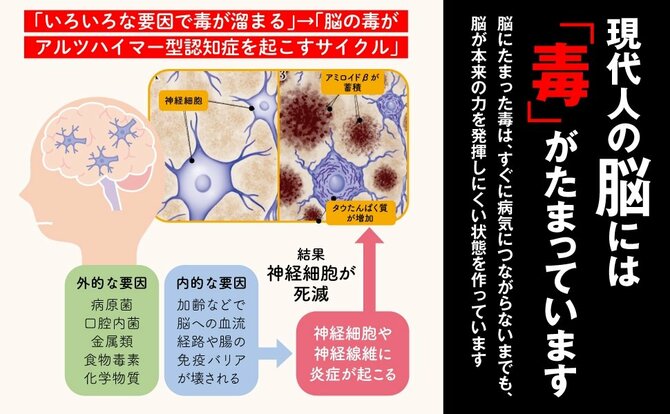

脳の毒はどのような経過を経てたまっていくのでしょうか。

じつは、認知症と診断される、はるか20~30年前から、アミロイドβはたまりはじめているのです。

仮に80歳で「認知症です」と診断されたとします。

その人は50~60歳のころから脳の毒がたまり始めていたことになります。そのころには、まだもの忘れも自覚していないかもしれません。

アミロイドβがたまりはじめてから数年後には、タウたんぱく質が神経を少しずつ傷つけていきます。そうなると、数年後には脳が萎縮しはじめ、認知機能が低下。

長い年月をかけてようやく認知症と診断されるというわけです。

軽度認知障害(MCI)とは?

アミロイドβは長い時間をかけてたまるため、無症状でも、脳には変化が起きているということです。

そして、認知症初期の段階を軽度認知障害(MCI)といいます。記憶力や注意力などに低下はみられるものの、日常生活には支障がなく、健常と認知症の中間に位置する状態です。

近年、この時期に服用すると症状がよくなるという薬が出ていますが、その効果はまだわかっていません。

認知症は人間だけの病気

認知症は人間だけがかかる病気です。「犬や猫にも認知症はある」という方はいますが、それは人間の認知症とは少し違うと考えています。

人間は、多くのことを記憶し、会話をし、感情表現ができる、脳が最も進化した生き物です。その脳は、宇宙にたとえられるほど広大で複雑です。そのため、今も解明されていないことがたくさんあります。

脳の仕組みと構造

脳の中で、毒がたまる場所には順番があります。その順番についてお話しするには、脳の仕組みと働きに触れておく必要があります。

脳は、人間の生命を司る大切な臓器で、「大脳」「小脳」「脳幹」に分けられます。毒がたまるのは、主に大脳です。

大脳は、神経細胞(ニューロン)の細胞が集まっていて、思考や決断など、知的な働きをしています。ちなみに、小脳は、運動や平衡感覚の調整を、脳幹は、呼吸など、生命維持に欠かせない働きをしています。

大脳は脳の80%以上を占めていて、全体に大きなシワのようなものがあります。中央には脳梁(のうりょう)という溝があり、これによって左右に分かれています。

そして、大脳全体は「前頭葉」「頭頂葉」「側頭葉」「後頭葉」という4つの葉に区分され、脳の中央奥には、「海馬」があります。

前頭葉は、運動、記憶、判断、言語機能など、人間らしい思考や行動を担っています。頭頂葉は、感覚機能、読み・書き、計算などを、側頭葉は、記憶、聴覚情報処理、言語理解などを担います。そして、後頭部に位置する後頭葉は、視覚情報の処理を担当します。

脳の奥にある海馬は、記憶の司令塔ともいわれ、新しい記憶はまずここに入ります。そして海馬からほかの部分に移動して、記憶が定着します。

とっさの計算ができず、お札ばかり出して小銭がたまる

さて、いよいよ脳の毒がたまる順番のお話です。最初にたまるのは、頭頂葉からです。

たとえば、財布の中に小銭がいっぱいになっていたら注意が必要です。会計時にとっさの計算ができず、お札ばかり出して、小銭がたまってしまうのです。

この小さな異変は、頭頂葉に毒がたまっている証拠。そして、頭頂葉に毒がいっぱいになってくると、側頭葉や海馬、前頭葉にも毒は広がっていきます。

ただ、脳の毒は長い年月をかけてたまっていくので、脳全体、後頭葉までたまることはほとんどありません。

※本稿は『脳の毒を出す食品図鑑』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。