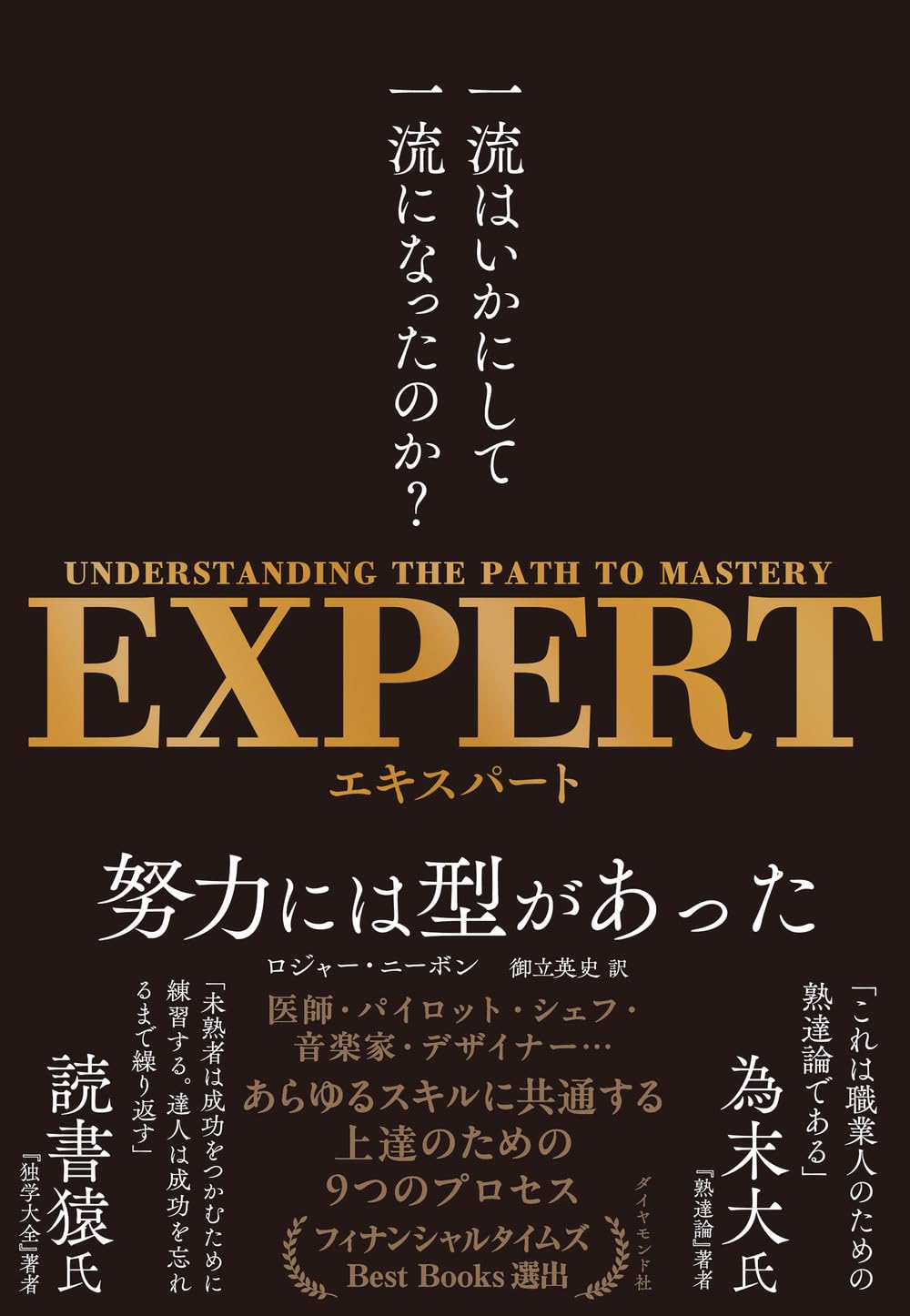

『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回はずば抜けて仕事ができる新入社員が考えていることについて『EXPERT』の内容を元にお届けします。(構成/ダイヤモンド社・森遥香)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

一流がたどった「最初の一年」

新入社員として働き始めたとき、まず“自分の存在意義が見えなくなる”という壁にぶつかります。任されるのは誰もやりたがらない雑務ばかりで、何のためにそれをしているのかも、組織全体の中で自分がどんな役割を担っているのかもわかりません。気づけば一日が過ぎ、同じような作業がまた翌日も続いていきます。

『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』の著者ロジャー・二ーボンも、まったく同じ地点からキャリアを始めたと書いています。

『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』p.87より

この“やり切るしかないフェーズ”を、できる新入社員はただの雑務だとは思いません。むしろこの時間こそ、専門家としての感覚を身につけるための「準備期間」だと理解しています。すぐには成果につながらなくても、場の空気を吸い込み、先輩の手つきや判断を観察しながら、少しずつ自分の中に“プロの所作”が染み込んでいくことを知っているのです。

先輩の医師から言われた一言

しかし、そう割り切れない新人も多くいます。どこにも結びつかない作業をただ続けるうちに、「歯車の一部になったようだ」と感じることさえあります。著者自身も、研修医として働き始めた当時、まさにその感覚を抱いていました。そんなとき、先輩の医師からこう言われたそうです。

『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』p.87より

一見、突き放すような言葉に見えます。しかしこの言葉に込められているのは、「何もできない代わりに、何でも吸収できる」という真理です。意味がないように見える仕事を前にしても、できる人は“意味が隠れている”と考える。雑務の中にある学びが後々の専門性の土台になると知っているからです。

新人の仕事の本質は、“価値のない仕事をこなすこと”ではありません。“価値が見えていない仕事の中から、自分で価値を見つけること”なのです。ここに気づける人は、一年後に驚くほど成長しています。

自分の存在が組織のどこに接続するのかわからなくても、目の前の仕事を雑に扱わず、観察し、吸収し、考え抜く。その姿勢が、専門家としての未来を形づくる第一歩になります。

(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』を元にした記事です。)