量子コンピュータが私たちの未来を変える日は実はすぐそこまで来ている。

そんな今だからこそ、量子コンピュータについて知ることには大きな意味がある。単なる専門技術ではなく、これからの世界を理解し、自らの立場でどう関わるかを考えるための「新しい教養」だ。

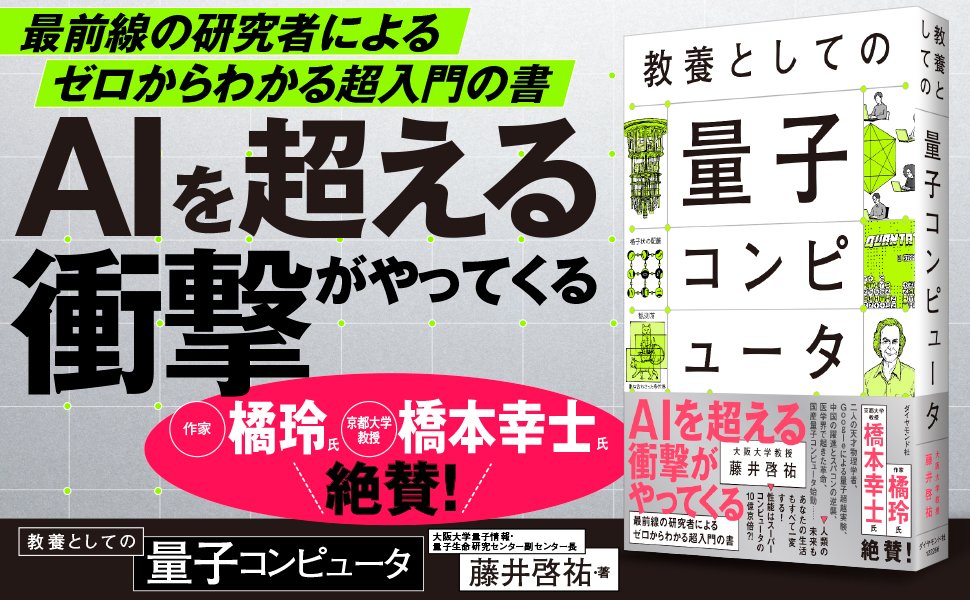

『教養としての量子コンピュータ』では、最前線で研究を牽引する大阪大学教授の藤井啓祐氏が、物理学、情報科学、ビジネスの視点から、量子コンピュータをわかりやすく、かつ面白く伝えている。今回は金融業界と量子コンピュータについて抜粋してお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

金融業界の課題

金融工学の世界では、株式や債券など数多くの商品を組み合わせる(ポートフォリオ)ことで、リスクを分散しながらリターンの最大化を狙う「ポートフォリオ最適化」が古くからのテーマだ。

近年では、スペインの銀行であるビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行(BBVA)が量子アニーリングを利用し、一定のリスク水準を保ちつつ高いリターンを目指す研究を進めており、実際に小規模ながら量子マシンを用いてポートフォリオを構築した事例も報告されている。

これにより、いままでの経験的手法を用いた場合よりも、短時間で良い候補を見つけられる可能性があり、リスク管理の高度化や取引戦略の迅速化につながると期待される。

また、金融分野では、デリバティブ商品の評価や、リスクの算出にあたって膨大な数の確率的なシミュレーションを行う必要がある。

デリバティブ商品とは、株式や債券、為替などの金融資産の価格を基に価値が決まる「派生商品」で、先物取引やオプション取引などが代表例である。

また、モンテカルロ法と呼ばれる手法では、将来の市場の動きを仮定しながら、繰り返しシミュレーションを行うことでリスクや価格を予測する。

真夜中のシミュレーション

そのため、大手銀行や証券会社では、顧客ごとの多様なポートフォリオや膨大な取引量に対応するため、通常のデスクトップパソコンとは比べ物にならない計算資源を投入している。

なかには、数千~数万のCPUを連携させて一体の高性能マシンのように動かす「ハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)クラスター」を運用している事例も珍しくない。

たとえば、ある欧米の大手投資銀行では、為替・金利・株式など多様な資産に関するデリバティブ商品をまとめて評価するため、毎晩、数億~数十億回におよぶシミュレーションを行っているといわれている。

この作業は夜間に一斉に実行し、リスク指標をできるだけ早く算出する必要がある。

そのため、何台ものサーバーをまとめて動かす「並列処理」と呼ばれる方法で、時間短縮が図られているのだ。

量子コンピュータは金融業界を救えるか?

それでも、取引量の増加やデリバティブ商品の複雑化によってシミュレーションの負荷は増大している。

必要とされる計算の回数(サンプル数)も膨大になり、計算にかかる資金も時間もかさんでいる。

あまりに計算が膨大になると、夜間の処理が翌朝の取引開始までに終わらないリスクもある。

そのため、多くの金融機関は限られた「計算に使える時間」のなかで、いかに最大限に効率よく処理するかに苦心している。

このように、既存の複数のコンピュータを連携させて高性能な処理を行うシステムに、多大な計算力を投入してようやく実現できているのが、大規模モンテカルロ計算だ。

こうした計算に対して、量子コンピュータがどれほどの高速化をもたらせるかは、金融業界にとって極めて重要なトピックとなっている。

(本稿は『教養としての量子コンピュータ』から一部抜粋・編集したものです。)