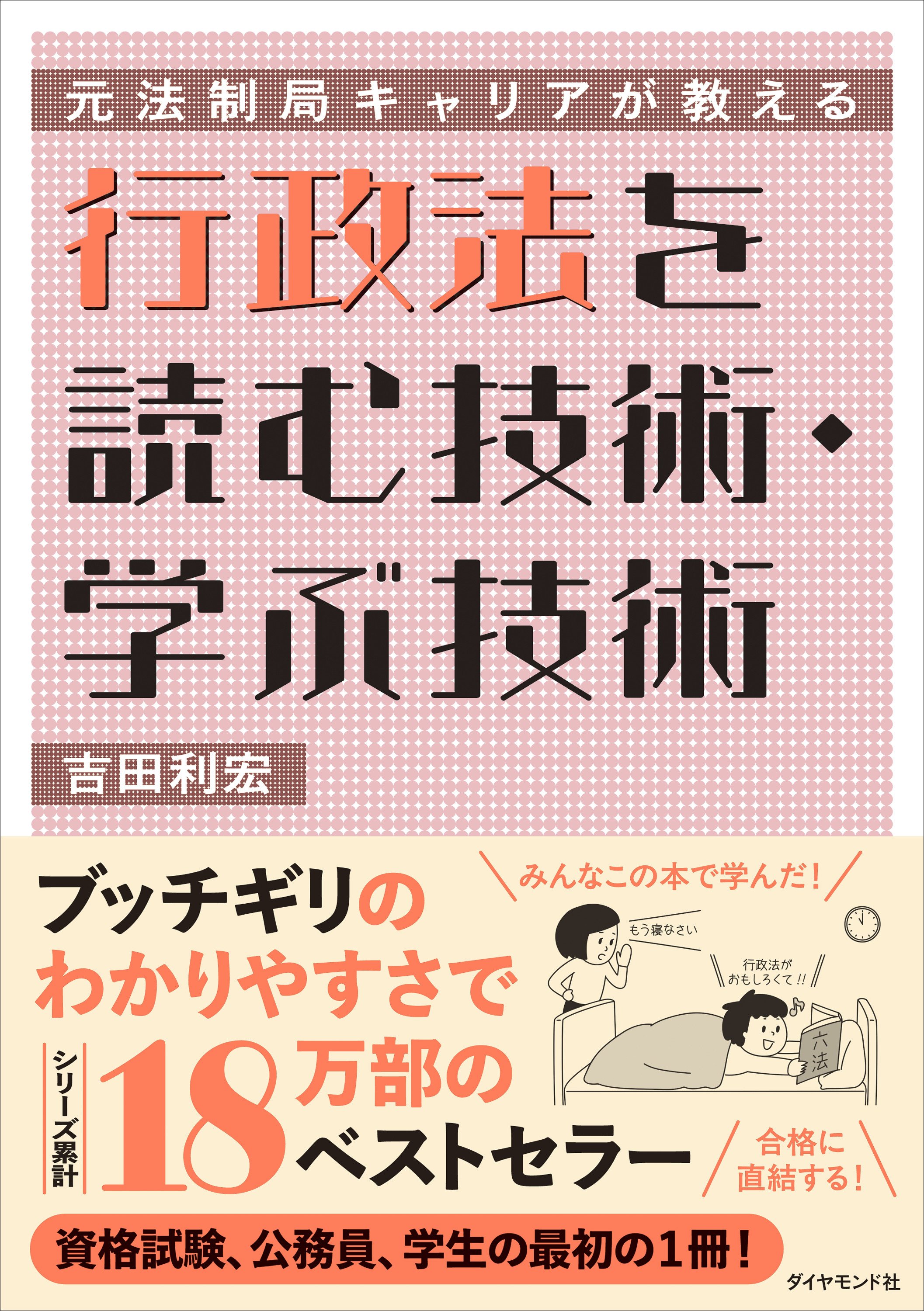

累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されました。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この記事では、「行政法をマスターするための1つのポイント」について、吉田さんに教えてもらいました。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

行政法攻略のカギは、行政処分を理解すること!

『行政法を読む技術・学ぶ技術』(以下「本書」)でも書きましたが、行政法の多くが行政作用法です。行政作用法というのは、行政が国民に何らかの働きかけをする根拠を定める法律のことです。そして、国民への働きかけのうち、一番強い働きかけがいわゆる「行政処分」です。

行政法を理解するためには、この行政処分への理解がカギとなります。

そもそも行政処分とはどんなものなのか、行政処分にはどんな力があるのか、なぜ行政は行政処分という強い働きかけができるのか、国民が行政処分から逃れるための方法はあるのか……などなど。この行政処分に対する知識は、様々な法律を学ぶ中で必要となってきます。

行政法の性格がわかれば、面白く読めるようになる!

魚好きの人はヒラメを食べながら「ヒラメの目はカレイの逆側についている」なんて豆知識を披露してくれたりします。しかし、カレイの目が右側に偏ってついていることを知らないとこの豆知識は生かせません(「左ヒラメに右カレイ」なんて言葉があるそうです)。

同じように「行政指導は行政処分の前段階になされる場合が多いもの」との説明があっても、行政処分に「一方的に押し付ける」性格があることを理解できていないとなんだかピンときません。

法律の勉強をする場合、まずは民法からということが多いかもしれません。大学でも、ビジネスシーンでも、まずは民法からというのが常だと思います。契約を思い浮かべると分かりやすいですが、民法は「対等な者どうし、自分たちの意思で決めた」ということをベースにしています。

ところが行政処分は行政が一方的に押し付けるものです。ただ、法律や条例に基づいてなされるわけですが、この法律や条例は私たちの代表(国会や地方議会)が定めたものです。この部分で私たち国民の意思とつながっているわけです。

さらに、許可を取り消そうとするとき、税金を課そうとするときなど様々な行政処分を行うには、根拠となる規定の解釈が問題となります。この解釈を国会や地方議会の意思とズレないようにどうバインドするか(縛るか)という問題があります。

行政立法の考え方や行政手続法をそんな視点から眺められると、もうパーフェクトです。本書でも、行政処分に関する記述、特に注意して読み進めてみてください。