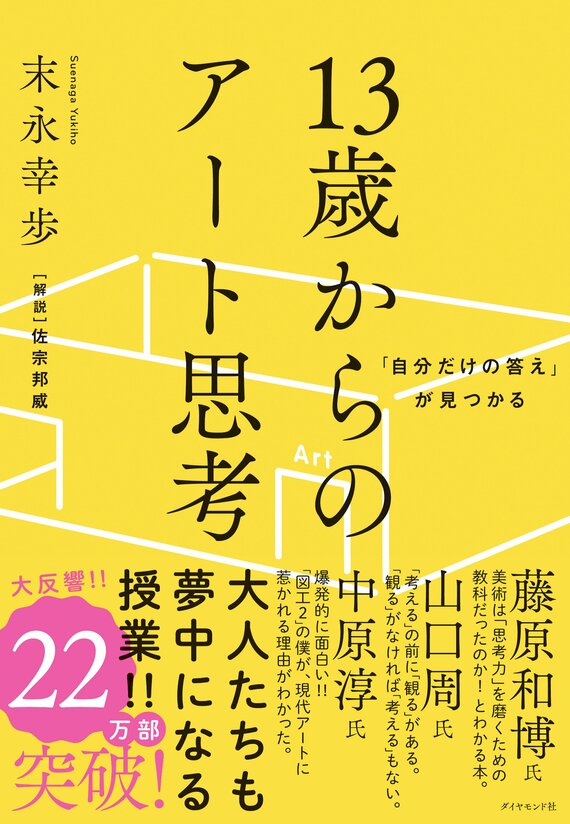

情報に溢れ、変化が激しく、もはや当たり前に普通に発想したのでは、うまくいくことが難しくなってしまっている時代。求められているのは、これまでにない新しい発想だ。そんな中で注目を浴びているのが、アート思考。「自分のものの見方」を持つための考え方だ。それを極めてわかりやすく記した1冊が、『13歳からのアート思考』。現役の美術教師が「美術って、本当はそうだったのか」と生徒たちを驚かせた授業の中身とは?

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「自分なりの答え」をつくる過程を体験する

「ビジネスだろうと学問だろうと人生だろうと、こうして「自分のものの見方」を持てる人こそが、結果を出したり、幸せを手にしたりしているのではないでしょうか?」

そんなフレーズが強く心に残るのが、2020年に刊行され、ロングセラーになっている本書だ。

アーティストは、目に見える作品を生み出す過程で、「自分だけのものの見方」で世界を見つめ、「自分なりの答え」を生み出し、それによって「新たな問い」を生み出すと著者で現役美術教師の末永幸歩氏は記す。

「アート思考」とは、まさにこうした思考プロセスであり、「自分だけの視点」で物事を見て、「自分なりの答え」をつくりだすための作法だ。

多くの人が、学校で「美術」を学んでいるが、本来、学校の「美術」で学ぶべきだったのは、「作品のつくり方」ではなかったと著者はいう。

むしろ、その根本にある「アート的なものの考え方=アート思考」を身につけることこそが「美術」という授業の本来の役割だったのだ。

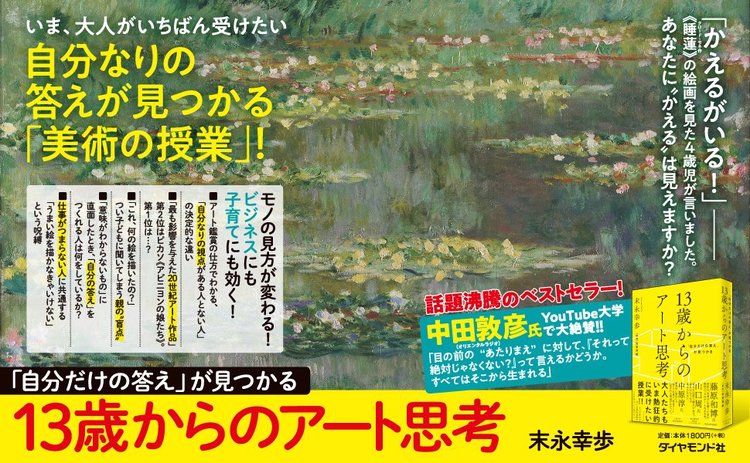

本書は「大人が最優先で学び直すべき科目」である「美術」を、改めて学べる1冊。激動する複雑な現実社会で、いま求められている「自分なりの答え」をつくり出すヒントが詰まっている。

本書のメインコンテンツは、「20世紀に生まれた6つのアート作品」を題材にしながら、「アート思考」の過程を体験していくことだ。作品に触れたり、背景知識を得たりして「教養」を身につけるというものではない。

あたかも学校の授業を受けるように、「アート思考」が学べる。実際に手を動かしたりするエクササイズパートや、たくさんの「問いかけ」も入る。それは「自分なりの答え」をつくる過程を体験することでもある。

下手に見える絵が、なぜ高く評価されるのか

1時間目の授業では、「20世紀のアートを切り開いたアーティスト」と称されるアンリ・マティスの作品が登場する。1905年に発表された《緑のすじのあるマティス夫人の肖像》である。

マティスの今日の評価を生んだ代表作ともいえる作品で、キャンバスのサイズは縦40.5センチ×横32.5センチ。油絵で描かれている。マティスはこの絵で「妻の肖像」を描いたが、いわゆる見えたものを正確に描いた写実的な絵ではない。

作品名の通り、絵の中央には「緑のすじ」が入っている。背景も右側が緑、左側が赤と普通ではない。

この文章を書いている私はまったくの絵の素人だが、これがうまい絵なのか、と問われたら「うまい絵である」とはなかなかいいがたい。

だが、美術館ではこういう絵をよく目にする。なぜ、これが評価されるのか。

果たして「すばらしい!」と思ったでしょうか?

「ヘンなことを言うと笑われそうだ……」と気になるかもしれませんが、まずは率直に見たまま、感じたままの感想を口にしてみましょう。(P.64)

授業では、私と同じような感想を持った生徒は少なくなかったようである。果たしてこれが「20世紀のアートを切り開いたアーティスト」の「代表作」といえるのかと疑わしく思えてくる。

では、なぜマティスはこんなふうに私や生徒に思わせるような絵を描いたのか。それは、西洋絵画の歴史をさらに500年ほどさかのぼる必要があると著者は記す。ルネサンス時代だ。

ルネサンス時代の代表作品といえば、レオナルド・ダ・ヴィンチの《最後の晩餐》に象徴されるような宗教画。また、王侯貴族の肖像画や神話を扱った作品。

そこにアート界の秩序を破壊する「あるもの」が登場する。カメラだ。

カメラの登場によって、「目に映るとおりに世界を描く」というアートのゴールが崩れてしまったのである。

マティスはカメラの登場によって浮き彫りになった「アートにしかできないことは何か?」という疑問に、彼なりの答えを提示したのだ。「目に映るとおりに世界を描く」という目的からアートを解放したのだというのである。

この絵は「うまさ」や「美しさ」から評価されているわけではなかったのだ。そして、「こんなことができるのか」と多くのアーティストたちが気付き始める。

だが、これは一つの解釈だと著者はいう。それ自体が「アート作品の正しい見方」だとは限らない、と。大切なのは「ものの見方」が変わること。

それが、見る人自身の考え方を変えるのだ。

パブロ・ピカソの絵について、説明できるか

2時間目に登場するのは、パブロ・ピカソだ。

天才や巨匠と称され、世界中の人が知るアーティスト。ただ、その不思議な作風に「どうしてこれが天才の絵なの?」と素朴に思ってしまった人も少なくないかもしれない。

紹介される作品は1907年に描かれた《アビニヨンの娘たち》。歴史に残る名作だといわれている。5人の娼婦が描かれているが、いわゆるピカソらしい作風の絵について、著者はこう問いかける。ところで、あなたはこれを「リアルな絵」だと思いますか?

そして、ピカソの絵に生徒から徹底的にダメ出しをしてもらうのである。不思議な絵はツッコミどころ満載。おかしいところを次々に生徒は指摘していく。

実は、ピカソがこの絵を発表したとき、当時のアート界の人たちは「さすが天才の作品だ!」と褒め称えたわけではなかった。それどころか「ひどい絵だ」と非難したのだという。

ではなぜ、この絵が大きく評価されることになるのか。《アビニヨンの娘たち》は、ピカソがこれまでとは違う「リアルさ」を探究した結果として生まれた作品だったのだという。

カメラがこの世に登場したことによって、「目に映るとおりに描く」という従来のゴールが崩れ、「アートにしかできないことは何か」という問いが浮かび上がってきたとき、ピカソは、それまで誰も疑わなかったことに疑問を持つのである。それが「リアルさ」だった。

それまで、リアルな絵を描くための唯一無二の方法は、遠近法だった。しかし、ピカソは子どものような新鮮な目で世界を見つめ直し、「自分なりの答え」を探そうとしたのだと著者は記す。

そうしてたどり着いたのが、「さまざまな視点から認識したものを1つの画面に再構成する」という彼なりの答えでした。(P.120-121)

多視点でとらえたものを再構成するというのが、ピカソがたどり着いた「自分なりの答え」だったのだ。

あの独特の絵は、ピカソが見たリアルなのだ。「リアルさ」は一つだけではない。さまざまな表現があり得るということだ。

3時間目以降には、何が描かれているかわからない絵画作品、便器をモチーフにしたアート作品、有名なアンディ・ウォーホルの作品などが登場する。「評価されている理由」がわかると、「自分なりのものの見方」のヒントが見えてくる。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』(河出書房新社)、『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか』(日経ビジネス人文庫)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。