――退院後はどのような状況でしたか。

ヘルパーさんに定期的に来ていただく体制を整えました。私は研究や仕事が終わってから、主に夕方から夜にかけて介護に当たっていました。母は退院できるまでに回復したので、私は勝手に「これでどんどんよくなる」と思い込んでいました。リハビリして筋力をつけてもらったら、花が大好きな母と一緒に来年はお花見に行けるかなと期待していました。

でも、現実は違いました。筋力が落ちた母は、自宅で一人でいた際、インターホンが鳴ったので、急いで玄関に出ようとして転倒し、手首を骨折してご飯を自分で食べられなくなったり、室内で頭をぶつけて血を流したりと、状態がだんだんと悪くなっていきました。

再入院して退院後は、老人ホームに入所することになりました。危機的状況から回復したのだから、今後は快方に向かうだろうと私は思い込んでいたので、現実とのギャップをなかなか受け入れることができませんでした。

――研究との両立はどのようにされていましたか。

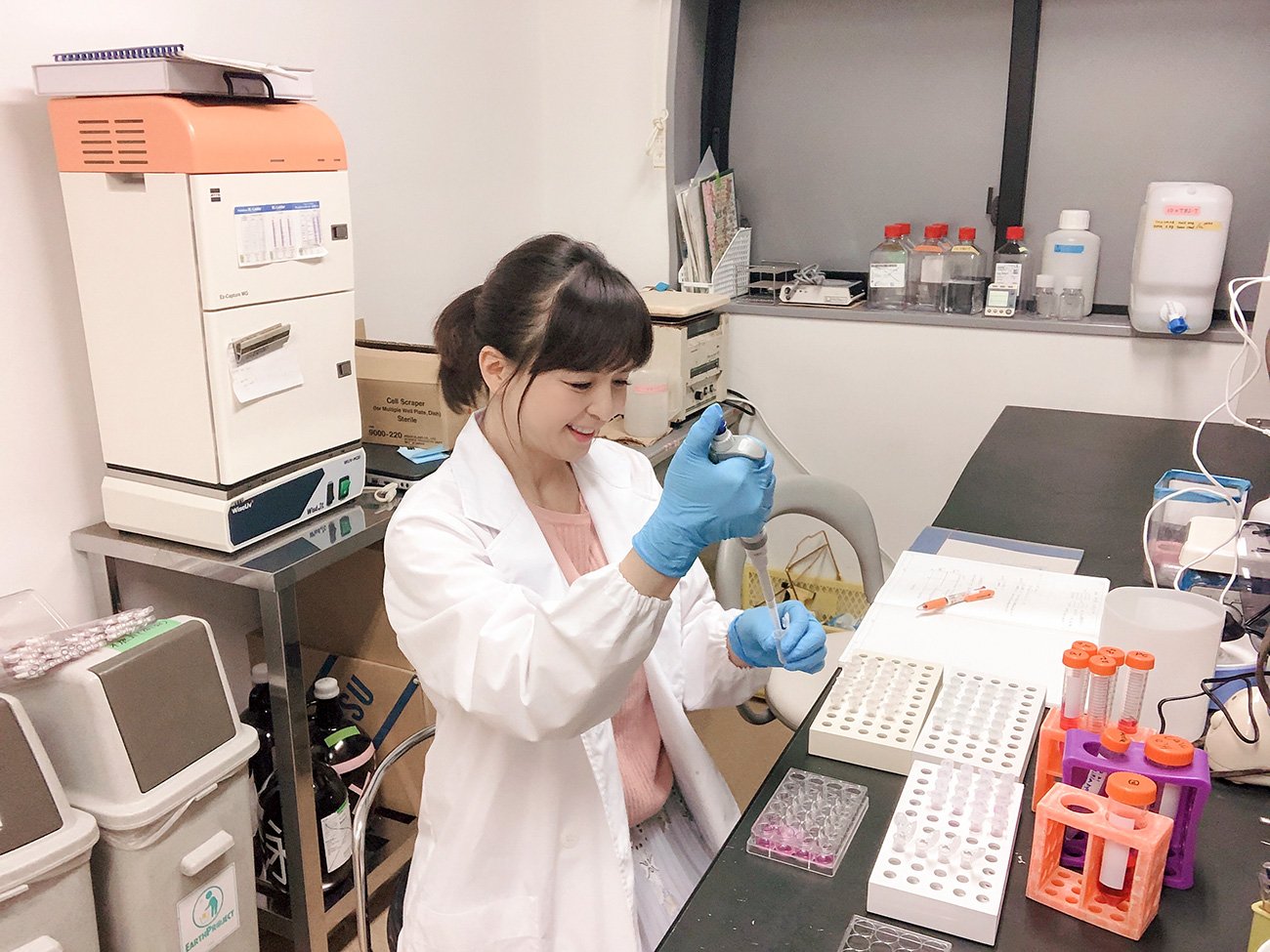

東京大学大学院では細胞培養をしていました。細胞は毎日見ていないと、どんどん育ってしまい、放っておくと死んでしまいます。介護が一通り終わってから、夜中に実験したりなど、時間をずらすことが多かったですね。あまりにも大変なときは一旦細胞培養をやめて凍結させ、落ち着いてからまた再開するということもしていました。

その後、母の症状が悪化して、再入院したり、施設に入ったりした時期は、私ができることは、病院や施設に行ってご飯を食べさせることくらいだったので、自分の時間ができ、実験も再開できました。両立というよりも、どちらかというと母の方に時間を費やすことが多かったと思います。

――辛かったり困ったりしたことはありませんでしたか。

自分の後悔ということになるのですが、母の最初の退院から亡くなるまで、わずか1年でした。先程お話しました通り、体力が回復したら母をお花見に連れていきたいと思っていたのに、かないませんでした。先延ばしにしないで、車椅子を借りて連れていけばよかったと、今でも悔やんでいます。

高齢者は病気になったりした場合、治療を受けても完全に元通りに良くなる可能性は低いと、今では思っています。読者の皆さまには、「親に何かしてあげたいことがあれば、先延ばしにしないで、今できることを今してあげてください」と強くお伝えしたいです。

自分が果たせなかったことについては、正直、今でも乗り越えられていないかもしれません。でも他のいろいろな事象については、あまり深刻にならず、ゲーム感覚で捉えるようにしていました。

例えば母がおむつのパッドを自宅のトイレに流してしまい、トイレを詰まらせてしまったことがありました。夜中に母の家に行ったらトイレから汚物が溢れ出していて、挫けそうになりました。別のときには、絨毯の上で粗相をして、部屋が汚物だらけだったことも。

でも、そんなことがあるたびに、「これは、私がどこまでできるか、神様が挑戦状を送ってきたんだな」と気分を切り替えていました。そして、こうしたことは今後も起こると考え、「毎回悩まずに済むように先手を打とう」と決めました。介護シーツを部屋の床に敷き詰めておいて、同じことがあってもすぐ対処できるようにしたりしたのです。