これまでこの4月から始まった医療改革と来年4月からの介護改革について述べてきたこの連載。前回は、これからの日本においてケア付きの“終の住処”の主役となることが望まれる「サービス付き高齢者向け住宅」の実態について紹介した。

医療と介護の実践の場で最も重要な課題は、「死に時」の見極めだろう。死に場所の選択でもある。医療と介護の最終着地点は死であり、そのイメージを事前に把握しておかないと、医療も介護もスタートできないはず。ところが、日本人は死についての自己決定を躊躇し避け、家族や医師に委ねてしまいがちだ。

死をきちんと見据えるには、死に関わる、あるいは死を取り巻く状況を検分しておかねばならない。

日本人の5人に4人は病院死

病院死亡率が高い3つの要因

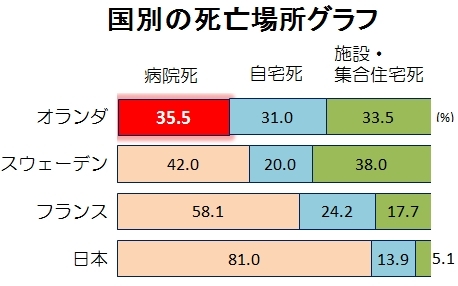

日本人の80%近くが病院で亡くなる。欧州諸国では病院での死亡者は格段に少なく50%前後に過ぎない。

病院死はフランスで58.1%、スウェーデンで42.0%、イギリス54.0%、アメリカ56.0%。中には35.5%と最も低いオランダのような国もある。これに対して、日本では1950年代から病院と診療所での死亡率が急ピッチで毎年増え続けてきた。1976年に自宅死亡率を初めて上回り、2005年には82.4%に達した。

医療施設でない死に場所は自宅と介護施設である。欧州では北欧を中心に「施設の集合住宅への転換」が急速に進んでおり、集合住宅で介護サービスを受けている人の病院死が少ないということは、この在宅介護サービスと在宅医療が充実している証しでもある。病院や施設の外で医療や介護サービスが十分に整備されていてこそ、病院死を抑制することができる。

欧州で病院死が少ないという事実は、それに見合う在宅サービスが行き渡っていることを表わしている。日本で掲げられた「地域包括ケアシステム」が先行していると見ていい。

だが、在宅サービスの充実だけでは病院死は減らない。病院死を好まない終末期の考え方や死生観が欠かせない。では、日本は欧州と違って、なぜ、医療施設で亡くなる比率が高いのだろうか。それも突出して高い。理由は3つありそうだ。