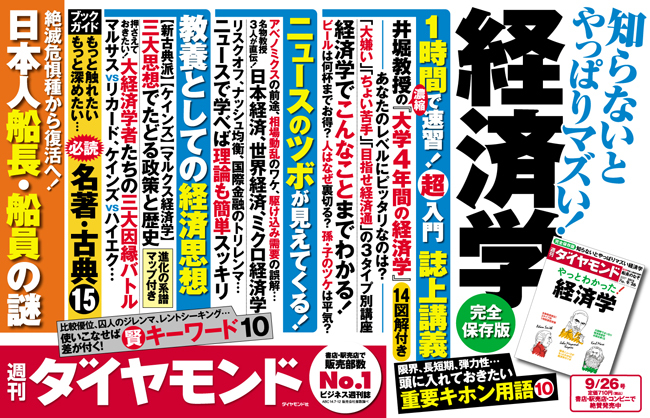

『週刊ダイヤモンド』9月26日号の巻頭特集は「やっとわかった!経済学」。「経済学を一から学びたい」というビジネスマンのために、分かりやすいと評判の『大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる』(KADOKAWA)を上梓した井堀利宏教授の超入門誌上講義を開講します。

経済学なんて大嫌い?

経済学は弱肉強食の世界で金もうけをするための学問だから嫌い? まずはこの誤解を解くことから始めましょう。

生活に必要なもの全てを自給自足するのは難しいですし、効率が悪い。だから私たちは取引をする。取引する資源は商品やお金だけでなく、労働や時間も含まれます。

限りある資源を市場で上手に分け合えれば、社会はより豊かになります。資源配分のメカニズムを分析して、どうすれば人が満足感を最大化できるかを考える。私たちを「幸せ」にするための学問、それが経済学です。

資源を取引するには、対象の価値を知らなければなりません。例えば水とダイヤモンド、どちらが貴重だと思いますか。普通に考えれば、ダイヤですよね。

経済学では、社会的な必要性の高さを「希少性」といいます。必要性でいえば、ダイヤよりも水の方が高い。水なしで人は生きていけませんから。それなのに、なぜダイヤの方が貴重なのでしょう。

それは水の方が簡単に手に入るからです。みんなが必要とするものであっても、世に溢れていれば希少性は下がります。希少性の程度は、需要と供給の相対的な大きさで決まります。

希少性の高いものは、企業に投資をして生産する「インセンティブ」を与えます。インセンティブとは、ある選択をする意欲が高まる要因のこと。世に余っているものよりも、供給が足りないものを生産した方が稼げます。だから希少性の高いものに、より多くの労働や生産材などの資源が投入される。その結果、供給量が増加し、より多くの人の需要に応えられるようになります。

何かを手に入れるとき、ただというわけにはいきません。あなたがデートをして、バーで酒を飲んだとき、掛かったコストは幾らでしょう。

酒代だけ? いえいえ。あなたは時間というコストも払っています。時間のように目には見えないけれど、何かを行う陰で犠牲になるものを「機会費用」と呼びます。

デートに費やした時間を仕事に充てれば、その分稼げたはず。その機会を捨てて、あなたはデートを選んだのです。