写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

政府主導で進む「最低賃金」の大幅引き上げ。時給がアップすれば、私たちの暮らしは豊かになるはず。しかし、その裏側で深刻な“副作用”が静かに広がっているとしたら?人件費の高騰に喘ぐ中小企業では、すでに対応しきれず「労働強化」が進み、「倒産」や廃業の危機に瀕するケースも後を絶ちません。しかし、本当に恐ろしいのは、これらだけではないのです。多くの専門家が警鐘を鳴らす、見過ごされがちな“第3の副作用”。果たして、その驚くべき実態とは?本記事で詳しく解説します。(百年コンサルティングチーフエコノミスト 鈴木貴博)

労働者、企業、消費者も困る?

「最低賃金引き上げ」の“痛すぎる副作用”

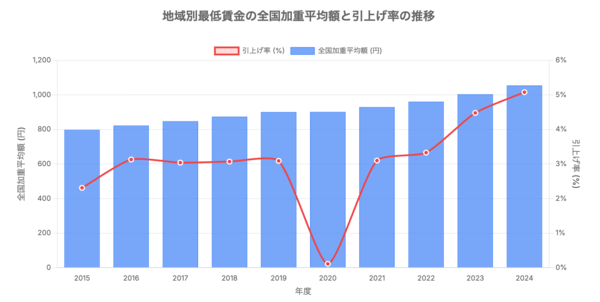

最低賃金の全国平均が1100円を超えそうです。8月4日の中央最低賃金審議会で2025年度の最低賃金の目安を全国平均で時給1118円と答申しました。このあと各地方の審議会で引き上げ額を議論し10月に改定されますが、東京や神奈川では1200円台、一番低い都道府県でも1000円を超えるのは確実になりました。

出典:厚生労働省公開資料 ダイヤモンド・ライフ編集部作成

出典:厚生労働省公開資料 ダイヤモンド・ライフ編集部作成

労働者にとっては吉報である一方で、このニュースにブチギレる人や憂う人がいます。

物価が毎年のように上昇し、実質賃金が上がらず生活が苦しくなっているのですから、時給が上がればそれだけ生活は楽になりそうです。

では、なぜ政府がもっと最低賃金を上げないのでしょうか?最低賃金の引き上げには強い副作用があることが経済学的にわかっているのです。この話は大学で習う経済学の初級編で出てくる需要・供給曲線に関係する話で、細部を省略すると日本経済に3つの大きな副作用を引き起こします。

日本の最低賃金は、2015年に798円だったところから仮に答申通りに決まれば10年で1118円ですから引き上げペースが急激です。経済学の理論に基づいて、これから日本経済に生まれる3つの闇について解説しましょう。