ダイヤモンド・オンラインplus

場所を問わずインターネットに接続でき、コンピュータとしての機能も併せ持つ「スマートデバイス」。業務の効率化や企業内コミュニケーションの改善、コスト削減効果など、ビジネス上、さまざまな可能性が期待されている。

東日本大震災は地方の医療過疎の深刻さを浮き彫りにした。寝たきり患者や、病院が被災して治療を受けられない患者をケアするには、医師自らが患者の元に向かうことが必要。また、津波で多くの医療情報が流されたことは、情報保存のあり方を見直すきっかけとなった。

第5回

商品登録や画像切り抜き、商品動画のチェック。それらの実務を格安でアウトソーシングできるサービスがある。企業と在宅ワーカーのマッチングサイト「シュフティ」を運営する「うるる」に、その仕組みを聞いた。

第4回

EC事業者にとって必要不可欠な宅配便。物流コストを削減でき、地球温暖化防止にも寄与するという新発想の宅配便について、エコ配 代表取締役社長の片地格人氏に聞いた。

現在では600万戸近く存在するといわれるマンションのうち、一般に高経年マンションの目安とされる築30年以上の物件は、2011年に100万戸を超える。老朽化したマンションをどう再生すればいいのだろうか? マンション建替えという手法を中心に紹介。

担当者全員がヘーベルハウスの営業経験を持つという旭化成不動産レジデンスは、4月にマンション建替え研究所を設立。これまでのマンション建替え実績も10件と豊富で、区分所有者との付き合い方やサポート内容を紹介。

マーケティングの最前線に立つ、デジタルインテリジェンスの横山隆治氏と、花王Web作成部長の石井龍夫氏が、トリプルメディアを有効に活用するための条件について語り合った。

第1回

アマゾンが他のショッピングモールやECサイトとは一線を画す同社の「出品サービス」と「フルフィルメント by Amazon」について、アマゾン ジャパン マーチャントサービス事業部 前田 宏 本部長に聞いた。

第2回

携帯ストラップの個人ショップからスタートして、今や年商28億に成長したストラップヤ。ネットショップ運営の“肝”といえる煩雑な管理の一元化を成し遂げた自社開発システムについて、開発者の鈴木淳也氏に聞いた。

第3回

約9割の企業が1年以内に撤退・もしくは放置という状態にあるともいわれるネットショップ。その運営支援を行うモードの川口聡 ECソリューション事業部マネージャーに、成功するネットショップを生み出す秘訣を聞いた。

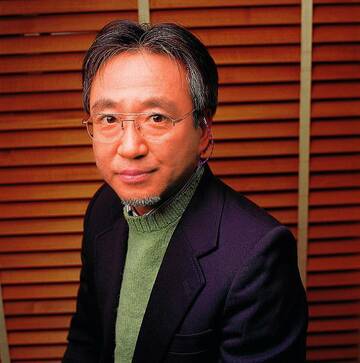

医薬品、医療機器、バイオテクノロジーを中心とした医療サービスを提供しているバクスターは、腎不全患者向けの透析療法である腹膜透析(Peritoneal Dialysis:PD)分野の世界的なマーケットリーダーだ。同社の執行役員/透析製品事業部長・土本匡明氏に話を聞いた。

ホテルのようにくつろげ、オフィスのように集中して仕事に打ち込める、そんな機内空間を可能にしたのが大韓航空の最新鋭旅客機A380だ

たくさんのモノを持つことが必ずしも幸せにつながらない・・・自分にとってほんとうに必要なモノは何かを問い直してみたい。

「リスクを恐れ、意思決定が遅くなる」「社内のモチベーションや士気が低い」など、経営者の悩みは無限とある。どのように解決していけばいいのか、暗中模索をしているだろう。その問題解決に、一筋の光を導くのが「HIT法」というツールである。仕事をみえるかたちにする――可視経営の手法を紹介します。

常に新しい仕組みを提供し続けるグーグルと、広告主でもあり、広告を掲載するメディアでもある楽天の対談を通して、変化するオンライン広告とマーケッターの最新の取り組みを考えてみたい。

「震災というピンチをチャンスに変えて新たなエネルギー施策への取り組みを推し進めれば、日本のエネルギー不足の問題を解決できる」エネルギー研究の権威、柏木孝夫教授は語る。

インテグレートでは、2つのタイプのサイト戦略に取り組んでいる。それが「テーマポータル」と「読者エディター」の活用だ。同社の新しい挑戦について、メディアソリューション部部長の石川 大氏に聞いた。

来年3月、横浜に三井不動産のフラッグシップタワー「横浜三井ビルディング」がオープンする。同社オフィスビルの基本コンセプト“ワーカーズファースト~働く人にいちばんの場所であること~”を具現化したものだ。

高機能オフィスビルの需要が高まっている。セキュリティシステム、免震・制振構造、災害時の事業継続支援、環境配慮、知的生産性向上のしくみなど、オフィスビルが今後備えるべきスペックなどについて慶應大・伊香賀俊治教授に聞いた。

デジタルマーケティングの世界的な趨勢のなかでの日本のポジションは? 世界的規模のマーケティングカンファレンス「ad:tech(アドテック) tokyo 2011」を主催する武富正人氏に聞いた。