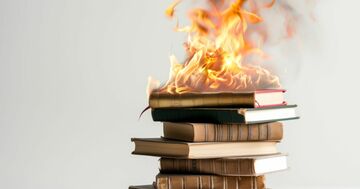

今年は東京六大学野球連盟が1925年に発足して100年目の節目の年だ。大正デモクラシーの時代でその年には普通選挙法が成立したが、大衆運動を弾圧する手段になった治安維持法も公布された。この年から敗戦までの20年は日本が戦争に突き進む時代だった。大学は「学問の自由」や「自治」が侵され日本の言論空間が縮小していった時期とも軌を一にする。戦争は突然、起こるものではない。国粋主義や軍国主義の台頭とともに「異論封殺」のターゲットになったのが大学だった。現代に目を転じれば、日本学術会議に対する特定機密保護法などに異論を唱えた委員の登用拒否に続いて、学術会議の活動の自律性や独自性が懸念される法人化法案が衆院で可決され、米国ではトランプ政権がイスラエルのガザ攻撃反対デモの中心になったハーバード大などに反ユダヤ主義放置、左翼勢力のレッテルを張り補助金打ち切りなどで“教育改革”を求めている。再び世界や日本が誤った方向に進まないためにも、当時の世相を改めて検証することは重要だ。東京六大学を通してそれを見ていこう。

戦争と東京六大学~異論はどう封殺されたか

“日本フットボールの父”が母校を訪れて言葉を失った、立教大「キリスト教大弾圧」の爪痕

法政大と明治大の権力闘争を言論封殺に利用した、右翼・軍部の「巧妙な手口」

日本の主権者は天皇か、国民か?東大に国粋主義と民本主義が同居する宿命、そこで教えられていたこと

立花隆が「異常な男」と批評、戦前に数知れない知識人を葬り去った「言論弾圧の怪物」とは

戦争は突然起こるわけではない、戦前の六大学を巻き込んだ「文化戦争」の3つの時期

上皇を教育したリベラリスト・小泉信三が、戦中の慶大塾長時代に「好戦家」へと豹変した“止むに止まれぬ事情”

学の独立か、大学の存続か…戦時下の大弾圧を乗り切った早大総長の評価が今も分かれる理由

「最後の早慶戦」はなぜ実現したのか?軍部に睨まれた早稲田大学で起きていた土壇場の駆け引き【東京六大学野球連盟発足100年】