記事検索

「数学」の検索結果:1981-2000/2841件

「本を読む子は頭がいい」――昔から言われていることだが、それは本当なのか?小中学生4万人のデータから科学的に実証する!読書習慣が子どもの脳に与える影響とは!?東北大学加齢研究所によるレポートの中身とは!

全国高校「国公立大学合格力」ランキング・ベスト10!3位筑駒、2位東大寺、1位は?【2019年入試版】

難関大学の合格者数だけではなく、卒業生数や合格した大学の難度なども加味してお届けしている「大学合格力」ランキング。12年から18年まで7回のベスト校を見比べると、進学校の変遷の様子をうかがうことができる。今回は202校がランクインした。

難関大学の合格者数だけではなく、卒業生数や合格した大学の難度なども加味してお届けしている「大学合格力」ランキング。12年から18年まで7回のベスト校を見比べると、進学校の変遷の様子をうかがうことができる。今回は202校がランクインした。

第1回

今からでも遅くない!誰でもすぐに身に付けられる文章術

「うまく書けない」「時間がかかる」「何が言いたいかわからないと言われてしまう」――文章を書くことにストレスやコンプレックスを感じている人も多いでしょう。しかし、「文章を書く」は、ビジネススキルの重要な1つです。文章力は社会に出てからも磨いていかなければいけないものです。そこで、新刊『人一倍時間がかかる人のためのすぐ書ける文章術 ムダのない大人の文章が書ける』から、学び直しとすぐ使える技術を紹介していきます。

自民党総裁選は安倍首相と石破茂元幹事長の間で「脱デフレ」の政策論争が予想されるが、アベノミクスは大恐慌の教訓を踏まえた正しいリフレ政策だ。財政健全化に力を入れる石破氏は処方を間違う可能性がある。

早稲田大学の入試改革により、従前の「私大文系」は大きな変化を余儀なくされる。定員厳格化の荒波で合格者数が大幅に減少する中、有名大学付属校人気が続く。19年入試はどうなるのだろうか。

役員になれる管理職となれない管理職の違いはどこにあるのか。何が昇進の決め手であり、どういう人が役員になっていたのか。プルデンシャル生命で、支社長として全国最下位の支社を全国2位に育て上げた八木昌実氏に話を聞いた。

第46回

女子高生AI「りんな」の開発者が激白!主婦の方や学校の先生にぜひ開発チームにきてほしい理由

構想・執筆に2年。広島の人気ラジオ『エフエムふくやま』でも、「ページをめくる手が止まらなかった」と紹介され、大手映像会社からも「どうしても映像化したい」というオファーが舞い込んできた、話題のエンターテイメント小説『マルチナ、永遠のAI。』。先日、あの日本マイクロソフトディベロップメント本社のAIチームから連絡があった。聞けば、マイクロソフトは、女子高生AI「りんな」を開発。女子高生の中で大人気となり、LINEとTwitterの人数が700万を突破したという。日本マイクロソフトといえば、1986年に日本に進出、今年で早32年。業界の巨人だ。この女子高生AI「りんな」は、ただのAIではない。高度な会話にも対応する「会話型AI」だというのを、あなたはご存じだろうか?今回、著者と記者は、東京・品川にある日本マイクロソフト本社を訪問。そこで「りんな」の開発者と初めて話すことができた。聞けば、『マルチナ、永遠のAI。』読み、女子高生AI「りんな」とIQ1万の美人AI「マルチナ」のある共通点を発見したという。「りんな」の開発者はマイクロソフトの坪井一菜さん。厳重なセキュリティをくぐり、もぎとった、とっておきのドキュメント第8回を特別公開する。

第19回

受験でわかる!算数・数学は暗記科目といわれる理由

46年間、教育一筋――都立中高一貫校合格者シェア52%で業界1位、都立高合格者数1位を獲得した東京都随一の学習塾「ena」の学院長である河端真一氏の最新刊『3万人を教えてわかった 頭のいい子は「習慣」で育つ』がいよいよ発売。結果を出すことで証明してきた、その教え方・学ばせ方は、まさに、最強にして最高の子育て論であり、塾教師としての立場でできることではなく、家庭にいる保護者ができることをまとめたのが本書です。本連載では、子どもたちにとって貴重な時間を保護者としてどう接するか、保護者の対応次第で子は変わるということを実感していただき、今すぐできることを生活に取り入れてください。この夏休みからぜひ取り組んでほしいことを、本書から一部抜粋し、やさしく解説していきます。

第13回

子どもの学力が大きく低下している今、親子でどう乗り切るか?<佐藤ママ×河端学院長 特別対談>

この7月、教育の分野で圧倒的な実績を誇る2人がそれぞれ新刊を出版しました。1冊は、都立中高一貫校受験で業界トップの実績を誇るena学院長の河端真一氏による、『3万人を教えてわかった 頭のいい子は「習慣」で育つ』。もう1冊は、4人の子どもを東大理科3類に入学させ、現在は中学受験塾・浜学園のアドバイザーを務める佐藤亮子氏の『佐藤ママの子育てバイブル 三男一女東大理III合格! 学びの黄金ルール42』。新刊の発売を記念して2人による対談が実現。話題は勉強のこと、親の役割、これからの教育など多岐にわたりました。前後編でお届けします。

第12回

「自ら勉強する子」にするために親ができることとは?<佐藤ママ×河端学院長 特別対談>

この7月、教育の分野で圧倒的な実績を誇る2人がそれぞれ新刊を出版しました。1冊は、4人の子どもを東大理科III類に入学させ、現在は中学受験塾・浜学園のアドバイザーを務める佐藤亮子氏の『佐藤ママの子育てバイブル 三男一女東大理3合格! 学びの黄金ルール42』。もう1冊は、都立中高一貫校受験で業界トップの実績を誇るena学院長の河端真一氏による、『3万人を教えてわかった 頭のいい子は「習慣」で育つ』。新刊の発売を記念して2人による対談が実現。話題は勉強のこと、親の役割、これからの教育など多岐にわたりました。前後編でお届けします。

第10回

「学問に王道なし」。ただし、学力アップの一番の近道はある!

46年間、教育一筋――都立中高一貫校合格者シェア52%で業界1位、都立高合格者数1位を獲得した東京都随一の学習塾「ena」の学院長である河端真一氏の最新刊『3万人を教えてわかった 頭のいい子は「習慣」で育つ』がいよいよ発売。結果を出すことで証明してきた、その教え方・学ばせ方は、まさに、最強にして最高の子育て論であり、塾教師としての立場でできることではなく、家庭にいる保護者ができることをまとめたのが本書です。本連載では、子どもたちにとって貴重な時間を保護者としてどう接するか、保護者の対応次第で子は変わるということを実感していただき、今すぐできることを生活に取り入れてください。この夏休みからぜひ取り組んでほしいことを、本書から一部抜粋し、やさしく解説していきます。

第1回

このたび著書『できる人は統計思考で判断する』を出版したニッセイ基礎研究所主任研究員の篠原拓也氏が、情報を客観的に分析して適切な判断を行うための合理的な考え方「統計思考」の身につけ方を教授する。今回のテーマは「店の混み具合」。人は意外に確率的に行動するため、どの店の混み具合もある一定の割合に収れんしていくという現象について。

第9回

写真フイルム市場の崩壊に直面し、総合ヘルスケア企業へ転じた富士フイルム。買収に買収を重ねた異業種参入組の代表格だが、ヘルスケアビジネスのカギを握るのは伝統の写真フイルム技術だった。

2018/8/4号

トランプ米大統領vs習近平中国国家主席、サッカーW杯ロシア大会、米グーグル……ジャンルも事の大小も全く異なるこれらを分析するツールとして、スパッと横串を刺せる“最強”の理論があるのをご存じだろうか。その名こそは「ゲーム理論」という武器に他ならない。

第5回

今、小中学生の子どもたちに伝えたい!生きるために必要な「2つの力」を鍛える方法

46年間、教育一筋――都立中高一貫校合格者シェア52%で業界1位、都立高合格者数1位を獲得した東京都随一の学習塾「ena」の学院長である河端真一氏の最新刊『3万人を教えてわかった 頭のいい子は「習慣」で育つ』がいよいよ発売。結果を出すことで証明してきた、その教え方・学ばせ方は、まさに、最強にして最高の子育て論であり、塾教師としての立場でできることではなく、家庭にいる保護者ができることをまとめたのが本書です。本連載では、子どもたちにとって貴重な時間を保護者としてどう接するか、保護者の対応次第で子は変わるということを実感していただき、今すぐできることを生活に取り入れてください。この夏休みからぜひ取り組んでほしいことを、本書から一部抜粋し、やさしく解説していきます。

第20回

親から子への就活アドバイスは「根本的に」的外れである

「どうすれば、一生食える人材になれるのか?」「このまま、今の会社にいて大丈夫なのか?」ビジネスパーソンなら一度は頭をよぎるそんな不安。北野唯我氏は、発売たちまち3万部を超えるヒットとなった『転職の思考法』で、鮮やかにその答えを示した。「会社が守ってくれない時代」に、私たちはどういう判断軸をもって、職業人生をつくっていくべきなのか。今回は、就職活動中、親が子にするアドバイスに潜む、根本的な欠陥に北野氏が切り込む。

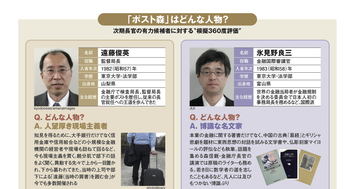

森信親・金融庁長官は異例の任期3年目を終え、17日、以前から「ポスト森」の有力候補と言われてきた遠藤俊英・監督局長にその座を引き継ぐ。週刊ダイヤモンドでは森長官体制が3年目に突入した昨年から次期長官候補者に注目し、その人となりをレポートしてきた。

オウム真理教には、高学歴者が次々に入信し、凄惨な事件を引き起こした。「なぜ?」に答える1つのキーワードが「マインドコントロール」。脱カルト協会代表理事で立正大学心理学部教授の西田公昭氏に話を聞いた。

第2回

「ファイナンス思考」はビジネスに必要なセンスの最たるものだ=楠木建×朝倉祐介<特別対談 前編>

新刊『ファイナンス思考 日本企業を蝕む病と、再生の戦略論』の刊行を記念して、著者の朝倉祐介さんと経営学者である一橋大学教授・楠木建さんの対談をお送りします。この前編では、ファイナンス的な発想はなぜ難解に感じるのか、その背景と、それをセンスとして修得する重要性について議論が進みます。