冬木糸一

この『今日のわたしは、だれ?』は、2014年に58歳で若年性の認知症の診断を受けた女性が綴ったブログ記事を中心にまとめたエッセイ/体験記である。

幸福とはほとんどの人にとっての人生の目標なのではないだろうか。「いや、自分は幸福なんかどうでもいいですね。不幸になる権利が欲しいんです」という『すばらしい新世界』的な人もいなくはないだろうが、少なくとも僕は幸福でありたいと思う。自分の幸福ももちろんだが、近くにいる手の届く人たちも幸福でいてくれたらそれ以上はいうことはない。

現代の医療に麻酔は絶対絶対必須だ。そのわりに、患者に麻酔を施す麻酔科医の仕事は光が当たりづらい分野である。何しろ実際に手術や治療を担当することはめったにないから、麻酔科医という役割が存在することさえ知らない、あるいは「いや、いうて麻酔を打つだけでしょ?」ぐらいで、あまり意識しない人も多いかもしれない。

現代でもインチキ医療、危険な医療はいくらでも見つけることができるが、過去の医療の多くは現代の比ではなく危険で、同時に無理解の上に成り立っていた! 本書『世にも危険な医療の世界史』はそんな危険な医療史を、元素(水銀、ヒ素、金など)、植物と土(アヘン、タバコ、コカインなど)、器具(瀉血、ロボトミー、浣腸など)、動物(ヒル、食人、セックスなど)、神秘的な力(電気、動物磁気、ローヤルタッチ)の五種に分類して、語り倒した一冊である。

『小さなチーム、大きな仕事』の著者(というか会社)による最新作は、たくさん働いたって成果なんか上がらないしやめようぜ、休暇もいっぱいとろうぜ、という一労働者としては至極ありがたい思想を具体的なメソッドに落とし込んだ一冊である。

タコというのはなかなかに賢い生き物で、その賢さを示すエピソードには事欠かない。いったい彼らの知性はどのように生まれ、成り立っているのか。神経系はコストの高い器官だが、それが結果的に生き残ったのはなぜなのか。それは我々が持っている知性や心といったものと、どのような質的な差異があるのだろうか

第106回

「ギフテッド」と呼ばれる神から与えられたとしか思えない才能を持つ凄い人間たちがいる。そのうちの一人がアメリカのテイラー・ウィルソン少年だ。彼は9歳でロケットを作り、14歳で核融合の達成を成し遂げる。そんな早熟な子どもが10代で科学者に育つことは、はたしてわが国の環境でも可能だろうか。

第101回

うつとはどのような状態なのだろうか。うつから抜けた人たちの語る言葉を読んでいると、少なくともその恐ろしさはよくわかる。本書の著者であるヘイグ氏はうつ病と不安神経症を経験。なぜうつは理解されにくいのか、どのように回復していき、何が支えになったのか等について語る。

第99回

もし宇宙に旅行するとしよう。旅行する前に本を読むならどんな本を選ぶだろうか。月、火星、金星、はては冥王星まで、各惑星にどうやって行くのか、観光スポットはどこなのかが書かれたものを選ぶのではないだろうか。これらをきちんと網羅したものが『太陽系観光旅行読本』である。

第88回

2020年の「東京オリンピック・パラリンピック」の大会運営費用や会場整備費用は、当初見込んでいた3013億円を遥かに超えて総予算は現時点ですでに2兆円超。東京都民にとっては「話が違うじゃねえか」と呆れることだろう。いったいオリンピックを運営する、その裏側ではどのような力学が働いていて、なぜこうなってしまうのか。

第63回

1900年以前には肥満者は存在していたものの、多くはなかった。ところが、今では、世界人口の5人に1人が肥満あるいは過剰体重となってしまうほどだ。それにしても、わずか100年程の間に、人はなぜ太りやすくなってしまったのか。

第45回

シリアの内戦がますます泥沼化している。そもそもなぜこのような戦争が起きてしまったのか。そこで暮らす人たちは何を考えているのか。そうした疑問に答えるべく、政府軍、反体制側といった立場を問わず、シリアの人たちに対して寄り添うようにして行われた取材をまとめたルポタージュ本である。

第1回

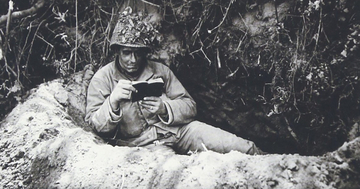

『戦地の図書館 (海を越えた一億四千万冊)』は「第二次世界大戦時に、強いストレスに押しつぶされそうになっている兵士たちの心を癒やすため、海を渡って兵隊らに行き渡った書籍」についての歴史である。それは後の出版文化にも大きな影響を与えてた。